Часть 1.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ "ДРЕВНИХ" ГРЕКОВ.

Глава 1.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА Н.Э. ОПИСАНА "ДРЕВНИМИ" ГРЕКАМИ ПОД ИМЕНЕМ ЗНАМЕНИТОЙ МАРАФОНСКОЙ БИТВЫ ЯКОБЫ 490 ГОДА ДО Н.Э.

5. КОЛЕБАНИЯ АФИНЯН - СТОИТ ЛИ ВСТУПАТЬ В СРАЖЕНИЕ С ПЕРСАМИ? ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО - СТОИТ ЛИ ВОЕВАТЬ С ХАНОМ МАМАЕМ?

Когда весть о движении войска Дария на Афины достигла афинян, среди них возникли разногласия - стоит ли вступать в сражение с персами-мидянами. Геродот говорит так: "Между тем мнения афинских стратегов разделились: одни высказались против битвы с мидийским войском, так как афиняне были слишком малочисленны; другие же (в том числе Мильтиад), напротив, советовали принять бой" [163], с.303.

Таким образом, "древне"-греческая версия четко говорит о КОЛЕБАНИЯХ И НЕУВЕРЕННОСТИ АФИНЯН ПЕРЕД МАРАФОНСКОЙ БИТВОЙ.

Перед нами - хорошо знакомый нам сюжет из предыстории Куликовской битвы. Дмитрий Донской и некоторые его соратники тоже долго колебались - стоит ли вступать в сражение с войсками хана Мамая. Обсуждался такой вариант - заключить мир с Мамаем и согласиться на его условия. Орда была очень сильна, войска Мамая многочисленны и укомплектованы профессионалами. На стороне Дмитрия Донского было лишь народное ополчение.

"Житие Преподобного Сергия" сообщает следующее: "Один из гордых ханов татарских Мамай поднялся на Русь со всеми полчищами. Напрасно Великий Князь Дмитрий Иоаннович ПЫТАЛСЯ УМИЛОСТИВИТЬ ЕГО ДАРАМИ И ПОКОРНОСТЬЮ: Мамай и слышать не хотел о пощаде. КАК НИ ТЯЖЕЛО БЫЛО Великому Князю... снова готовиться к войне, А ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО" [278:1], с.166.

Более того, УЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД КУЛИКОВСКИМ СРАЖЕНИЕМ, Сергий Радонежский ТОЖЕ СНАЧАЛА ОТГОВАРИВАЕТ Дмитрия Донского от битвы, советуя кончить дело миром и изъявлением покорности Мамаю. В попытке ИЗБЕЖАТЬ СРАЖЕНИЯ Дмитрий и Сергий были едины.

<<Готовясь выступить в поход, Великий Князь Дмитрий Иоаннович счел первым долгом посетить обитель Живоначальныя Троицы... и принять НАПУТСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ от Преподобного игумена Сергия... Великий Князь сказал святому игумену: "Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня... ордынский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар... Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды!"... Беседуя с Великим Князем, святой старец СОВЕТОВАЛ ЕМУ ПОЧТИТЬ ДАРАМИ И ЧЕСТЬЮ ЗЛОЧЕСТИВОГО МАМАЯ. "Тебе, господине Княже", говорил он, "следует заботиться и крепко стоять за своих подданных... НО ПРЕЖДЕ, ГОСПОДИНЕ, ПОЙДИ К НИМ С ПРАВДОЙ И ПОКОРНОСТЬЮ, КАК СЛЕДУЕТ ПО ТВОЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПОКОРЯТЬСЯ ОРДЫНСКОМУ ЦАРЮ">> [278:1], с.166-167.

Скорее всего, именно эта первоначальная глубокая неуверенность князя Дмитрия Донского, а заодно и святого Сергия Радонежского, описана Геродотом как колебания "античных" афинян перед войной с мидийцами-персами. Правда, Геродот говорит, что сам Мильтиад, то есть Дмитрий, высказывался за сражение, убеждая сомневающихся. Однако здесь, вероятно, Геродот слегка упростил подлинную картину событий 1380 года. Дело в том, что через некоторое время Дмитрий Донской все-таки принял решение вступить в сражение и с этого момента радикально изменил свое поведение - стал активно собирать войско и снаряжать его для битвы. Скорее всего, на страницах Геродота отразилось именно это смелое и окончательное решение Дмитрия-Мильтиада.

Отметим, кстати, что персидские войска Дария именуются у Геродота также МИДИЙСКИМИ, поскольку персов называли МИДИЙЦАМИ. Но в книге "Царский Рим в Междуречье Оки и Волги", см. главу 7, мы показали, что войска хана Мамая назывались в ветхозаветной Библии МАДИАМЦАМИ, мадиамянами и мадианитянами (Судьи 6-7). Речь идет об одном из отражений Куликовской битвы на страницах Библии в виде рассказа о битве израильтян, возглавленных судьей Гедеоном, с мадиамцами. Более позднее использование в некоторых редакциях Библии имени МАДИАНИТЯНЕ вместо первоначального МАДИАМЯНЕ объясняется, по-видимому, тем, что редакторы хотели устранить из Библии упоминание о хане Мамае и его людях - "МАМАЕВЦАХ".

Но ведь геродотовское название МИДИЙЦЫ достаточно близко к имени МАДИАМЦЫ. То есть МАМАЕВЦЫ. Таким образом, мы видим, что на страницах "Истории" Геродота сохранился след МАМАЕВЦЕВ - воинов и сторонников хана Мамая. Напомним также, что Геродот неоднократно демонстрирует свою близость к Ветхому Завету при описании самых разных сюжетов "древне"-греческой истории.

6. МИЛЬТИАД ОБРАЩАЕТСЯ К КАЛЛИМАХУ, ПРОСЯ ЕГО ПОМОЧЬ ПОБЕДИТЬ ПЕРСОВ-МИДЯН. ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ ОБРАЩАЕТСЯ К СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ПОБЕДИТЬ ХАНА МАМАЯ.

Сообщив о первоначальных колебаниях афинян перед битвой, Геродот так продолжает свой рассказ.

<<Когда мнения так разошлись и верх стало брать худшее предложение (уклониться от боя с мидянами-персами - Авт.), Мильтиад обратился к одиннадцатому участнику голосования, избранному афинянами по жребию полемархом (афиняне ведь издревле давали полемарху равное право голоса со стратегами). Полемархом же тогда был Каллимах из Афин. К НЕМУ-ТО И ПРИШЕЛ МИЛЬТИАД И СКАЗАЛ ВОТ ЧТО: "В ТВОИХ РУКАХ, КАЛЛИМАХ, СДЕЛАТЬ АФИНЯН РАБАМИ ИЛИ ЖЕ, ОСВОБОДИВ ИХ, ВОЗДВИГНУТЬ СЕБЕ ПАМЯТНИК НАВЕКИ, какого не воздвигали себе даже Гармодий и Аристогитон. Ведь с тех пор как существуют Афины, никогда еще им не грозила столь страшная опасность, как теперь. Если афиняне покорятся мидянам и снова попадут под власть Гиппия, то участь их решена. Если же наш город одолеет персов, то станет самым могущественным из эллинских городов... Мы - десять стратегов - разошлись во мнениях: одни советуют дать битву, а другие - нет. Если мы теперь же не решимся на битву, то я опасаюсь, что нахлынет великий раздор и так потрясет души афинян, что они подчинятся мидянам. Если же мы сразимся с врагом, прежде чем у кого-либо [из афинян] возникнет гнусный замысел [изменить], то мы одолеем... ВСЕ ЭТО ТЕПЕРЬ В ТВОЕЙ ВЛАСТИ И ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ. Присоединись к моему совету, и твой родной город будет свободен и станет самым могущественным в Элладе. А если ты станешь на сторону противников битвы, тогда, конечно, мы погибли".

Этими словами МИЛЬТИАД ПРИВЛЕК КАЛЛИМАХА НА СВОЮ СТОРОНУ. КОГДА ПОЛЕМАРХ ПРИСОЕДИНИЛ СВОЙ ГОЛОС В ПОДДЕРЖКУ МИЛЬТИАДА, ТО БЫЛО ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШЕНО ДАТЬ БОЙ ВРАГУ. Потом стратеги, голосовавшие за битву, когда пришел их черед быть главнокомандующими, УСТУПИЛИ ГЛАВНОЕ НАЧАЛЬСТВО МИЛЬТИАДУ. А тот хотя и принял ГЛАВНОЕ НАЧАЛЬСТВО, но все еще не начинал сражения, пока очередь командовать не дошла до него>> [163], с.303-304.

В этом рассказе Геродота мы узнаем известную сцену, предшествовавшую Куликовской битве. Дмитрий Донской отправился к Сергию Радонежскому просить благословения на сражение с Мамаем. Вот что говорит Н.М.Карамзин.

"Димитрий, устроив свои полки к выступлению, желал с братом своим Владимиром Андреевичем, со всеми Князьями и Воеводами, принять благословение Сергия, Игумена уединенной Троицкой Обители, уже знаменитой добродетелями своего основателя... Летописцы говорят, что он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу - смерть многих Героев православных, но спасение Великого Князя; упросил его обедать в монастыре, окропил святою водою всех бывших с ним Военачальников и дал ему двух Иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю" [362], т.5, гл.1, столбец 36.

Русские первоисточники уделяют большое внимание этому событию. О встрече Дмитрия и Сергия говорят не только летописи, но и многочисленные Сказания о Куликовской битве [631]. Считается, что именно благословение святого Сергия Радонежского позволило народному ополчению Дмитрия Донского одолеть опытные и профессиональные войска Мамая. Итак, костяк соответствия таков.

## "Античный" Мильтиад становится главнокомандующим войск афинян. Великий князь Дмитрий Донской возглавляет русские войска.

## В обеих версиях говорится о серьезных колебаниях - стоит ли вступать в битву с опытным врагом.

## В конце концов Мильтиад активно призывает к сражению с мидянами. Аналогично, Дмитрий Донской, отбросив сомнения, решает вступить в бой с мамаевцами.

## Мильтиад обращается за помощью к полимарху Каллимаху, говоря, что успех дела зависит именно от него. Каллимах принимает сторону Мильтиада. Аналогично, Дмитрий Донской направляется к святому Сергию Радонежскому просить благословения на битву. Он получает благословение и прямую поддержку Сергия. В частности, тот направляет двух своих Иноков с "христовым оружием" на помощь Дмитрию.

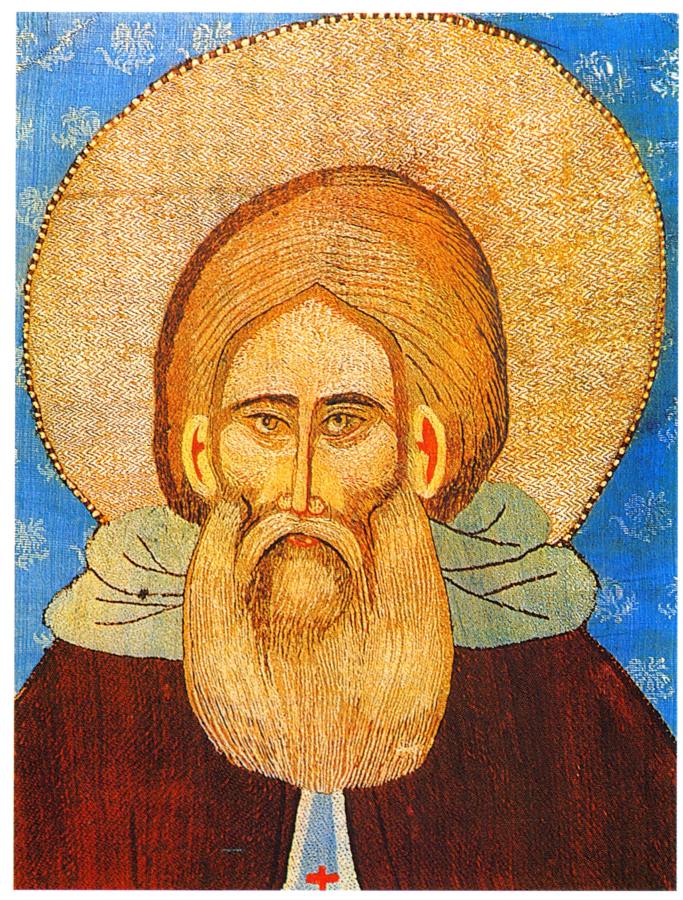

Русские источники сообщают о двух Иноках, которых Сергий Радонежский дал в помощь князю Дмитрию. Сам святой Сергий, как считается, непосредственно в Куликовском сражении не участвовал. Он оставался в своей Обители. На рис.1.17 приведено старинное изображение Сергия.

"Древне"-греческая же версия говорит, что полимарх Каллимах, то есть Сергий Радонежский, лично принял участие в битве. "Когда пришел по кругу черед командовать Мильтиаду, афиняне выстроились в боевом порядке для битвы вот как: начальником правого крыла был полемарх Каллимах (у афинян существовал тогда еще обычай полемарху быть во главе правого крыла)" [163], с.304.

Скорее всего, тут "античный" Геродот не очень четко передал рассказ русских первоисточников XIV века. Свидетельство об участии в Куликовском сражении двух Иноков преподобного Сергия Радонежского Геродот преподнес как личное участие святого Сергия в Марафонской битве, назвав его полемархом Каллимахом.

Итак, по-видимому, "античный" герой Мильтиад - это великий русский князь Дмитрий Донской. Павсаний, например, очень высоко оценивал роль Мильтиада в истории Греции: "Мильтиад, сын Кимона, победивший в битве при Марафоне переправившихся сюда варваров и удержавший дальнейшее военное продвижение мидийцев, БЫЛ ПЕРВЫМ БЛАГОДЕТЕЛЕМ ВСЕГО ЭЛЛИНСКОГО НАРОДА" [625:0], т.2, с.164.

Кроме того, афинский полемарх Каллимах является, вероятно, отражением преподобного Сергия Радонежского.

7. В МАРАФОНСКОЙ БИТВЕ МИЛЬТИАДУ ПОМОГ БОГ ПАН, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО С ТЕХ ПОР "БЕГАЮТ С ФАКЕЛАМИ". В КУЛИКОВСКОМ СРАЖЕНИИ ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ ПОМОГЛИ ПУШКИ, ВРУЧЕННЫЕ ЕМУ СЕРГИЕМ РАДОНЕЖСКИМ.

Как мы показали в наших предыдущих работах, победа Дмитрия Донского была достигнута благодаря тому, что он впервые в крупных масштабах использовал пушки на поле боя. Пушки были изобретены Сергием Радонежским и вручены Дмитрию непосредственно перед сражением. См. подробности в нашей книге "Крещение Руси". Иноки Ослябя и Пересвет были, вероятно, ведущими специалистами в области пушечного дела и поэтому именно их направил святой Сергий для руководства орудийными батареями в Куликовской битве.

Далее, практически во всех отражениях Куликовского сражения, обнаруженных нами на страницах "древней" истории, в той или иной форме, - иногда иносказательной, а иногда достаточно откровенной, - рассказывается об огнестрельном оружии, широко примененном войсками Дмитрия на поле боя. Новое, невиданное ранее, оружие вселило панический ужас во врага. В частности, в книге "Крещение Руси" мы показали, что известный "античный" бог Пан, рис.1.18, олицетворял собой именно пушки. "Древне"-греческие мифы весьма выразительно рассказывали о Пане. Его мать, нимфа Дриопа УЖАСНУЛАСЬ, увидев сына. Пан "наводит на людей беспричинный, так называемый ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ... Пан - помощник в битвах, он наводит страх на врагов. Он помог Зевсу в борьбе с титанами. Сохранились легенды о явлении Пана грекам перед Марафонской битвой и при Саламине" [533], т.2, с.279-280.

Само имя ПАНА, как утверждают комментаторы, происходит от корня ПУС или ПАС, близкого к русскому слову ПУШКА. Напомним, что звук С часто переходил в Ш, как и наоборот. Отметим, что разбуженный Пан страшно грохотал из ГЛУБИНЫ ПЕЩЕРЫ. То есть, вероятно, из жерла пушки, рис.1.20.

Вот еще сведения о боге Пане, рис.1.19. "Пан был сводным братом Зевса... [Пан] мстил всем, кто мешал ему спать. ПРИ ЭТОМ ОН ИЗДАВАЛ ТАКОЙ КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ ПЕЩЕРЫ ИЛИ ГРОТА, ЧТО НА ГОЛОВАХ УСЛЫШАВШИХ ВОЛОСЫ ВСТАВАЛИ ДЫБОМ" [196:1], с.72.

Утверждение "античного" мифа о том, что Пан помог Зевсу в борьбе с титанами [196:1], [533], т.2, вероятно, соответствует тому, что пушки были изобретены в XIV веке, в эпоху принятия христианства, и использованы в битве Константина Великого = Дмитрия Донского с Максенцием = ханом Мамаем. То есть в битве, покончившей со старым миром прежнего родового христианства, уступившего место новому - апостольскому. Потом битва была представлена как битва ЗЕВСА, то есть Иисуса Христа, с ТИТАНАМИ, то есть с первыми царями Великой Империи до принятия апостольского христианства. Впоследствии родовое христианство назвали язычеством и потому пушки-"паны" действительно оказались в некоторых текстах символом уходящего "античного" мира. Кстати, весьма уважительное отношение к пушкам сохранялось очень долго. Артиллерия еще и в XX веке называлась "богом войны".

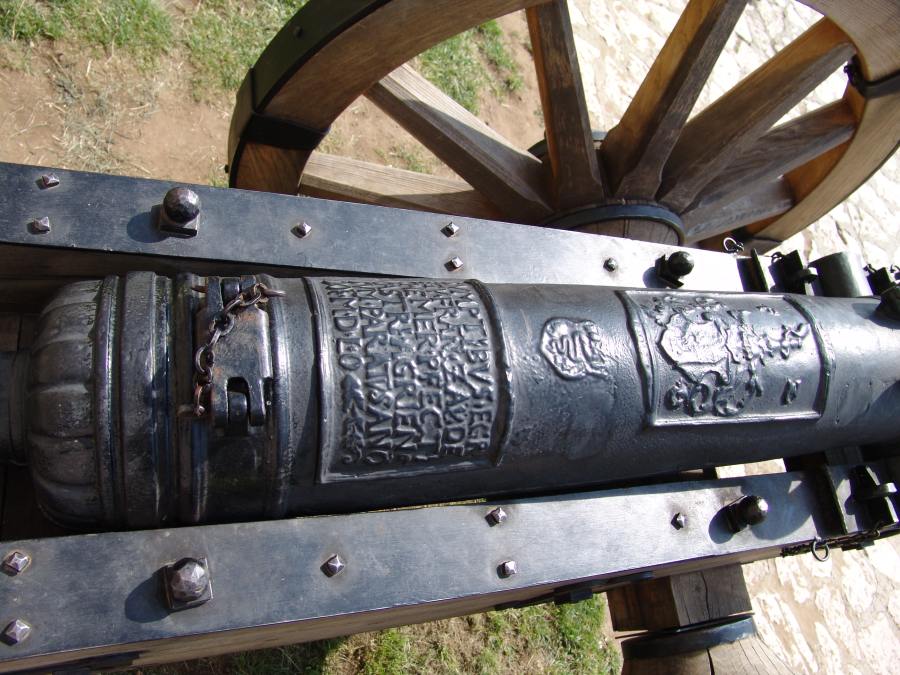

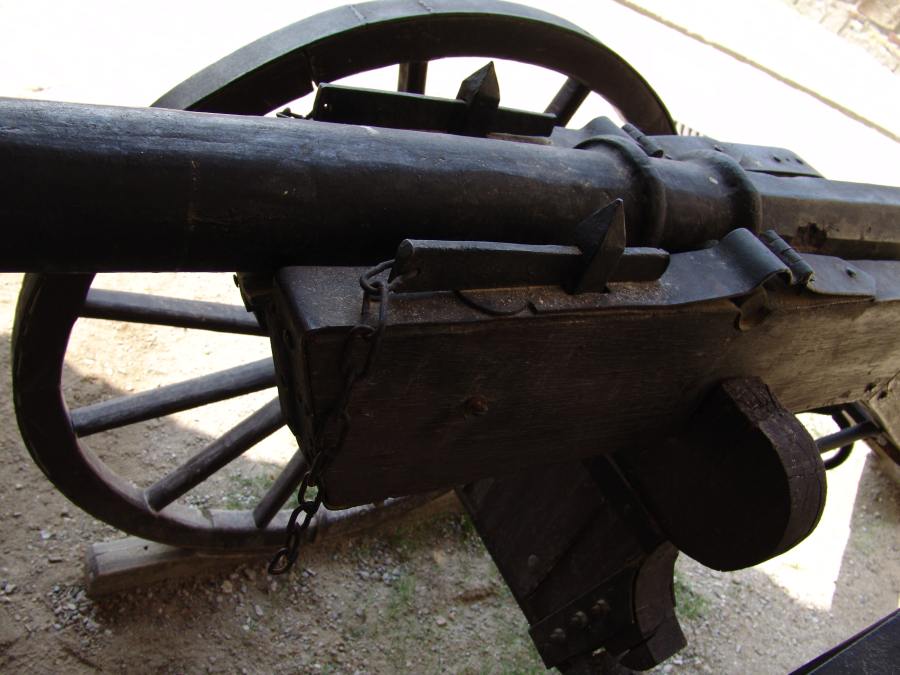

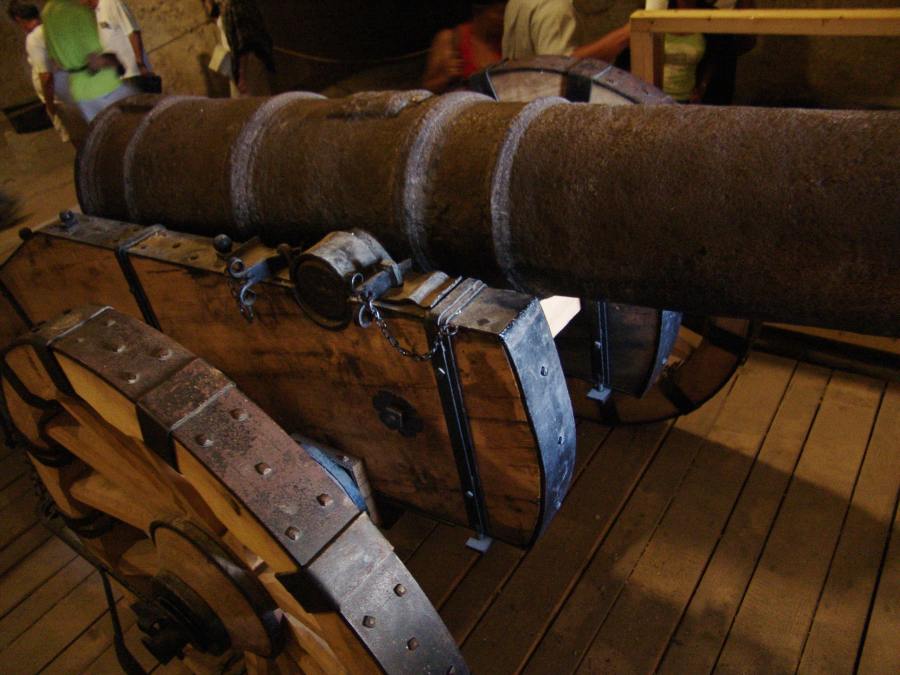

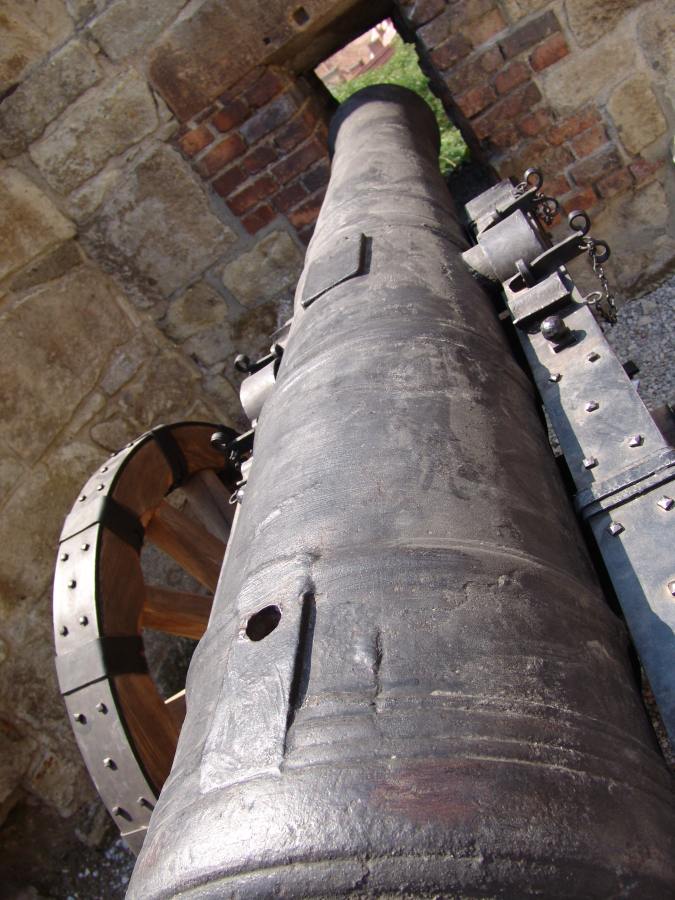

На рис.1.21-23, рис.1.24, рис.1.25, рис.1.26, рис.1.27, рис.1.28-29, рис.1.30, рис.1.31-32, рис.1.33 мы показываем несколько средневековых пушек малого и среднего калибра, хранящихся сегодня в венгерской крепости Егер (Eger). Их относят к XVI веку, когда османская армия, двигаясь через современную Венгрию, осадила крепость Егер в 1522 году [1259:1], с.23-24. Согласно нашим результатам, это была эпоха османского-атаманского завоевания Европы "монгольскими" войсками Иисуса Навина, см. книгу "Библейская Русь". Пушки, хранящиеся сегодня в городе Егере, конечно, несравнимы с огромными крупнокалиберными русско-ордынскими пушками и казацкими мортирами XV-XVI веков, о которых мы подробно рассказывали в книгах "Библейская Русь", гл.4, и "Реконструкция". По-видимому, в окрестностях Егера битвы были не особенно крупные, поэтому и большой калибр тут не потребовался. Тем не менее, средневековые пушки Егера представляют определенный интерес. Кстати, сегодня нас убеждают, будто все они - западно-европейские, что "турецких пушек тут не сохранилось". Так говорят официальные экскурсоводы Егера. Однако обращает на себя внимание тот странный факт, что егерские пушки малого калибра несут на себе латинские и другие надписи, а вот пушки среднего калибра почему-то вообще не имеют надписей. Точнее, когда-то надписи на стволах, скорее всего, были, однако затем их сбили или залили, заварили металлом. Во всяком случае, на тех местах, где можно было ожидать надписи, сегодня мы видим странные металлические "нашлепки", прочно приваренные в старинным стволам, рис.1.24, рис.1.28-29, рис.1.30, рис.1.31-32, рис.1.33. Не являются ли эти средние пушки, но чуть более крупного калибра, - османскими? Надписи на которых потом зачем-то уничтожили. Согласно нашей реконструкции, османское-атаманское завоевание было в определенном смысле гражданской войной внутри Великой = "Монгольской" Империи XVI века. В этом смысле ВСЕ ПУШКИ ТОЙ ПОРЫ БЫЛИ ОРДЫНСКО-"МОНГОЛЬСКИМИ". Просто одни стреляли с одной стороны, а другие - с другой. Ордынцы палили в ордынцев же. Но потом, в эпоху Реформации, часть этих орудий западные реформаторы объявили "своими", а другие - "вражескими". На "вражеских" пушках надписи уничтожили. Однако потом, подумав, вообще заявили, что теперь все уцелевшие старинные пушки - "наши". В том числе и более крупного калибра. И гордо выставили в музее. В итоге от османов "не осталось следов".

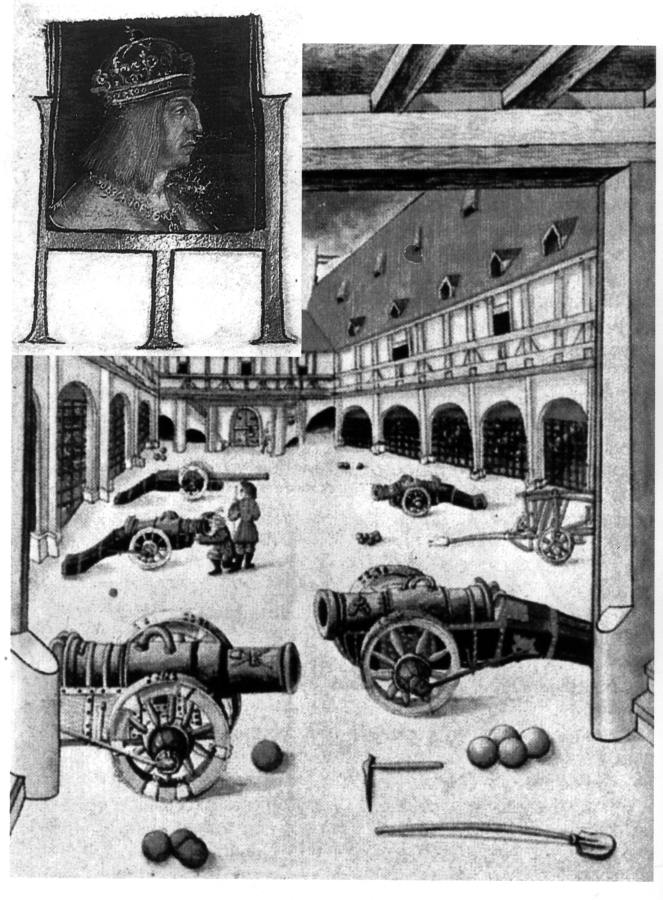

На рис.1.34 приведено старинное изображение пушечного арсенала императора Максимилиана I. Напомним, что, согласно нашим результатам, Габсбург "Максимилиан I" является отражением на страницах западноевропейских летописей русско-ордынского императора-хана Василия III. См. "Реконструкция", гл.13:19. Следовательно, на рис.1.34 мы видим "монгольские", они же израильские, они же ордынские орудия царя-хана Василия III.

Но вернемся к "античной" битве при Марафоне. Если "античный" бог Пан олицетворял пушки, то следует ожидать, что он должен появиться и в истории Марафонской битвы, как-то участвовать в ней. Наш логический вывод полностью оправдывается. Действительно, БОГ ПАН ЯВИЛСЯ ГРЕКАМ ПЕРЕД МАРАФОНСКИМ СРАЖЕНИЕМ.

Вот что сообщает "античный" Геродот. Перед началом Марафонской битвы, "находясь еще в походе, стратеги (афиняне - Авт.) прежде всего отправили в Спарту афинянина Фидиппида, который был скороходом и сделал себе из этого даже ремесло. Как потом рассказывал и уверял афинян сам Фидиппид, на горе Парфений, что выше Тегеи, ЕМУ ЯВИЛСЯ БОГ ПАН. Бог окликнул Фидиппида по имени и велел сказать афинянам, почему они так пренебрегают им, ТОГДА КАК ОН БЛАГОСКЛОНЕН К АФИНЯНАМ, ЧАСТО ПРЕЖДЕ ИМ ПОМОГАЛ И ВПРЕДЬ ТАКЖЕ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН. И действительно, афиняне, поверив истинности слов Фидиппида, когда настали для них вновь лучшие времена, воздвигли святилище Пана у подножия акрополя И С ТЕХ ПОР ЕЖЕГОДНО УМИЛОСТИВЛЯЮТ ЕГО ЖЕРТВАМИ И УСТРАИВАЮТ БЕГ С ФАКЕЛАМИ" [163], с.302.

Все понятно. Бог Пан действительно явился перед Марафонским сражением, причем ИМЕННО НА СТОРОНЕ ГРЕКОВ, АФИНЯН, как и должно быть в силу их отождествления с воинами-ордынцами Дмитрия Донского = Мильтиада. Более того, бог Пан подчеркнул, что он БЛАГОСКЛОНЕН К АФИНЯНАМ, ЧАСТО ПОМОГАЛ ИМ И БУДЕТ ПОМОГАТЬ ВПРЕДЬ. Прекрасно соответствует тому обстоятельству, что Сергий Радонежский благосклонно вручил огнестрельное оружие именно князю Дмитрию, дабы помочь ему победить хана Мамая.

Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что с тех пор афиняне почитают Пана, - то есть, как мы теперь понимаем, "пушечного бога", - и именно в его честь устраивают БЕГ С ФАКЕЛАМИ. Скорее всего, "бег с огнем" символизировал пушечный огонь, выстрелы, полет - это "бег" раскаленных ядер и картечи. Люди восхищенно вспоминали о битве, а театральные актеры условно изображали перед зрителями самое яркое событие войны - "бег пламени", "стрельбу огнем", насмерть поразившую врага.

Далее, в книге "Крещение Руси" мы показали, что знаменитое ВИДЕНИЕ КРЕСТА КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ перед битвой с Максенцием тоже связано с огнестрельным оружием. Пушки именовались ранее "христианским древом", поскольку первые орудия были деревянными. Кроме того, это оружие было впервые принято на вооружение сторонниками апостольского христианства и связывалось с именем Христа. Пушки Дмитрия Донского = Константина Великого помогли ему утвердить христианство в качестве государственной религии всей Великой Империи. В этом смысле пушки были "христовым оружием". Поздние авторы символически описывали их как явление в небе огненного Христианского Креста, обеспечившего Дмитрию = Константину великую победу, рис.1.35.

Мы видим, что и "древний" грек Геродот говорит о ЯВЛЕНИИ бога Пана афинянам перед решающей битвой при Марафоне. Скорее всего, это - преломленное отражение явления огненного креста - Христианского Древа - в небе императору Константину, то есть "появление пушки". Напомним, что ранние пушки были деревянными.

Более того, некоторые старинные источники утверждают, что "пушечный бог" Пан не просто появился ПЕРЕД Марафонским сражением и пообещал афинянам поддержку, но и ЛИЧНО, САМ ЯВИЛСЯ НА ПОЛЕ БОЯ. Например, "античный" Павсаний говорит следующее. "И вот Фидиппид рассказывал, что около горы Парфениона с ним встретился Пан и сказал, что он благосклонно относится к афинянам и что ОН ПРИДЕТ К НИМ НА МАРАФОН, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ. Так вот этот бог и почитается за эту добрую весть. Тут находится так называемый Ареопаг (Холм АРЕСА)" [625:0], т.1, с.74.

Итак, повторим, "пушечный бог" Пан обещал прийти на Марафонское поле, чтобы помочь войску афинян одержать победу. Как мы теперь понимаем, "огнестрельный бог" сдержал обещание и "пришел". Любопытно, что в связи с этим упомянут Холм Ареса. Но ведь АРЕС - это бог войны. Лишний раз подчеркнута связь яростного Пана с войной.

Вернемся на минуту к старинным деревянным пушкам. Оказывается, ПУШКИ ИНОГДА ИЗГОТОВЛЯЛИ ИЗ ДЕРЕВА ВПЛОТЬ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА, см. рис.1.36. Причем из них успешно стреляли. Например, во время войны Македонии с Турцией. Повторим, что было это в начале XX века.

8. ПУШКИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО НА КУЛИКОВОМ = МАРАФОНСКОМ ПОЛЕ ОПИСАНЫ В "АНТИЧНОЙ" ЛИТЕРАТУРЕ ТАКЖЕ КАК "ГЕРОЙ ЭХЕТЛЕЙ", ПЕРЕБИВШИЙ ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ МНОГИХ МИДЯН.

8.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАВСАНИЯ.

О знамениях, сопровождавших Марафонскую, то есть Куликовскую, битву, говорили многие. О великом сражении, в котором УЧАСТВОВАЛИ БОГИ, слагались легенды. "Афиняне в своих песнях поют, что боги были участниками их боев в деле при Марафоне и Саламине" [625:0], т.2, с.90.

Рассказывая о Марафоне, "античный" Павсаний сообщает: "ТУТ КАЖДУЮ НОЧЬ МОЖНО СЛЫШАТЬ РЖАНИЕ КОНЕЙ И ЗАМЕТИТЬ СРАЖАЮЩИХСЯ ВОИНОВ. Не бывает, чтобы это прошло даром кому-либо, кто нарочно явится посмотреть на это явление, но если кому по незнанию или как-либо случайно <придется это видеть>, гнева богов на того не бывает. Марафоняне почитают тех, кто пал в этой битве, называя их героями; чтут они и Марафона, от которого имя этому дему, и ГЕРАКЛА, говоря, что ОНИ ПЕРВЫЕ ИЗ ЭЛЛИНОВ ПРИЗНАЛИ ГЕРАКЛА БОГОМ. По их рассказам, ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ БИТВЫ ЯВИЛСЯ НЕКИЙ ПО ВИДУ ЧЕЛОВЕК, ПО ОДЕЖДЕ - КРЕСТЬЯНИН; УБИВ МНОГИХ ВАРВАРОВ ПЛУГОМ, ОН ПОСЛЕ ЭТОГО ПОДВИГА ИСЧЕЗ. Когда афиняне обратились к богу с вопросом, он им ничего не изрек, только ПОВЕЛЕЛ ПОЧИТАТЬ ГЕРОЕМ ЭХЕТЛЕЯ. Тут же поставлен и трофей из белого мрамора" [625:0], т.1, с.84.

Итак, Павсаний сообщает, что афиняне ПЕРВЫМИ ИЗ ЭЛЛИНОВ ПРИЗНАЛИ ГЕРАКЛА БОГОМ. Но в книге "Царь Славян" мы показали, что Геракл - одно из "античных" имен императора Андроника-Христа. В мифы о Геракле вошли некоторые важные события из жизни Христа. Получается, что афиняне первыми из эллинов признали Христа БОГОМ. То есть они первыми, или одними из первых, КРЕСТИЛИСЬ. Это прекрасно отвечает нашей реконструкции, согласно которой после победы в Куликовском сражении 1380 года Дмитрий Донской = Константин Великий КРЕСТИЛ всю Великую Империю. Первое крещение был дано самим Андроником-Христом в XII веке. Второе крещение - уже всего огромного "Монгольского" Царства - было дано в конце XIV века в результате победы на поле Куликовом над сторонниками царского, родового христианства. Начиная с этого момента, апостольское, народное христианство стало доминирующим в Империи. Так что "античный" Павсаний абсолютно прав, сообщая в связи с Марафонской = Куликовской битвой о признании Геракла = Христа - "античным" БОГОМ. Здесь АФИНЯНЕ - это "ДОНЦЫ", жители Донской области, расположенной вокруг реки ДОН = Москвы-реки.

8.2. ХРИСТОС - ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ.

Далее Павсаний говорит, что на поле Марафонской битвы явился "некий по виду человек, по одежде крестьянин", который чудесным образом помог афинянам победить мидийцев. Поскольку только что речь шла о Геракле = Христе, то естественно считать, что здесь Павсаний вновь подтвердил, что победа при Марафоне была достигнута "под знаменем Христа" и во имя Христа. Но в таком случае возникает интересный вопрос - почему афиняне представляли Христа в одежде КРЕСТЬЯНИНА? В Новом Завете не сохранилось упоминаний о том, что Христос одевался в одежду крестьянина. Однако, в книге "Начало Ордынской Руси" мы уже отмечали, что, например, на картине Тициана "Не прикасайся ко Мне", рис.1.37, Христос действительно представлен в виде ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА - у него в руках МОТЫГА. И это далеко не единственный пример такого рода. На некоторых других западноевропейских старинных картинах Христос тоже изображен В ВИДЕ КРЕСТЬЯНИНА, см., например, рис.1.38. Здесь Христос показан в КРЕСТЬЯНСКОЙ ОДЕЖДЕ, в широкополой шляпе и с ЛОПАТОЙ В РУКЕ. На рис.1.39 приведена картина Бронзино "Не тронь Меня", на которой Христос держит в руке ЛОПАТУ.

Комментаторы отмечают данный факт, но никак не объясняют. Повторим, что в Евангелиях мы ничего не находим по поводу "крестьянского облика" Христа. Тем не менее, старинные европейские художники явно следовали какой-то традиции, возможно, уже забытой. Причем мы можем утверждать, что традиция эта возникла не случайно. В нашей книге "Царь Славян" мы обнаружили, что Христос представлен в византийской истории как император Андроник Комнин. В частности, Никита Хониат сообщает, что царь Андроник повелел изобразить себя не в царских одеждах, а в виде ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, чем сильно оскорбил знать. Мы цитируем.

"С внешней стороны, близ северных врат храма, выходящих на площадь, он (Андроник - Авт.) на огромной картине изобразил самого себя не в царском облачении, и не в золотом императорском одеянии, но в виде БЕДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА, в одежде синего цвета, опускающейся до поясницы, и в белых сапогах, доходящих до колен. В РУКЕ У ЭТОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА БЫЛА ТЯЖЕЛАЯ И БОЛЬШАЯ КРИВАЯ КОСА" [933:1], с.340.

Таким образом, некоторые западноевропейские живописцы, изображая Христа в виде земледельца, еще помнили, хотя и смутно, некоторые факты, не вошедшие в Евангелия, но отраженные в византийских источниках. Как мы теперь видим, аналогичной традиции придерживались и некоторые "древне"-греческие историки, например, Павсаний.

Стоит отметить, что Павсаний употребляет здесь выражение: "НЕКИЙ ПО ВИДУ ЧЕЛОВЕК, по одежде - крестьянин". То есть намекает, что речь шла не об обычном человеке, а, скорее всего, о боге, принявшем ВИД ЧЕЛОВЕКА в крестьянской одежде. Хорошо согласуется с христианской точкой зрения, что Бог Христос временно воплотился в облике человека, а потом вновь вознесся на небеса.

8.3. КАКИМ ЧУДЕСНЫМ "ПЛУГОМ" ГЕРОЙ ЭХЕТЛЕЙ ПОКАРАЛ МИДИЙЦЕВ? СКОРЕЕ ВСЕГО, ПУШКАМИ.

Павсаний говорит, что "некий по виду человек" убил многих варваров-мидийцев ПЛУГОМ, после чего исчез. Буквальное понимание этих слов, скорее всего, нелепо. Вряд ли можно использовать тяжелый и неудобный пахотный плуг для убийства МНОГИХ персидских воинов. Кстати, хорошо вооруженных и профессионально обученных. Наверное, они смогли бы легко увернуться от "крестьянина", неуклюже размахивающего громоздким плугом на поле брани.

По-видимому, в старинном первоисточнике имелось в виду что-то совсем иное. Что именно? Однозначно ответить трудно, однако, по нашему мнению, речь здесь шла о ПУШЕЧНЫХ ЯДРАХ, КОТОРЫЕ ПРИ ПАДЕНИИ ВСПАХИВАЮТ ПОЛЕ, РЫХЛЯТ ЗЕМЛЮ, ЧЕРТЯТ В НЕЙ БОРОЗДЫ И ОБРАЗУЮТ НЕБОЛЬШИЕ ЯМЫ. Тем более, если использовались разрывные снаряды того или иного типа. До сих пор при описании войн писатели говорят, что ядра или снаряды ПЕРЕПАХАЛИ ВСЕ ПОЛЕ, взрыхлили землю, навалили кучи обломков, покрыли поле воронками от разрывов и разлетевшимися во все стороны тяжелыми комьями земли.

Поздний "античный классик" или редактор эпохи Реформации, стремясь вытереть со страниц "Павсания" явные "огнестрельные фрагменты", лукаво заменил пушечные ядра или картечь на ПЛУГ, вспахивающий землю. Получился слегка нелепый, однако не опасный для скалигеровской истории литературный образ. Редактор удовлетворенно ухмыльнулся и двинулся дальше.

Не исключены здесь и лингвистические искажения. Если в основе книг Павсания лежали тексты, написанные по-славянски, то в них при описании Марафонской = Куликовской битвы должен был упоминаться ПОРОХ. Именно изобретение пороха тут же породило огнестрельное оружие, в том числе и пушки. Но русские слова ПОРОХ и ПЛУГ при их прочтении иностранцами могли путаться по той причине, что, как мы неоднократно говорили, звуки Л и Р иногда переходили друг в друга. Так ПОРОХ мог превратиться в ПОЛОХ или ПЛОГ или в "ПЛУГ". Звуки Г и Х вообще очень близки. В таком случае понятно и замечание Павсания, что после свершенного подвига, "крестьянин" и его "плуг" исчезли. Порох действительно сгорает при выстреле и "исчезает". Впрочем, на поле боя "исчезают" также ядра и картечь. Их трудно разыскивать на развороченной земле, да и вряд ли пушкари бродили потом среди трупов, подбирая разлетевшиеся ядра и пули. Куда проще заново заготовить новые мешки с щебенкой и камнями, чтобы затем засыпать их в мортиры и продолжать огонь в случае необходимости. Старинные мортиры изготовлялись в виде больших "кувшинов", куда закладывали пороховой заряд, а сверху насыпали камни, щебенку и т.п., то есть поражающие элементы. На рис.1.40 и рис.1.41 показана старинная мортира XVI века. Она поразительно похожа на кувшин, "сосуд". Выставлена в музее города Егер.

Наконец, ПЛУГ, по-гречески, это - АЛЕТРИ [758:0]. Но слово АЛЕТРИ могло появиться у Павсания как искажение славянского слова ЛЕТ, ПОЛЕТ, или ЛЕТ+ТОРЮ, то есть "лечу и указываю путь". То есть опять-таки термина, описывающего полет пушечного ядра или картечи.

Между прочим, теперь можно высказать и соображение по поводу имени ЭХЕТЛЕЙ того героя, который убил столь много мидийцев-персов. Имя ЭХЕТЛЕЙ могло получиться в результате слегка искаженного прочтения летописцем славянского сочетания ЭХО+ТЛЕЮ. Но ведь действительно при пушечной канонаде по окрестностям далеко разносится ЭХО выстрелов. А слово ТЛЕЮ, ТЛЕТЬ могло указывать на ТЛЕЮЩИЙ орудийный фитиль, который поджигают и отбегают в сторону, ожидая, когда огонь по тлеющему фитилю доберется до порохового заряда в стволе пушки. Комбинация слов ЭХО и ТЛЕЮ достаточно хорошо соответствует звуковым и зрительным образам, рождавшимся в умах поздних летописцев при описании поля боя, где грохочут огнестрельные орудия.

Как всегда, мы не рассматриваем подобные лингвистические наблюдения как доказательства чего-либо, однако они полезны для демонстрации возможных искажений, возникавших при переписывании летописей.

Участие "пушечного бога" Пана в Марафонской = Куликовской битве произвело, по-видимому, сильное впечатление на очевидцев и современников. Потом стали рассказывать, что рядом с Марафоном, <<немного в стороне от равнины, есть гора Пана и пещера, заслуживающая осмотра: вход в нее узкий, но кто его пройдет, встретит целые сооружения, ванны и так называемое "стадо Пана" - скалы, очень похожие на коз>> [625:0], т.1, с.85. Не очень ясно, о чем тут речь. Впрочем, по поводу "коз Пана" и "козлиных ног" бога Пана мы высказали соображения в книге "Крещение Руси". Вероятно, "козлиные ноги Пана" это - ко'злы или колеса, на которых устанавливались пушки. Но сейчас мы не будем к этому возвращаться, дабы не отвлекаться в сторону.

По страницам "Истории" Геродота разбросаны и более туманные упоминания о пушках-перунах. Приведем для примера одно из них.

"Варвары между тем были уже близко... Тогда прорицатель по имени Акерат заметил, что СВЯЩЕННОЕ ОРУЖИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ КАСАТЬСЯ, вынесено из мегарона и лежит на земле. Прорицатель пошел сообщить об этом чуде людям, оставшимся в Дельфах. А когда персы поспешно достигли храма Афины Пронеи, случилось еще более великое чудо. Конечно, весьма удивительно, что БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ПОЯВИЛОСЬ САМО СОБОЙ И ЛЕЖАЛО ПЕРЕД ХРАМОМ. Однако то, что последовало за этим, было САМЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЗНАМЕНИЕМ ИЗ ВСЕХ. Ибо в это самое мгновение, когда варвары появились у святилища Афины Пронеи, С НЕБА УПАЛИ ПЕРУНЫ, А С ПАРНАСА СО СТРАШНЫМ ГРОХОТОМ НИЗВЕРГЛИСЬ ДВЕ ОТОРВАВШИЕСЯ ВЕРШИНЫ И ПОРАЗИЛИ МНОЖЕСТВО ПЕРСОВ. Из храма же Афины Пронеи раздавались голоса и боевой клич.

Все эти чудесные знамения повергли варваров в ужас" [163], с.386-387.

Священное оружие, перуны, "падающие с неба", - это, скорее всего, пушки. Говорится, что пушки лежат на земле, что это - опасное оружие: "никто не должен его касаться". Затем раздается страшный грохот, падают скалы, погибает множество персов. Все это сопровождается боевым кличем из храма Афины, богини войны. По-видимому, речь идет о пушечной канонаде. Упомянуто также о небесном знамении, видении императора Константина перед Куликовской битвой. То есть опять-таки о пушках, см. выше.