Глава 6.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко, Т.Н.Фоменко.

14. ИСТОРИЯ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ И ПАРАЛЛЕЛИ С КУЛИКОВСКОЙ БИТВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ.

Т.Н.Фоменко

14.1. БИТВА С "ТАТАРИНОМ" КАЗЫ-ГИРЕЕМ В XVI ВЕКЕ, ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ И ИКОНА ДОНСКОЙ БОГОМАТЕРИ.

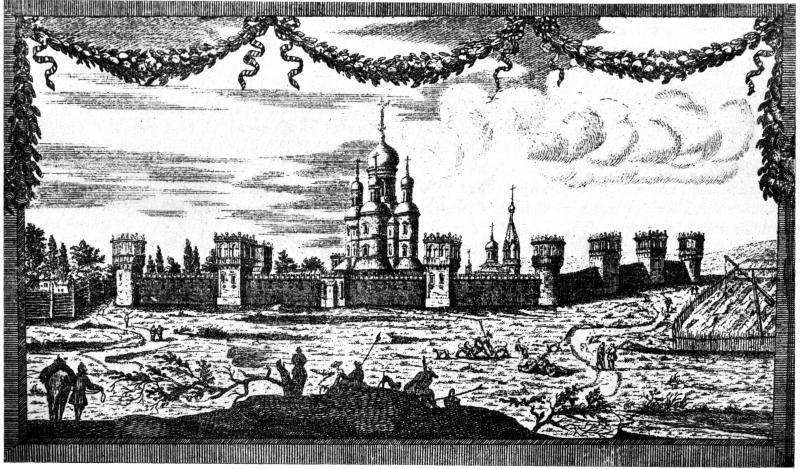

Краткая история Донского монастыря дана в издании "Сорок сороков", где он описывается как "ДОНСКОЙ 1-го класса ставропигиальный необщежительный мужской монастырь за Калужскими воротами" [803], т.3, с.244. См. рис.6.137 и рис.6.138

и рис.6.138 . На рис.6.139

. На рис.6.139 представлен современный вид северной стены Донского монастыря. Сразу отметим, что Донской монастырь расположен рядом с Михайловым на Чуре, то есть - на пути Дмитрия Донского на битву.

представлен современный вид северной стены Донского монастыря. Сразу отметим, что Донской монастырь расположен рядом с Михайловым на Чуре, то есть - на пути Дмитрия Донского на битву.

Принятая сегодня версия говорит об основании Донского монастыря следующее.

"Основан в 1591 г. Призван был служить оборонительным укреплением Калужских ворот города" [310].

"Основан царем Федором Иоанновичем в 1591-1592 гг." [Рукопись Александровского].

<<Основан в 1593 г. в память ЧУДЕСНОГО ИЗБАВЛЕНИЯ Москвы от нашествия в 1591 г. крымского хана Казы-Гирея на месте, где В ОБОЗЕ ИЛИ ГЛАВНОМ СТАНЕ РУССКИХ, ожидавших врага, стояла походная ЦЕРКОВЬ ПРЕП. СЕРГИЯ, в которой, после обнесения городских стен и стана, была поставлена икона ДОНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. После сражения, длившегося весь день 4 июля, хан, изведав отпор русских, по словам разрядной книги, утром 5-го бежал, оставив в добычу ВЕСЬ СВОЙ ОБОЗ. Монастырь в XVII веке называли монастырем Пресвятой Богородицы Донской, "что в Обозе".

В монастыре находится ИКОНА ДОНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, СОПУТСТВОВАВШАЯ ДМИТРИЮ ДОНСКОМУ В ЕГО ПОХОДЕ НА МАМАЯ; к ней русские цари в XVII в. возносили молитвы о даровании побед над врагами, 19 АВГУСТА СОВЕРШАЕТСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД ИЗ КРЕМЛЯ В ОБИТЕЛЬ>> [239], [803], т.3, с.244.

Здесь неясно, когда и кто поставил прежнюю церковь. Сам Сергий Радонежский? Может быть, это церковь, построенная с его благословения в честь победы Дмитрия Донского в Куликовской битве 1380 года на территории будущей Москвы, на месте стана русских войск. Напомним, что согласно нашим результатам, именно в московские Котлы ("на Котлы...") шли из московского села Коломенского войска Дмитрия Донского.

Неясно также, когда и кто перенес икону Донской Божией Матери в церковь Донского монастыря. Ведь икона связана с Дмитрием Донским! Поэтому возникает естественная мысль, что, возможно, она и ранее XVII века находилась в старой церкви Богородицы. С какой стати только якобы начиная с XVII века к ней начали "возносить молитвы о даровании побед над врагами"? Может быть, иконе Донской Божией Матери молились не только в XVII веке, но и раньше, с конца XIV века, сразу после Куликовской битвы?

Далее. С чем связана дата 19 августа - день крестного хода из Донского монастыря в московский Кремль? Уж никак не с Казы-Гиреем, которого разгромили 4 июля, то есть полутора месяцами ранее 19 августа! Скорее всего, выбор 19 августа связан с памятью о Дмитрии Донском и его походе на Мамая. Напомним, что Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года, а ее дубликат, именуемый сегодня историками "московской битвой с татарами", датируют 26 августа 1382 года, см. гл.6:5 настоящей книги. Ясно, что обе календарные даты - 26 августа и 8 сентября куда, ближе ко дню крестного хода 19 августа, чем 4 июля.

С иконой Донской Богоматери, рис.6.140 , связаны и другие странности в скалигеровско-миллеровской истории. Пишут так. "ПОДЛИННАЯ ИКОНА ДОНСКОЙ БОГОМАТЕРИ, находившаяся до революции в Благовещенском соборе Кремля (НАПИСАНА В 1392 г. ФЕОФАНОМ ГРЕКОМ), ныне находится в Третьяковской Галерее... Чтимый список с нее 1668 г., выполненный Симоном Ушаковым и стоявший в Малом соборе Донского монастыря... ныне находится в Третьяковской Галерее" [28], [803], т.3, с.244.

, связаны и другие странности в скалигеровско-миллеровской истории. Пишут так. "ПОДЛИННАЯ ИКОНА ДОНСКОЙ БОГОМАТЕРИ, находившаяся до революции в Благовещенском соборе Кремля (НАПИСАНА В 1392 г. ФЕОФАНОМ ГРЕКОМ), ныне находится в Третьяковской Галерее... Чтимый список с нее 1668 г., выполненный Симоном Ушаковым и стоявший в Малом соборе Донского монастыря... ныне находится в Третьяковской Галерее" [28], [803], т.3, с.244.

Как же так? Нас уверяют, будто икона написана в 1392 году. Но, с другой стороны, сообщается, что эта икона уже находилась в 1380 году в войске Дмитрия Донского, и "сопутствовала в... походе на Мамая", [239], см. выше. Напомним, что Куликовская битва произошла в 1380 году. Хотя возникающее здесь противоречие размером в 12 лет невелико, тем не менее, оно указывает на откровенную путаницу в романовской версии Куликовской битвы.

"В настоящее время в Малом соборе монастыря в иконостасе поставлена копия Донской Богоматери" [803],т.3, стр.244. Не указано, когда и кем копия написана.

Церковь Донской иконы Божией Матери является самой старой, первой и главной по своему значению в Донском монастыре. Это "старый соборный храм посреди южной части монастырской территории" [803], т.3, с.251-252. Об основании этого храма известно немного.

"Построен в 1591-1593 гг. Первое каменное здание монастыря. Неоднократно перестраивался... ГЛАВНЫЙ ПРЕСТОЛ БЫЛ В ЧЕСТЬ ПОХВАЛЫ БОГОРОДИЦЫ, но постепенно ВОШЛО В ОБЫЧАЙ ЗВАТЬ ЭТУ ЦЕРКОВЬ НЕ ПО ПРЕСТОЛУ, а по чтимой иконе, так что и ДЕНЬ 19 АВГУСТА СТАЛ НАЗЫВАТЬСЯ праздником Донской Богоматери" [Рукопись Александровского]" [310], [570], [803], т.3, с.244.

А вот что сказано в альбоме-монографии "Донской монастырь" [31] об истории основания монастыря.

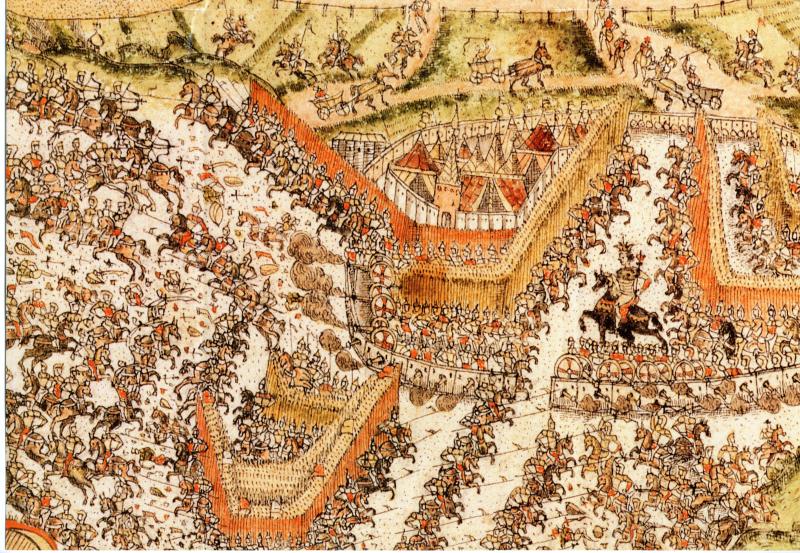

<<В конце июня 1591 года крымский хан Казы-Гирей двинул свои войска К МОСКВЕ... 4 июля 1591 года Казы-Гирей, стоявший лагерем В СЕЛЕ КОЛОМЕНСКОМ, выслал для разведки боем передовые части... Они попытались пробиться к Калужским воротам Земляного города (на месте нынешней Октябрьской площади), с тем, чтобы переправившись через КРЫМСКИЙ БРОД, ВДОЛЬ ПО БЕРЕГУ РЕКИ МОСКВЫ прорваться к Кремлю. На этом пути их встретили огнем русские артиллеристы. Целый день продолжался бой на холме, у "Гуляй-города" (передвижная крепость из деревянных щитов, перемещавшихся на телегах-обозах - Авт.). Крымские татары отступили, готовясь повторить нападение. Чтобы быть ближе к Москве, хан разделил свои отряды на две части, и с одной из них, оставив другую под Коломенском, передвинулся на высоты Воробьевых гор. Весь город лежал перед Казы-Гиреем, как на ладони. Это обстоятельство учел Борис Годунов, когда задумывал замечательную военную хитрость.

В ночь с 4 июля на 5 июля 1591 года Москва осветилась кострами. Они вспыхнули на башнях Кремля, Белого города и в монастырях. Москвичи-ополченцы стреляли, били в барабаны и литавры. "Тое ночи пошли из обозу со всеми людьми и с нарядом на крымского царя на Казы-Гирея, на его станы, где он стоит, и на походе блиско крымского царя полков учали из наряду стрелять" [720], с.444 . А в то же время около татарского стана появился богато одетый безоружный всадник. Татары захватили его и привели к хану. - Что есть тако на Москве великий шум? - спросили его, угрожая пыткой. А тот ответил, что "приидоша к Москве многая сила Новгородцкая и иных государств Московских, прити сее нощи на тебе" [ПСРЛ,т.XIV, ч.1, с.43]. "Пленника жестоко пытали... но он оставался непоколебим и твердил все одно, не изменяя ни слова" [514], с.38. Измученные ночной схваткой и убежденные стойкостью пленника, татары поверили ему и бежали в ту же ночь так поспешно, что "между Москвою и городом Серпуховым... повалили много мелкого леса и ПЕРЕДАВИЛИ НЕСЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО СВОИХ ЛОШАДЕЙ И ЛЮДЕЙ" [514], с.38. На следующее утро татар под городом уже не было.

Войско Казы-Гирея было ПЕРЕХВАЧЕНО НА ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ ОКУ И РАЗГРОМЛЕНО. Поход Казы-Гирея оказался последним походом крымских татар на русскую землю, во время которого им удалось дойти до Москвы.

РАЗГРОМ КАЗЫ-ГИРЕЯ СРАВНИВАЛИ С ПОБЕДОЙ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ. Это выразилось, в частности, в том, что Борис Годунов... ПОЛУЧИЛ В НАГРАДУ ЗОЛОТОЙ СОСУД, ЗАХВАЧЕННЫЙ РУССКИМИ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ, НАЗВАННЫЙ "МАМАЙ">> [31], стр.4-6, [803], т.3, с.244.

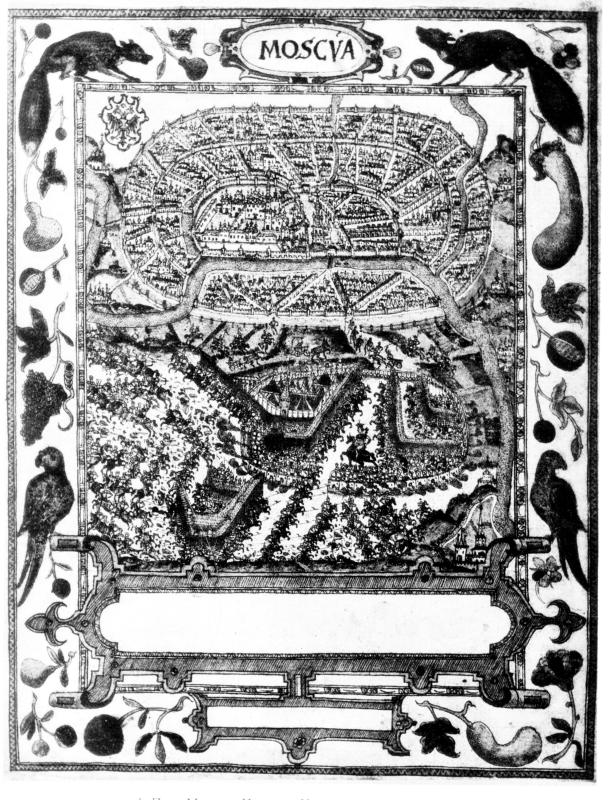

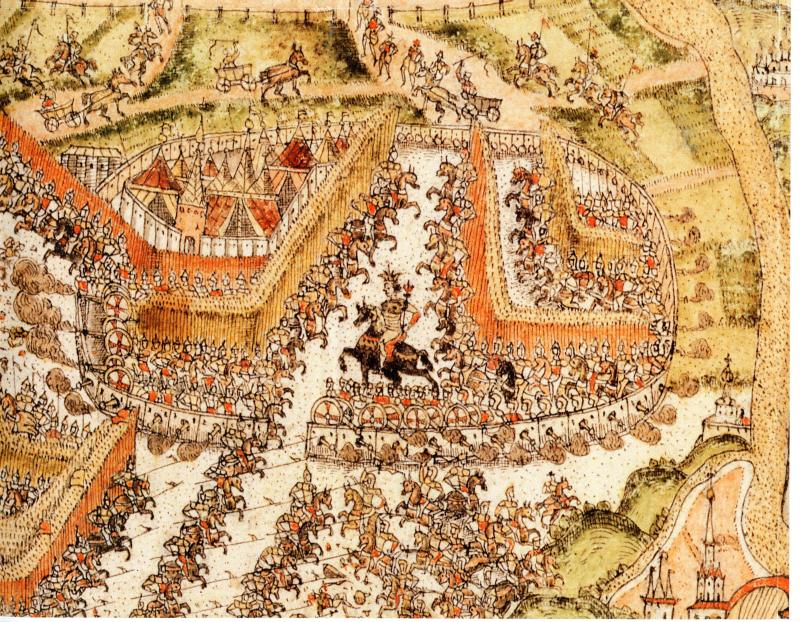

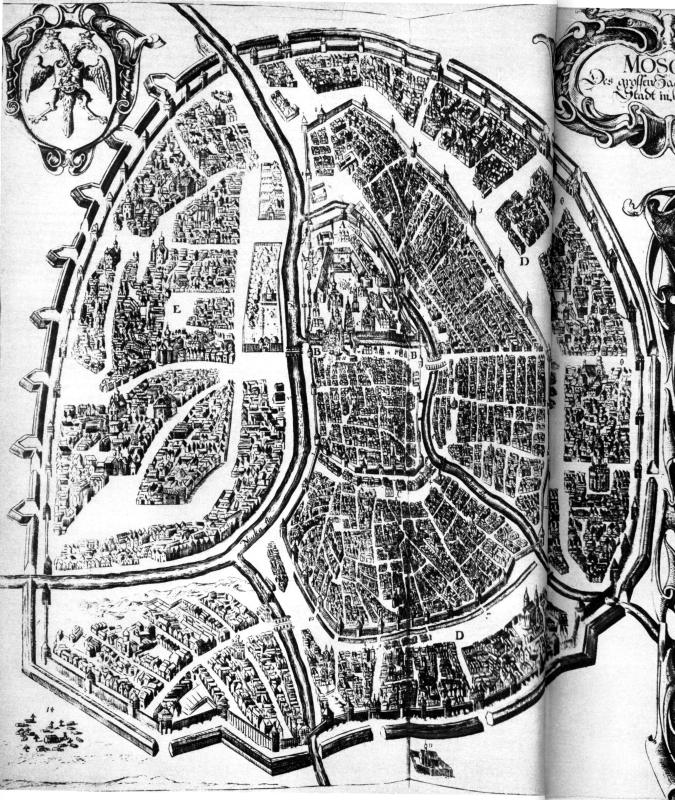

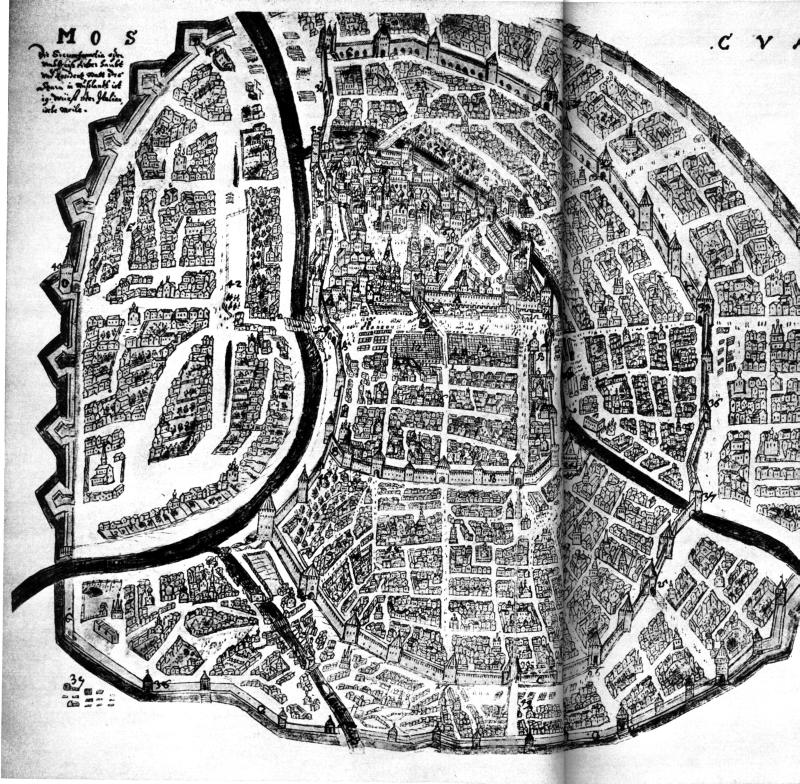

Старинное изображение "разгрома войск Казы-Гирея под Москвой в июле 1591 г." [629], с.19, сохранилось на плане Москвы из книги Исаака Массы "Album Amicorum", якобы 1618 года. Мы воспроизводим эту карту на рис.6.141 , рис.6.141a

, рис.6.141a , рис.6.142

, рис.6.142 , рис.6.143

, рис.6.143 , рис.6.144

, рис.6.144 , рис.6.145

, рис.6.145 .

.

В романовско-миллеровской истории с Казы-Гиреем много неясного. Например, разгром Казы-Гирея в XVI веке прямым текстом сравнивается с Куликовской битвой XIV века. Однако такое сравнение странным образом никак не разъясняется. Понятно, почему. Миллеровско-романовская история отнесла - на бумаге! - Куликовскую битву из Москвы в далекую Тульскую область. А Казы-Гирей воевал в Москве, пройдя примерно тот же путь, каким в 1380 году двигались войска Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Параллель очевидна, но историки, сталкиваясь с ней, все-таки не понимают сути дела, будучи введены в заблуждение ошибочной романовской версией.

Следующий вопрос. Почему Борис Годунов получил в честь победы над Казы-Гиреем именно золотой сосуд "Мамай"? То есть, опять-таки, некий важный и ценный предмет, явно связанный каким-то образом с Куликовской битвой. Об этом тоже ни слова не говорится.

Наконец, в романовско-миллеровском изложении непонятно, отчего так спешно бежал Казы-Гирей? Ведь на татар, как нас уверяют, никто не нападал. А в то же время сообщается, что при "бегстве" татары "ПЕРЕДАВИЛИ НЕСЧЕТНОЕ МНОЖЕСТВО СВОИХ ЛОШАДЕЙ И ЛЮДЕЙ" [514], с.38. Если Казы-Гирея разгромили на Оке, - то есть, судя по маршруту его отступления, где-то под Подольском, - то почему же церковь В ЧЕСТЬ ЕГО РАЗГРОМА поставили совсем в другом месте, а именно, в Москве? Может быть, на самом деле Казы-Гирея все-таки разгромили в Москве? Тогда параллели с Куликовской битвой напрашивались бы еще откровеннее. Повторим, что согласно нашим выводам, Куликовская битва произошла на территории будущей Москвы. Вероятно, москвичи в эпоху Годунова еще помнили об этом. Потому и сравнивали недавний разгром Казы-Гирея со знаменитой победой над Мамаем.

Вернемся к собору Донского монастыря. <<Документы, точно датирующие строительство собора, нам не известны. И.Е.Забелин, опираясь на летописное свидетельство [420], с.15, приводит убедительный расчет, из которого следует, что Малый (Старый - Авт.) собор мог быть завершен к 1593 году [285], с.113. Можно предполагать, что строительство храма было начато уже в 1591 году, поскольку поставленная в память о разгроме Казы-Гирея Спасская надвратная церковь СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ (ныне не существует) датируется 1591-1593 годами [170]. Кроме того, Иван Тимофеев, непосредственный участник обороны Москвы в 1591 году, именно к этому году... относит и основание монаcтыря, и построение в нем храма [170], с.198-208>> [803], т.3, с.6.

Современный вид Старого (Малого) Собора Донского монастыря показан на рис.6.146 . Между прочим, НА ЕГО КУПОЛЕ МЫ ВИДИМ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО ДРУГОЙ ФОРМОЙ ОСМАНСКОГО ПОЛУМЕСЯЦА СО ЗВЕЗДОЙ, рис.6.147

. Между прочим, НА ЕГО КУПОЛЕ МЫ ВИДИМ ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО ДРУГОЙ ФОРМОЙ ОСМАНСКОГО ПОЛУМЕСЯЦА СО ЗВЕЗДОЙ, рис.6.147 . Согласно нашей реконструкции, до XVI века христианство было едино. Возникновение отдельной его ветви, из которой выросло современное мусульманство, относится к XVII веку.

. Согласно нашей реконструкции, до XVI века христианство было едино. Возникновение отдельной его ветви, из которой выросло современное мусульманство, относится к XVII веку.

<<Дьяк Иван Тимофеев в своем "Временнике" писал: "Но честолюбивый [Борис]... на обозном месте, где стояло православное ополчение всего войска, построил новый каменный храм во имя пресвятой Богородицы, по названию ДОНСКОЙ, и устроил при нем монастырь... из-за своего безмерного тщеславия, чтобы прославить победой свое имя в [будущих] поколениях... на стенах [храма] красками... изобразил подобие своего образа" [170], с.208.

Итак, храм-памятник победе над татарами с портретом полководца (то есть, Бориса Годунова - Авт.) внутри на стене - таково первоначальное назначение Малого собора>> [31], с.8.

Спрашивается, что осталось сегодня в Донском монастыре от эпохи XVI века? Оказывается, - НИЧЕГО. По приказу Романовых в XVII веке Старый (Малый) собор монастыря КАПИТАЛЬНО ПЕРЕСТРОИЛИ. Сообщается следующее. "Исследования, проведенные в соборе в связи с реставрационными работами 1930-х, 1946-1950 годов, не открыли следов фресок конца XVI века. Возможно, живопись, редкая по своему светскому содержанию, ПОГИБЛА ПРИ КАПИТАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ СОБОРА, произведенной в 70-х годах XVII века>> [31], с.8. Современные комментаторы не могут не отметить откровенно тенденциозную позицию Романовых при подобных "капитальных перестройках". Пишут так. "ФРЕСКИ МОГЛИ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ И РАНЬШЕ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ ТО МНОГОВЕКОВОЕ СУГУБО ОДНОСТОРОННЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ БОРИСА ГОДУНОВА, УСТАНОВИВШЕЕСЯ С МОМЕНТА ВОЦАРЕНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ... ЭТА ОДНОСТОРОННОСТЬ НАДОЛГО УКОРЕНИЛАСЬ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ... Фрески могли исчезнуть в первом десятилетии XVII века, НЕ ОСТАВИВ СЛЕДА НИ НА СТЕНАХ ЦЕРКВИ, НИ В ДОКУМЕНТАХ... Дьяк Иван Тимофеев, по всей вероятности, высказался вполне точно - Старый собор Донского монастыря СТРОИЛ САМ БОРИС ГОДУНОВ" [31], с.8-9.

Романовский погром фресок в Старом соборе Донского монастыря - лишь один из эпизодов в длинной цепи варварских акций уничтожения старой русской истории, предпринятых Романовыми. См. "Тайна русской истории", гл.2.

Большой собор Донского монастыря возвели в 1686-1698 годах, рис.6.148 . То есть, в самом конце XVII века, уже при Романовых. Надо полагать, собор расписали в полном соответствии с их "прогрессивной" точкой зрения на русскую историю. Так что искать в Большом соборе каких-либо следов русско-ордынской жизни ранее XVII века, по-видимому, бесполезно. Кроме того, "Большой собор многократно ремонтировался и подновлялся" [31], с.21. Так что XVII век, - как граница достоверности в принятой сегодня версии всемирной истории, - всплывает и в истории Донского монастыря.

. То есть, в самом конце XVII века, уже при Романовых. Надо полагать, собор расписали в полном соответствии с их "прогрессивной" точкой зрения на русскую историю. Так что искать в Большом соборе каких-либо следов русско-ордынской жизни ранее XVII века, по-видимому, бесполезно. Кроме того, "Большой собор многократно ремонтировался и подновлялся" [31], с.21. Так что XVII век, - как граница достоверности в принятой сегодня версии всемирной истории, - всплывает и в истории Донского монастыря.

В заключение, сформулируем следующие соображения.

# По-видимому, церковь преподобного Сергия построили в московском селе Котлы раньше XVI века. А именно, в честь похода 1380 года Дмитрия Донского, в том самом месте, где он остановился перед смотром войск. Именно на месте стана затем возвели московскую церковь Донской Богоматери, а потом и Донской монастырь.

# Что касается иконы Донской Богоматери, рис.6.140 , то, возможно, она тоже уже раньше находилась в этой походной (?) церкви Сергия. Может быть, перенесена туда во время основания новой церкви и монастыря, и ее появление там дало название Донскому монастырю и новой церкви.

, то, возможно, она тоже уже раньше находилась в этой походной (?) церкви Сергия. Может быть, перенесена туда во время основания новой церкви и монастыря, и ее появление там дало название Донскому монастырю и новой церкви.

# Название иконы - ДОНСКАЯ - историки объясняют тем, что ее подарили Дмитрию Донскому донские казаки. Но ведь именно при Дмитрии Донском встречали в Москве ВЛАДИМИРСКУЮ ИКОНУ Богоматери, рис.6.149 . Отметим, что образы Владимирской и Донской Богородицы практически совпадают. Подробнее об этих иконах, их истории и перемещениях см. [420], т.2, с.198-208; [963], с.111,143,153,161; [969], выпуск 1, илл.1,8.

. Отметим, что образы Владимирской и Донской Богородицы практически совпадают. Подробнее об этих иконах, их истории и перемещениях см. [420], т.2, с.198-208; [963], с.111,143,153,161; [969], выпуск 1, илл.1,8.

# Выбор места для Донского монастыря, а первоначально церкви Донской Богоматери, по-видимому, связан с уже находившейся тут ранее церковью Богородицы (преподобного Сергия), поставленной в память Куликовской битвы, на месте стана войск Донского в московском селе Котлы. Напомним, что войска' шли дорогой "на Котлы". Возможно, к XVI веку церковь была уже старой. Ведь с Куликовской битвы 1380 года прошло около двухсот лет. Однако, как мы видим, место сражения все еще хорошо помнили. Возможно, честолюбивый Борис Годунов в XVI веке хотел "перекрыть" значение побед Дмитрия Донского в XIV веке и утвердить свои деяния. Поэтому и поместил в церкви даже свой портрет. Сегодняшнее "объяснение" историков, будто поводом для выбора места послужила СТОЯНКА ЗДЕСЬ ОБОЗА, не выглядит убедительным. Даже для них самих. Поэтому пытаются добавить что-то о стратегической продуманности выбора места. Возможно также, что многое из того, что сегодня относят к Куликовской битве, происходило, на самом деле, в XVI веке при Борисе Годунове и его брате ДМИТРИИ.

# Напрашивающееся сравнение с Куликовской битвой только упоминается, но историки не приводят конкретные сопоставления по документам. Говорят только о сосуде "Мамая". Почему? Ясно, что очевидная параллель состоит в том, что оба столкновения и пути войск, как в XIV, так и в XVI веке, находились примерно в одних и тех же местах. А именно, московское Коломенское, московское село Котлы, Крымский Брод, и т.д. Однако ошибочно ПРИНЯТАЯ СЕГОДНЯ ПРИВЯЗКА КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ К ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ не дает историкам возможности даже заикнуться о подобных "еретических" параллелях. Поэтому у них и возникают лишь довольно смутные сравнения, отрывочные и не очень логичные.

ВЫВОД. Перечисленные факты дают еще одно, хотя и косвенное, указание, что Куликовская битва произошла на территории будущей Москвы.

14.2. КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ НАРИСОВАНЫ ПЛАНЫ МОСКВЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЕГОДНЯ ЗА СТАРИННЫЕ, ЯКОБЫ XVI-XVII ВЕКОВ.

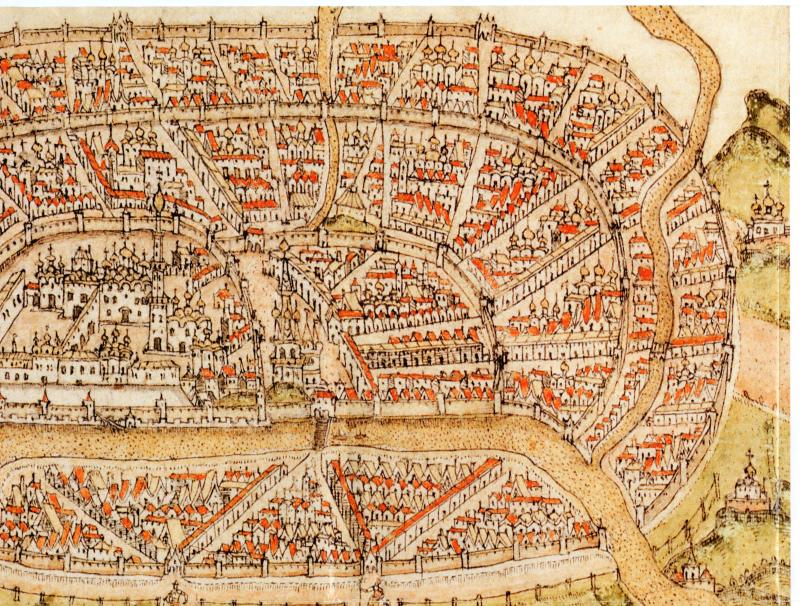

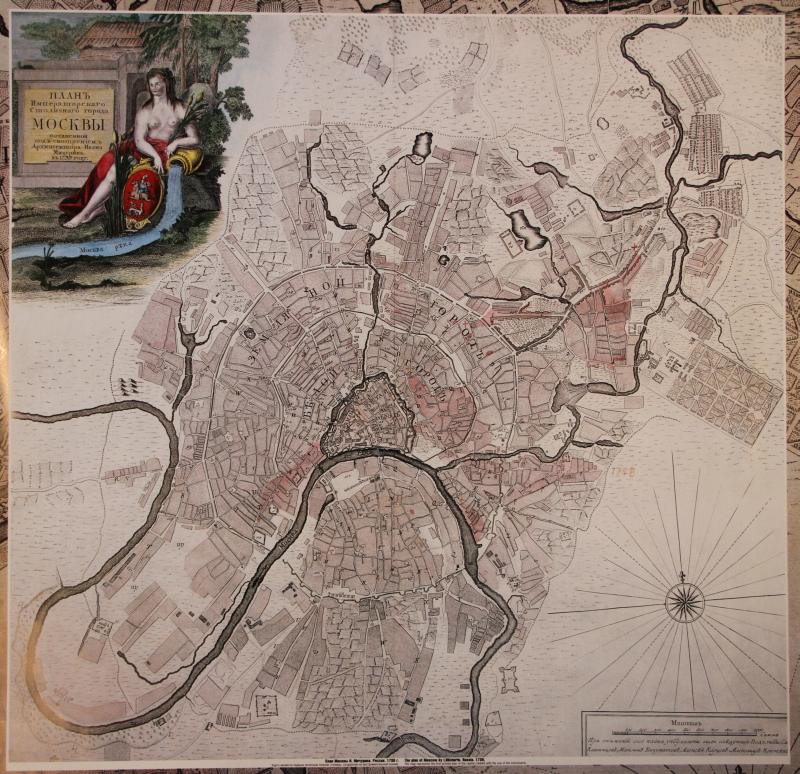

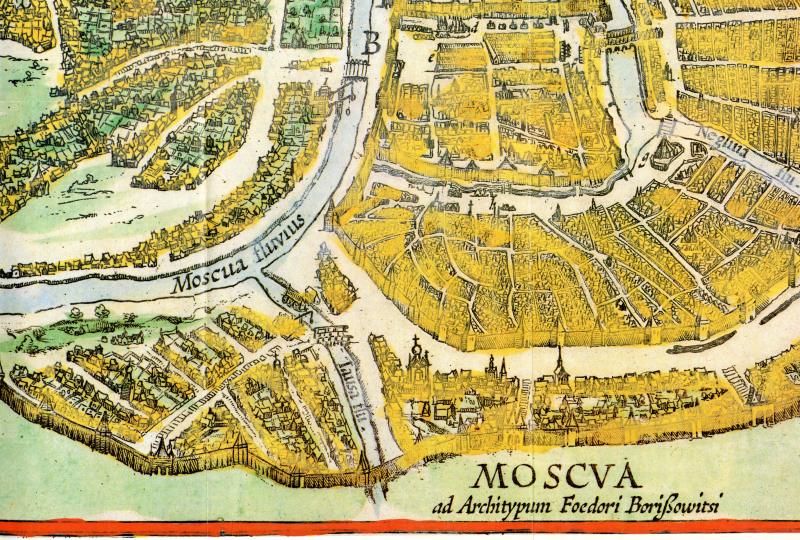

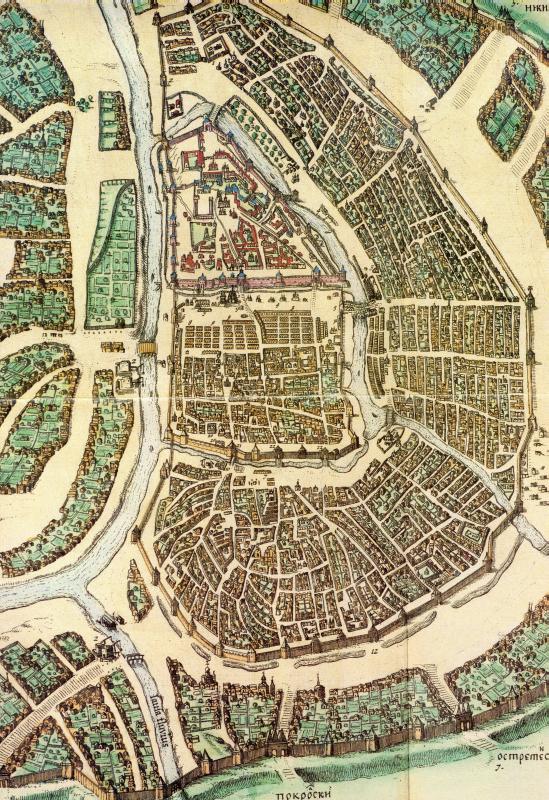

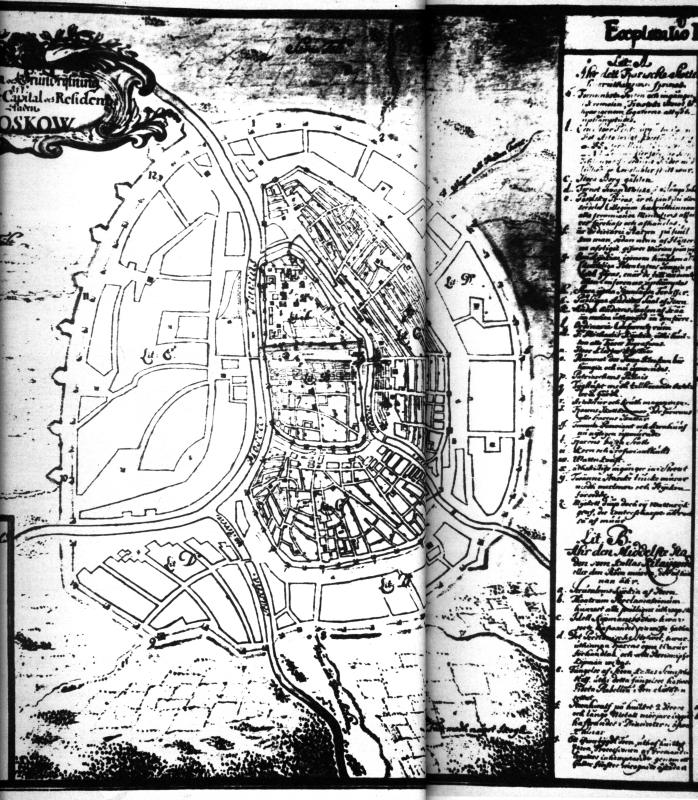

Любопытно, что часть территории Москвы - московские Кулишки, - где, согласно нашим результатам, произошла Куликовская битва, изображена на плане Исаака Массы УЖЕ ЗАСТРОЕННОЙ. Это очень странно, поскольку даже на куда более поздних планах Москвы 1739 года, рис.6.149a , рис.6.149b

, рис.6.149b , далее 1767 года, рис.6.110

, далее 1767 года, рис.6.110 и 1768 года, рис.6.150

и 1768 года, рис.6.150 , значительная часть этой территории, - между Кремлем и правым берегом устья реки Яузы, - изображается ВСЕ ЕЩЕ ПУСТОЙ, НИКАКИХ ПОСТРОЕК ЗДЕСЬ НЕ ОТМЕЧЕНО ВООБЩЕ [629]. См. также гл.6:11 настоящей книги. Все понятно. По-видимому, память о том, что здесь в 1380 году произошло кровавое побоище и земля хранит в себе останки многих и многих воинов, очень долго сохранялась в Москве. Селиться на огромном кладбище считалось, конечно, неправильным. Уважали память павших. Лишь с течением времени, по мере забывания и искажения подлинной истории Москвы, здесь, наконец, появились некоторые постройки. Однако и они были так или иначе связаны С ВОЕННЫМ ДЕЛОМ. Обычных жилых домов тут, в общем-то, не возводили. Даже сегодня здесь расположены здания Министерства Обороны и связанных с ним ведомств, а также медицинские учреждения. Так что авторы "карты Исаака Массы" жили, скорее всего, не в XVII веке, а не ранее 1739 года. Скорее всего, во второй половине XVIII века нарисовали "старый план" и лукаво датировали его задним числом якобы XVII веком. Получился подлог.

, значительная часть этой территории, - между Кремлем и правым берегом устья реки Яузы, - изображается ВСЕ ЕЩЕ ПУСТОЙ, НИКАКИХ ПОСТРОЕК ЗДЕСЬ НЕ ОТМЕЧЕНО ВООБЩЕ [629]. См. также гл.6:11 настоящей книги. Все понятно. По-видимому, память о том, что здесь в 1380 году произошло кровавое побоище и земля хранит в себе останки многих и многих воинов, очень долго сохранялась в Москве. Селиться на огромном кладбище считалось, конечно, неправильным. Уважали память павших. Лишь с течением времени, по мере забывания и искажения подлинной истории Москвы, здесь, наконец, появились некоторые постройки. Однако и они были так или иначе связаны С ВОЕННЫМ ДЕЛОМ. Обычных жилых домов тут, в общем-то, не возводили. Даже сегодня здесь расположены здания Министерства Обороны и связанных с ним ведомств, а также медицинские учреждения. Так что авторы "карты Исаака Массы" жили, скорее всего, не в XVII веке, а не ранее 1739 года. Скорее всего, во второй половине XVIII века нарисовали "старый план" и лукаво датировали его задним числом якобы XVII веком. Получился подлог.

С этой точки зрения становятся крайне подозрительными датировки и восьми других известных, якобы "очень старых" планов Москвы. Речь идет о следующих картах.

1) "Годунов чертеж", якобы начала 1600-х годов [627], с.55.

2) "Петров чертеж" или план Москвы, якобы 1597-1599 годов [627], с.51.

3) "Сигизмундов план", якобы 1610 года, гравюра Л.Килиана [627], с.57.

4) "Несвижский план", якобы 1611 года [627], с.59.

5) План Москвы, гравированный М.Мерианом якобы в 1638 году [627], с.75.

6) План Москвы из книги А.Олеария "Путешествие в Московию, Персию и Индию", якобы 1630-е годы [627], с.77.

7) План Москвы из книги А.Мейерберга "Путешествие в Московию", якобы 1661-1662 годов [627], с.79.

8) План Москвы из альбома Э.Пальмквиста, якобы 1674 года [627], с.81.

Посмотрим на те фрагменты перечисленных планов-карт, где изображены московские Кулишки, то есть район между Кремлем и устьем Яузы, рис.6.151 (Годунов чертеж), рис.6.151a

(Годунов чертеж), рис.6.151a , рис.6.151b

, рис.6.151b , рис.6.151c

, рис.6.151c , рис.6.152

, рис.6.152 (Петров чертеж), рис.6.152a

(Петров чертеж), рис.6.152a , рис.6.153

, рис.6.153 (Сигизмундов план), рис.6.153a

(Сигизмундов план), рис.6.153a , рис.6.154

, рис.6.154 , рис.6.155

, рис.6.155 , рис.6.156

, рис.6.156 , рис.6.157

, рис.6.157 , рис.6.158

, рис.6.158 . НА ВСЕХ ЭТИХ "ДРЕВНИХ" ПЛАНАХ МОСКОВСКИЕ КУЛИШКИ, ВПЛОТЬ ДО ЯУЗЫ, ПОКАЗАНЫ УЖЕ ЗАСТРОЕННЫМИ. Отсюда сразу вытекает, что все восемь "старинных" планов, как и план Исаака Массы, созданы, скорее всего, не ранее 1739 года. И лишь задним числом датированы XVII и даже XVI веками. Так в картографии города Москвы изготовили довольно откровенные подлоги. Вероятно, рассчитывали, что "никто не обратит внимания".

. НА ВСЕХ ЭТИХ "ДРЕВНИХ" ПЛАНАХ МОСКОВСКИЕ КУЛИШКИ, ВПЛОТЬ ДО ЯУЗЫ, ПОКАЗАНЫ УЖЕ ЗАСТРОЕННЫМИ. Отсюда сразу вытекает, что все восемь "старинных" планов, как и план Исаака Массы, созданы, скорее всего, не ранее 1739 года. И лишь задним числом датированы XVII и даже XVI веками. Так в картографии города Москвы изготовили довольно откровенные подлоги. Вероятно, рассчитывали, что "никто не обратит внимания".

Могут сказать, что, мол, после Куликовской битвы 1380 года московские Кулишки, - то есть большое поле, где происходили сражения, - застроили к XVI-XVII векам. Но потом по каким-то загадочным соображениям все здания здесь неожиданно снесли и вновь на месте Куликовской битвы возник огромный пустырь. Который заново начали понемногу застраивать, лишь начиная с конца XVIII или даже с XIX века. Однако, это крайне сомнительно. Если столь большую территорию В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, РЯДОМ С КРЕМЛЕМ уже один раз застроили, то не видно никаких разумных причин, чтобы все эти постройки начисто сносить. И даже если их снесли, вместо них, надо полагать, тут же построили бы новые. В центре столицы место обычно не стоит долго пустым, если на то нет весьма особых причин.

Следы какой-то переработки по крайней мере "Годунова чертежа" сохранились до сих пор. Считается, что до нас дошла лишь копия-версия этого плана, сделанная в 1613 году и снабженная надписью: "Москва по оригиналу Федора Борисовича". Далее историки пишут следующее. "Судя по ней (по надписи - Авт.), ПОДЛИННИК плана Москвы (а вероятно и всей карты) был выполнен сыном Бориса Годунова - царевичем Федором" [627], с.55. Таким образом, романовско-миллеровская история признается, что ПОДЛИННИК КАРТЫ УТРАЧЕН, а нам показывают сегодня лишь некую его копию. Понять, насколько она отвечает оригиналу, сегодня уже невозможно. Подлинник "Годунова чертежа" куда-то пропал. По нашему мнению, не случайно.

14.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ.

Не исключено, что место МИХАЙЛОВ НА РЕКЕ ЧУРЕ связано с именем великого князя Михаила Тверского. Известно, что он дважды предпринимал походы на Москву и там зимовал. Но поскольку Михаил Тверской враждовал с потомками Великого князя Даниила Московского (борьба за власть над Москвой), то победившая сторона могла не сохранить материальные следы его пребывания в этом месте. Хотя предание уцелело. См. ниже.

Обратим внимание, где находились в то время дворцы князей. Чуть севернее ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ когда-то была Данилова слобода, и на этом месте находился дворец великого князя Московского Даниила Александровича, основателя Данилова монастыря [62], с.101-104, 109-111.

Далее. В московском селе КОЛОМЕНСКОМ, по-видимому, находился царский дворец Дмитрия Донского. Хотя точных сведений о нем не сохранилось, однако "есть сведения, что в 1380 г. Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле построил в Коломенском церковь на месте нынешней - Георгия Победоносца" [294:1], с.7. Кроме того, "Коломенское известно как КНЯЖЕСКОЕ СЕЛО, стратегический пункт на подступах к Москве... В Коломенском после великой Куликовской битвы останавливались русские войска... В память победы русского оружия здесь была сооружена древняя церковь Георгия Победоносца, возле которой, возможно, похоронены умершие в обозе после битвы воины" [821:1], с.23. Оказывается, в Коломенском было древнее кладбище XIII-XV веков. Затем его закрыли [821:1], с.24.

Дворец Ивана Грозного находился в селе Воробьево, на Воробьевых Горах [301], с.64. Историки считают, что тут был его ЗАГОРОДНЫЙ дворец. Однако, скорее всего, сначала он являлся основным дворцом. Загородным он стал лишь после того, как возвели московский Кремль на другом берегу Москвы-реки. Отмечается большой размер царского дворца на Воробьевых горах [537:1], с.56.

Получается, что основные царские дворцы русских князей до Куликовской битвы - и даже некоторое время после нее - находились южнее Москвы-реки, южнее ее болотистой низменной излучины, называвшейся Доном. Это объясняет, почему о месте Куликовской битвы говорили, что оно "за Доном". Отсюда, вероятно, и название "Задонщина".

Обратимся еще раз к старым монастырям и церквям в Москве, связанным с памятью о Куликовской битве. Приведем данные из газеты "Неделя", N.1/96, стр.21.

# Свято-Никольский Угрешский Ставропигиальный мужской монастырь (ул.Дзержинская, 6). "Монастырь был основан в 1380 году по повелению князя Дмитрия Донского В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОБЕДУ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ".

# Богородице-Рождественский Ставропигиальный монастырь (ул.Рождественка, 20). "Монастырь был основан в 1386 году В ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ".

# Сретенский Ставропигиальный мужской монастырь (ул.Б.Лубянка, 19)."Монастырь был основан около 1395 года." Здесь не говорится напрямую, что он связан с Куликовской битвой, но место - рядом, и дата - тоже.

# Храм Святителя Николая (Троицы Живоначальной) на Берсеневке в Верхних Садовниках (Берсеневская наб., 18). "На этом месте находился монастырь, известный с 1390 года". Дата близка к 1380 году.

14.4. ОТКУДА ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ МИХАЙЛОВО НА МОСКОВСКОЙ РЕКЕ ЧУРЕ.

Как уже говорилось, в "Задонщине", в некоторых её редакциях сообщается, что один из воинов Дмитрия Донского, Фома Кацыбей (или Кочубей) был поставлен на страже НА РЕКЕ ЧУРЕ НА МИХАЙЛОВЕ [631], с.217. Историки не находят ни Чуры, ни Михайлова в районе Тульской области, выдаваемом ими за место Куликовской битвы. А потому пытаются либо не признавать этот отрывок за подлинный, либо изобретают под Тулой фантастические, НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НЫНЕ, "древние" населённые пункты вроде Кочур Михайлов. С другой стороны, как подробно рассказано выше, на территории Москвы и сейчас протекает река Чура, отмеченная на старых картах Москвы. Между прочим, обратите внимание на любопытный факт. У реки Чуры есть приток, называющийся Кровянкой. Так вот, на некоторых картах Москвы последних лет вообще всю реку Чуру стали почему-то именовать КРОВЯНКОЙ. То есть, попросту, заменили название Чура на Кровянку. Как это понимать? Хотят незаметно стереть с карты Москвы "опасное" для историков название Чура?

Именно на берегу реки Чуры, рядом с нынешним мусульманским кладбищем, находится яркий след, по-видимому, очень древнего урочища МИХАЙЛОВА. Это - большой микрорайон на холме, где буквально все улицы и переулки носят название МИХАЙЛОВСКИЕ. См. выше, а также карту Москвы.

Сегодня происхождение названия МИХАЙЛОВО на московской реке Чуре считается туманным. В современных книгах по истории Москвы обычно лишь скупо говорится, что название МИХАЙЛОВО происходит "от имени одного из домовладельцев", причём начала XX века.

Однако сочетание названий ЧУРА и МИХАЙЛОВО на территории Москвы, по-видимому, все-таки беспокоит историков. Ведь "Задонщина", где указаны эти названия, - всем известное произведение. Возможно, что переименование в КРОВЯНКУ именно той части реки Чуры, которая лежит у МИХАЙЛОВА, вовсе не случайно. Не исключено, что историки хотели бы избежать неприятных вопросов и ассоциаций в связи с упоминанием этих московских названий в "Задонщине".

Приведем теперь данные, косвенно подтверждающие древнее происхождение московского названия МИХАЙЛОВО. У Карамзина имеется два упоминания названия с.Михайловское (Михалевское) [362], примечание 326 к т.4, столбец 125; примечание 116 к т.5, столбец 41. Упоминания о Михайловском находятся в духовных грамотах русских князей.

Спрашивается, в честь какого князя МИХАИЛА могло возникнуть название Михайлово на реке Чуре? Первый независимый Московский князь Даниил Александрович получил правление после Тверского князя МИХАИЛА Хороброго, поскольку Москва тогда входила в Тверское княжество. Где находилась ставка Михаила Хороброго в Москве - неизвестно. Даниил сохранял мирные отношения с Тверскими князьями. Дворец Даниила и основанный им монастырь находились у Москвы-реки, недалеко от нынешнего Данилова монастыря и Даниловского кладбища. Вполне возможно, что место для своего дворца и монастыря Даниил выбрал недалеко от ставки бывшего правителя МИХАИЛА Хороброго. Историки обсуждают разные версии ме'ста захоронения Даниила. Одна из них, по-видимому, самая правильная, гласит, что Даниил жил и похоронен в своей Даниловой слободе, в основанном им монастыре.

Далее считается, что сын его, Юрий (Георгий) Данилович, унаследовавший Московский престол, имел не столь мирные отношения с правившим в то время в Твери князем МИХАИЛОМ Ярославовичем. Тверской князь МИХАИЛ дважды приходил в Москву - в 1305 и 1307 годах. Первый раз князья временно помирились и разошлись, а во второй раз Михаил пытался взять Москву, стоял долго, и, не захватив города, отошел. Если дворец (ставка) Московского князя находилась в то время в районе Даниловой слободы, то естественно предположить, что МИХАИЛ находился где-то рядом. По некоторым сведениям, в один из своих походов он зимовал в Москве. Логично считать, что его ставка в Москве размещалась недалеко от Даниловой слободы, возможно, как раз на высоком холме у реки Чуры, в районе нынешних МИХАЙЛОВСКИХ Верхних, Нижних и Поперечного проездов.

Итак, возникает мысль, что название МИХАЙЛОВО могло появиться здесь либо в честь МИХАИЛА Хороброго, либо в честь его внука, МИХАИЛА Ярославовича Тверского, а возможно, в честь их обоих.

В этой связи приведем отрывок из книги Ивана Забелина "История города Москвы": "В том же... 1329 году... возникла у Ивана Даниловича (Великого князя Московского - Авт.) мысль и о постройке... каменного храма ВОЗЛЕ СВОЕГО ДВОРА во имя Спаса Преображения, вместо обветшавшей, быть может, деревянной церкви Спаса на Бору, в которой еще в 1319 году временно пребывали мощи убиенного в Орде Тверского Великого князя МИХАИЛА... При церкви Спаса и прежде существовал монастырь, по всему вероятию, самый древнейший из всех монастырей Москвы... Поздние предания от древних старцев рассказывали, что первоначально этот монастырь был устроен за Москвою-рекою... еще отцом Ивана Даниловича, Даниилом Александровичем... и что Иван Данилович в этом 1330 году перевел Даниловскую архимандритию в Кремль. Однако Даниловский монастырь остался монастырем же на своем прежнем месте и предание, по всему вероятию, относило перемещение монастыря к перемещению в Кремль Даниловского архимандрита и избраной братии" [284], с.77.

Отсюда следует, что некая церковь Спаса на Бору, где в указанные годы временно пребывало тело убиенного Великого князя Тверского МИХАИЛА, находилась вблизи Даниловского монастыря, возможно, в районе МИХАЙЛОВА на реке Чуре. Может быть, отсюда и возникло древнее название МИХАЙЛОВО. Следовательно, наша мысль, что московское название МИХАЙЛОВО на Чуре произошло от Тверского князя МИХАИЛА, не противоречит древним преданиям.

Как мы уже говорили, само название "ЗАДОНЩИНА" повести о Куликовской битве говорит о том, что по отношению к тогдашней Москве, к княжескому месту тех времен, - сражение произошло за рекой, то есть "ЗА ДОНОМ". Это хорошо согласуется с гипотезой, что Кремля, как центра Москвы, тогда еще не существовало, а царский дворец Дмитрия Донского, как и дворцы его предшественников на Московском престоле, находились на правом берегу Москвы-реки. А именно, сначала в районе Данилова монастыря и Михайлова на реке Чуре, а затем - в Коломенском.

14.5. МОСКОВСКОЕ КОСИНО - ЗДЕСЬ ЛЕЧИЛИСЬ ВОИНЫ ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ.

Отметим интересный факт, о котором нам сообщил В.П.Федоров. 23 августа 2002 года газета "Вечерняя Москва" опубликовала статью под названием "Столица вернет себе реликтовые озера". Сообщается, что в природно-историческом парке Косино расположены "три самых древних озера Москвы... - Черное, Белое и Святое... Святому приписывали различные целебные свойства - по легенде в нем утонула церковь... Возможно, после очистки... москвичи вновь смогут оценить целебные свойства знаменитого Святого озера (по преданию, купаясь в нем, ИЗЛЕЧИВАЛИ РАНЫ УЧАСТНИКИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ). В придонном иле этого озера содержится такое количество йода, серебра и брома, что добытой со дна грязью издавна лечили и ревматизм".

Итак, мы указываем на окраине Москвы еще одно место, напрямую связанное с Куликовской битвой, что хорошо подтверждает наши выводы.

В августе 2003 года А.Т.Фоменко и Т.Н.Фоменко побывали в Косино, на Святом озере, рис.6.159 , рис.6.160

, рис.6.160 , рис.6.161

, рис.6.161 . Никаких старых построек, на первый взгляд, здесь не видно. Нужны археологические раскопки. Озеро очень красивое. Здесь тоже следовало бы установить памятник в честь героев Куликовского сражения.

. Никаких старых построек, на первый взгляд, здесь не видно. Нужны археологические раскопки. Озеро очень красивое. Здесь тоже следовало бы установить памятник в честь героев Куликовского сражения.

Кстати, может быть летописный "Гусин брод" - это также и название "Косина брода", поскольку в Косино - топкое место, оно было на пути Мамая. Потом, после битвы, сюда мамаевцев могли гнать воины Дмитрия Донского.

Повторим, что в книгах "Крещение Руси" и "Казаки-арии: из Руси в Индию" показано, что свое огромное значение Куликовская битва приобрела потому, что она была религиозной. В сражении столкнулись два течения тогдашнего христианства: царское (возглавленное ханом Мамаем) и апостольское (возглавленное Дмитрием Донским). В "античной" истории Куликовская битва отразилась как знаменитое сражение римского императора Константина I Великого с Максенцием (Лицинием). После победы на поле Куликовом император Дмитрий Донской = Константин Великий сделал апостольское христианство государственной религией всей Великой = "Монгольской" Империи.