CAPITOLO 3: LA BATTAGLIA DI KULIKOVO FU DESCRITTA DAGLI”ANTICHI” GRECI ANCHE CON IL NOME DELLA FAMOSA BATTAGLIA DI SICILIA, DEL PRESUNTO 413 a.C.

12. I CANNONI SUL CAMPO DI SICILIA E I CANNONI SUL CAMPO DI KULIKOVO.

12.1. I TRONCHI, LE MACCHINE DI LEGNO E LE FIAMME ENORMI.

Abbiamo parlato più volte dell'uso delle armi da fuoco nella battaglia di Kulikovo, grazie alla quale Donskoy vinse. Ci si chiede: i cannoni erano presenti nelle descrizioni “antiche” della battaglia di Sicilia? La risposta è positiva. Sono stati riflessi, e in modo abbastanza chiaro.

Ma non inizieremo con la menzione più vivida di questo tipo. Lo facciamo perché questa menzione segue immediatamente la lotta tra Lamaco e Callicrate, che abbiamo appena descritto.

Plutarco dice: “Accortosi del pericolo, Nicia ordinò ai suoi servi di bruciare tutti i legni per la costruzione delle macchine e le macchine stesse. Questo fermò i Siracusani (che stavano andando all'attacco - Aut.) e salvò Nicia, così come le mura e le proprietà degli Ateniesi: vedendo un'enorme fiamma, che li separava dal campo nemico, i Siracusani si ritirarono". [660], vol.2, p.227.

Fuori dal contesto, di per sé, questo riferimento non potrebbe ovviamente essere collegato ai cannoni. Tuttavia, richiama l'attenzione sulla strana velocità con cui era possibile “dare fuoco ai tronchi”. Provate a dare fuoco a un tronco rapidamente, in piena vista di un nemico in rapido avvicinamento. E ancora di più con molti tronchi, inoltre, anche in modo da ottenere subito una fiamma enorme. Non funzionerà. Occorre molto più tempo. A meno che, naturalmente, non abbiate a portata di mano una benzina infiammabile che, molto probabilmente, gli “antichi” dell'epoca non avevano ancora. Ma non è questo il punto. La cosa principale è che abbiamo già iniziato a capire la corrispondenza con la battaglia di Kulikovo. L'evento principale fu l'introduzione inaspettata delle armi da fuoco di Dmitrij Donskoy nella battaglia. Capito questo, possiamo guardare con occhi diversi le testimonianze dei “classici” come quella appena citata. Alcuni “tronchi” furono rapidamente e inaspettatamente incendiati e tutti videro un'ENORME FIAMMA. E i nemici si ritirarono immediatamente. Molto probabilmente, in una forma molto vaga, sulle pagine di Plutarco si riflettevano i cannoni di legno di Donskoy, “l'Albero cristiano”, “la Croce di fuoco”. È curioso che Plutarco abbia chiamato i cannoni MACCHINE DI LEGNO. È vero. Abbiamo detto più volte che i primi cannoni erano di legno. Inoltre, un cannone è effettivamente una MACCHINA progettata per uccidere.

Tuttavia, qui Plutarco si confuse un po' e decise che i tronchi che sputavano fiamme erano nell'esercito degli Ateniesi, non dei Siracusani. Tuttavia, a quanto pare, un certo ruolo è stato giocato dal fatto che il nome ATENE si riferiva a Dmitrij DONSKOY. Qui, Atene = Tana = Don. Per cui la corrispondenza viene immediatamente ripristinata e l'apparente contraddizione si trasforma in una conferma della nostra ricostruzione.

12.2. IL TRONCO CAVO “ANTICO”, RIVESTITO DI FERRO E CHE SPRIGIONA FIAMME ENORMI.

Tucidide ha riferimenti molto più espliciti ai cannoni. Prima del racconto della guerra di Sicilia = Kulikovo, Tucidide colloca il seguente episodio.

“I Beoti fecero venire dal golfo Maliaco combattenti; armati d’arco e frombolieri. Dopo lo scontro, erano comparsi a rincalzo anche duemila opliti corinzi e i Peloponnesi di presidio ai Nisea, che erano usciti da quella base, oltre ai Megaresi. Puntarono con tutte queste forze su Delio e assalirono la posizione fortificata. Spiegarono varie tecniche nell’assalto: infine conquistarono il forte spingendovi contro una macchina così congegnata. Segarono un’enorme trave per il lungo, ne incavarono con cura le due sezioni facendole poi combaciare perfettamente, come per fabbricarne un flauto. Inchiodarono con delle catene a un’estremità un braciere verso cui scendeva dall’imboccatura del trave una canna da mantice, di ferro: e per un buon tratto un rivestimento metallico foderava anche il legno del trave. Da lontano presero ad accostare le macchine sempre più vicine al muro, laddove nella struttura prevaleva il legname dl vite e le fascine. Quando si trovò alla giusta misura, adattarono mantici potenti all’estremità del congegno a loro rivolta e incominciarono a insufflarvi aria. Il soffio, violentemente compresso nel braciere, che ardeva di carboni, zolfo e pece, sprigionava una grande fiammata, incenerendo il muro. Sicché nessuno poteva resistervi: i difensori lo disertarono e si dispersero fuggendo. Fu questa la tecnica che consentì di prendere il forte. Del presidio molti caddero, duecento furono catturati: gli altri, la massa, balzò a bordo delle navi e puntò sulla patria.” [924], p.204-205.

Qui, il cannone di legno è descritto in modo molto chiaro. Naturalmente, Tucidide, o il suo editore, cercano di oscurare la descrizione del cannone, ma l'immagine è abbastanza evidente. Da un tronco d'albero viene estratto il durame, che viene poi imbottito di ferro per aumentarne la resistenza. All'estremità inferiore del tronco "appare" una "fiamma", come se si trattasse di braci incandescenti, zolfo e catrame. Un'enorme fiamma viene lanciata fuori dal barile. Colpisce le persone e incendia le fortificazioni. Molto probabilmente è descritto un colpo di cannone. I tentativi di Tucidide di ridurre l'intera vicenda a un semplice calderone con soffietto, non sono convincenti. Semplicemente, all'editore dell'epoca della Riforma fu affidato il compito di eliminare dalle pagine dei “classici” tutti i riferimenti espliciti alle armi da fuoco. E così fece. Al meglio delle sue capacità e della sua comprensione. In questo caso non ha avuto successo. La descrizione di un colpo sparato da un cannone di legno è sopravvissuta quasi interamente.

12.3. LA MACCHINA D'ASSEDIO CHE SCAGLIA FIAMME E LA POTENZA DIVINA.

Ecco un altro racconto “sulle armi da fuoco” di Tucidide.

“Gli Ateniesi trincerati in una fortificazione precaria, cioè in case guarnite di merli, resistettero per quel primo giorno. Il successivo dalla parte nemica stava per essere avvicinata una macchina, da cui si progettava di scagliare fiamme sui sarmenti che fasciavano il bastione. Già l’armata si accostava: allora gli Ateniesi, nel punto che ritenevano il più probabile obiettivo dell’ordigno nemico, quello di più agevole accesso, issarono contro su una casa un torrione di legno e vi caricarono anfore e otri di acqua. Infine vi montò un drappello numeroso di soldati. La casa, oppressa da un peso eccessivo, crollò di schianto con un boato immenso. Gli Ateniesi presenti alla scena ne furono più che atterriti, contrariati; ma quelli troppo discosti per vedere e soprattutto quelli molto lontani, sgomenti al pensiero che in quel settore la difesa doveva essere stata sfondata, si gettarono in fuga verso il mare e le navi …

Brasida, accortosi che il nemico disarmava sgomberando i merli, e vedendo quanto accadeva in campo avverso, scattando con l’esercitò occupò di forza il caposaldo e sterminò quelli che vi colse. Frattanto gli Ateniesi abbandonando in questo modo la piazza, passarono con il naviglio da carico e le triremi a Pallene. Quindi Brasida (sorge in Lecito un santuario di Atena ed egli, all’inizio dell’attacco, aveva pensato di assegnare in dono trenta mine d’argento a chi scalasse primo il muro) persuaso che la conquista fosse dovuta più a un intervento divino che a potenze umane consacrò alla dea nel tesoro del tempio le trenta mine.” [924], p.210.

Probabilmente, anche in questo caso è descritta l'azione di un cannone. in forma leggermente distorta. Il cannone è descritto come una MACCHINA SCAGLIA FIAMME. La struttura che ersero contro di essa crollò improvvisamente e con un terribile schianto. Probabilmente a causa dell'impatto delle palle e delle pietre infuocate sparate dal cannone. Molti difensori della fortezza morirono. Nelle file degli assediati si scatenò il panico e i soldati si dispersero. Infine, si sottolinea che tutto questo fu il risultato dell'intervento di qualche potenza divina. È difficile dubitare che abbiamo davanti a noi la descrizione dell'azione di un cannone. Non a caso i cannoni erano chiamati “dio Pan”, cioè la loro azione era attribuita a un intervento divino.

12.4. LA PALIZZATA DI ALBERI SACRI ABBATTUTI E IL FUOCO DAVANTI ALLA PALIZZATA CHE FERMAVA I NEMICI.

Tucidide riporta altri riferimenti più assordanti ai cannoni. Prima di passare ad essi, ricordiamo che nel libro “La Roma dei Re nella regione tra i fiumi Oka e Volga” abbiamo trovato nella Bibbia un altro vivido riflesso della battaglia di Kulikovo, sotto forma della battaglia del giudice Gedeone contro i Madianiti. Inoltre, abbiamo riportato alcune descrizioni della battaglia di Kulikovo in Tito Livio. Inaspettatamente, si è scoperto che qui i cannoni erano descritti anche come una “palizzata”. Cioè, come tanti "tronchi appuntiti ". Naturalmente, in altri casi, la palizzata poteva essere descritta come una normale barriera di pali conficcati nel terreno. Tuttavia, in diversi punti del testo di Tito Livio, abbiamo scoperto che erano le armi da fuoco a essere chiamate “palizzate”. Inoltre, in russo, la parola “ostokol” potrebbe anche essere intesa nel senso di “molto trafitto”, “molto pungente”, il che potrebbe essere usato per descrivere le cartucce e le palle di cannone che piovono sul nemico. Non ripeteremo qui i dettagli di questo studio, rimandando il lettore al nostro libro.

Si scopre che la “FILA DI TRONCHI” con il fuoco che l'accompagna, è menzionata anche da Tucidide. In generale, egli parla molto della “palizzata”. Ecco uno di questi frammenti.

“I Siracusani frattanto, consigliati in questo senso specialmente da Ermocrate e dagli altri colleghi, erano restii ad arrischiare l’intera armata in campo aperto contro gli Ateniesi: parve allora più conveniente attraversare con una linea di contrafforti la direttrice lungo la quale il nemico si disponeva a protendere la sua cinta, per ostruirla isolando, se la mossa riusciva con tempestività, le truppe ateniesi. A respingere una eventuale azione nemica di disturbo mentre il lavoro era in corso, s’era pensato d’avanzare intanto una parte degli effettivi siracusani, col proposito di guadagnare, se l’espediente riusciva, un duplice vantaggio: assicurarsi il tempo di precludere al nemico, con la tecnica delle palizzate, i punti di accesso allo sbarramento trasversale in costruzione, e insieme costringerlo a sospendere il proprio lavoro per fronteggiare, con uno sforzo generale, il contrattacco siracusano. Così iniziarono i lavori, all’esterno della cerchia urbana: muovendo da essa e seguendo una direttrice a meridione del baluardo circolare ateniese distendevano un contrafforte destinato a intercettare il bastione avversario. Gli ulivi del recinto sacro di Apollo furono abbattuti e si eressero alcune torri lignee … Quando i Siracusani giudicarono soddisfacenti i progressi del lavoro - solidità della palizzata e livello del contrafforte - mentre gli Ateniesi non erano disposti a scatenare l’offensiva per interrompere l’opera (per timore, dividendosi, di offrirsi più vulnerabili al contrattacco nemico, e anzitutto per la premura di completare il proprio blocco murario) i Siracusani, distaccando un unico reparto a presidio della barricata trasversale si ritirarono in città … La loro divisione è in marcia per il fortino circolare in vetta alle Epipole, con l’intento di prenderlo, poiché lo si ritiene deserto. Conquistarono effettivamente radendolo al suolo, un tratto avanzato della cerchia protettiva lungo dieci pletri, ma per un’idea di Nicia la distruzione completa fu evitata. Egli, colto da una malattia, era rimasto nel forte. Quando comprese che per scarsità di forze gli sarebbe riuscito inattuabile ogni altro piano difensivo, dette ordine ai servi di incendiare le macchine e tutte le cataste di legname erette in prossimità degli spalti. E il risultato fu quello atteso: le fiamme distolsero i Siracusani dall’avanzata e li convinsero a ritirarsi.” [924], p.307-308.

Anche qui la “palizzata” è fatta di alberi sacri dedicati al dio Apollo. Ma Apollo il Sole è uno dei riflessi di Andronico-Cristo. E i primi cannoni di legno erano chiamati “Alberi di Cristo”, “Alberi cristiani”, ed erano inizialmente venerati come oggetti sacri legati a Cristo. Inoltre, si parla ancora del fuoco che divampa davanti al "recinto". I nemici, accolti dal “fuoco delle palizzate” si ritirano in preda al panico.

Tralasceremo altri racconti di Tucidide relativi al “fuoco davanti alle palizzate”, poiché la natura di questi riferimenti è più o meno la stessa di quello appena descritto.

Per riassumere questa sezione, possiamo dire che l'arma da fuoco di TUCIDIDE, utilizzata da Dmitrij Donskoy nella battaglia con il Khan Mamai, è rappresentata in forma sufficientemente vivida. In questo caso Dimitrij è Nicia.

13. LA SCONFITTA DI NICIA-MAMAI. LA VITTORIA DEI SICILIANI = KULIKOVESI.

13.1. LA TESTIMONIANZA DI PLUTARCO.

Ecco come Plutarco descrive la disfatta totale di Nicia = Mamai.

Una parte dell'esercito di Nicia era guidata dal comandante Demostene. Fu la prima ad essere sconfitta.

“Per tutto l’esercito di Demostene si distese tosto la costernazione e il tumulto; poiché venendosi ad incontrare e a mescolare quei che andavano pur vincendo con quei che fuggivano, o venendo impediti quei che giù scendeano contro i nemici da quei che spaventati retrocedeano, si battevan fra loro, credendosi che quei che fuggivano desser anzi la caccia, e tenendosi per nemici gli amici. Conciossiachè quel disordinato miscuglio, lo spavento, il non saper come fosse la cosa, e il non avere se non una vista incerta (in una notte che nè affatto buia era, nè avea lume chiaro e lucente, ma quale possiamo immaginarci che fosse, essendo già la luna per tramontare, e venendo ingombrato il lume stesso che ella mandava, dalla quantità grande delle armi e delle persone che qua e là s’aggiravano, sicché non poteansi ben distinguer gli oggetti), eran cose che per timor de’ nemici faceano che avuti in sospetto fossero ben anche gli amici, e che in gravi angustie e calamità riducean gli Ateniesi. Trovavansi a caso aver anche la luna alle spalle: onde facendosi ombra a lor medesimi, coprivano la moltitudine delle loro armi, e levavano ad esse il fulgore; dove per contrario il riverbero della stessa luna negli scudi de’ nemici, parer li faceva più numerosi, ed armati più splendidamente. Alla fine, da che a ceder si diedero, assaliti dai nemici per ogni parte, e messi in fuga del tutto, perirono, altri uccisi dai nemici medesimi, altri vicendevolmente fra loro, ed altri sdrucciolando e precipitando giù pe’ dirupi; e quelli che si sbandarono, e qua e là si disperser vagando, venuto poi giorno, colti furono dalla cavalleria, che li trucidò …

Grande fu la sconfitta e la strage degli Ateniesi, dopo la quale restò loro impedita la fuga per mare ... Nicia, sentendo da alcuni Siracusani, i quali spronato avevano innanzi, ed essendosi ei pur certificato, col mandarvi alcuni soldati a cavallo, che preso era Demostene colla sua gente, cercava allora di convenirsi con Gilippo, esibendo ostaggi ai Siracusani, in pegno di dover pagare quanto consumato essi avessero in quella guerra, purché lasciassero partir gli Ateniesi dalla Sicilia. Ma quegli non accettarono il patto; anzi, sdegnosamente e insolentemente minacciando e svillaneggiando, vennero a investir tosto Nicia, che più che mai penuriava delle cose tutte più necessarie. Nulladimeno fece ei resistenza per tutta la notte, e poi nel di vegnente si avanzò sino al fiume Asinaro, inseguito sempre dai nemici che scagliavan saette, e che là poi caricarono gli Ateniesi in maniera che ne sospinsero molti nell'acqua, dove preventivamente molti altri pure da sé medesimi gittati si erano per l’ardente sete che li tormentava. Faceasi in questo fiume una grandissima e crudelissima strage di quei miserabili, che trucidati veniano nell’atto che si stavan dissetando.” [660], vol. 2, pp. 230-231, 233-235.

L'esercito ateniese fu completamente sconfitto. La guerra di Sicilia era definitivamente persa. Nicia fu catturato e giustiziato qualche tempo dopo. Come abbiamo già notato nel capitolo 1, in quest'ultimo racconto si intrecciano strettamente due temi: la crocifissione di Andronico-Cristo = Nicia del XII secolo e la sconfitta di Mamai = Nicia alla fine del XIV secolo.

13.2. LA TESTIMONIANZA DI TUCIDIDE.

Tucidide parla della sconfitta degli Ateniesi in modo più completo di Plutarco.

“Demostene (Ateniese - Aut.) decise di catturare il muro trasversale con l'aiuto di macchine d'assedio. Tuttavia, le macchine, quando le portò al muro, furono bruciate dai difensori delle mura ..... Questo attacco notturno degli Ateniesi era del tutto inaspettato per i Siracusani .... Ma i Beoti furono i primi a resistere agli Ateniesi e, attaccandoli, li misero in fuga …

Fu quello l’inizio di un progressivo sbandamento delle schiere ateniesi, mentre gli ostacoli per risolvere quella critica fase si moltiplicavano: e nemmeno mi riuscì facile, con un’inchiesta tra i combattenti delle due parti, apprendere in ogni dettaglio come si svilupparono i singoli episodi di quella giornata. Di scontri avvenuti alla luce del giorno si possono ottenere particolari più rigorosi, benché neppure di questi i partecipanti possano acquisire una conoscenza scrupolosa e completa: ciascuno arriva a malapena a formarsi un concetto di quanto accade intorno alla sua persona. Ma in una battaglia notturna, l’unica che sia intervenuta tra due eserciti potenti, almeno nel corso di questa guerra, come si potrebbe fare un po’ di luce sulle varie circostanze? Ora, splendeva quella notte un chiaro di luna: ma, come sempre al bagliore lunare, la vista giungeva forse a discernere avanti a sé una figura. Amica o ostile? Infida la percezione degli elementi decisivi per riconoscersi. E le schiere fitte di opliti manovravano attorno a uno spazio esiguo. Sul fronte ateniese, un’ala subiva ben presto il dominio avversario, altri, nell’ardore del primo impeto, avanzavano imbattuti. Ampi settori dell’armata ateniese o avevano raggiunto in quella la cima delle Epipole, o erano ancora intenti alla salita, sicché ignoravano quale fosse la loro immediata posizione tattica. Già a partire dal cedimento della prima linea, imperava nei reparti un generale sconcerto e tra il crescere delle grida riusciva arduo distinguere le istruzioni. I Siracusani con gli alleati, sentendo prossima la vittoria, si incitavano tra loro con urla altissime, poiché di notte è impensabile di far passare i comandi con mezzo diverso: e intanto respingevano gli aggressori. Gli Ateniesi cercavano il contatto tra loro commilitoni e prendevano per nemico tutto ciò che dal fronte opposto muoveva alla loro parte, fosse pure un gruppo di compagni di quelli già in fuga. Non esisteva diverso ripiego per riconoscersi, quindi ricorrevano sempre più di frequente alla parola d’ordine. In questa febbrile domanda si coprivano l’un l’altro con le proprie voci: e oltre a nascerne una confusione indescrivibile si porgeva al nemico l’opportunità di apprendere la parola d’ordine. La parola dei Siracusani, invece, risultava ignota, poiché per costoro che incalzavano compatti ormai padroni del campo, riconoscersi era più comodo. Sicché gli Ateniesi, anche affrontando un drappello nemico su cui erano in vantaggio numerico, lo lasciavano passare constatando che sapeva il segnale convenuto: se invece erano loro a non fornire la risposta giusta, venivano annientati. Causa principale di disfatta, in buona parte, fu il canto del peana: suonando quasi identico da un lato e dall’altro seminava il dubbio. Ogni volta che gli Argivi i Corciresi e gli alleati dori di Atene lo innalzavano, correva un gelo tra le schiere ateniesi: e pari effetto quando lo intonava il nemico. Tanto che alla fine, appiccata la prima scintilla dello scompiglio, in molte divisioni dell’esercito le colonne urtarono tra loro e non si limitò il compagno a incutere terrore al compagno, il cittadino al cittadino, ma brandendo le armi gli uni contro gli altri solo a fatica si scioglievano. Con i nemici alle costole, molti si precipitavano per le scarpate, sfracellandosi, poiché il sentiero che scendeva dalle Epipole era angusto …

E all’alba alla cavalleria siracusana bastò un carosello e una carica per distruggerli …

Per i Siracusani, se arrivavano a trionfare con la marina e l’armata terrestre sugli Ateniesi e i loro alleati, sarebbe riuscito splendido l’esito del duello agli occhi degli altri Greci: poiché avrebbero donato a parte delle genti greche la libertà, alle altre il sollievo da un tremendo incubo (i relitti della gloriosa potenza ateniese non avrebbero più potuto sostenere la pressione di una seconda ondata offensiva); E per il resto dell’umanità, e per le generazioni future il merito sarebbe toccato a Siracusa, con la corona di un’ammirazione perenne. Memorabile lotta: per i motivi esposti, e perché i Siracusani si preparavano a piegare non soltanto le forze ateniesi, ma quelle congiunte di numerosi altri paesi amici; non isolati, ma alla testa della propria lega, reggendo con Corinzi e Spartani le redini della guerra, schierando la propria città ai primi posti di combattimento e imprimendo al progresso della propria marina una spinta poderosa. Questo fu anche il più forte complesso di nazioni che si sia mai assiepato intorno a una sola città, a Siracusa: escluse, si capisce, le leghe che nel corso di questo conflitto s’erano strette a fianco d’Atene e, rispettivamente, di Sparta …

Infatti ecco l’elenco delle genti che in un campo o in quello avverso, contro o a difesa della Sicilia, si batterono sul terreno di Siracusa, chi invadendo il paese per prender parte a una conquista, chi accorrendo per dar man forte alla resistenza.” [924], p.330-332, 336.

Poi Tucidide elenca in dettaglio i popoli che parteciparono alla battaglia di Sicilia. L'elenco occupa due pagine intere [924], pp.336-338.

Tucidide riporta i due grandi discorsi finali di Nicia e di Gilippo [924], pp. 339-342, 347-348. Sono gli ultimi discorsi dei comandanti davanti ai loro soldati nella battaglia di Sicilia. Poi viene l'episodio finale, il più sanguinoso, della battaglia.

“Con questo schieramento, appena giunsero al guado del fiume Anapo, vi trovarono appostato in attesa un reparto di Siracusani e alleati. Entrati in contatto, gli Ateniesi lo spazzarono via e liberarono il passaggio. Poterono così proseguire oltre il fiume: ma i Siracusani con la cavalleria li molestavano, aggirandoli sul fianco, mentre con la fanteria leggera li tempestavano di proiettili …

Il mattino dopo gli Ateniesi fecero per avanzare: ma la cavalleria siracusana e alleata, con il rinforzo dei tiratori di giavellotto densi nugoli appostati sui due fianchi dell’armata in movimento, ne ostacolavano la marcia con getti di dardi e caroselli volanti …

Cercarono di forzare di slancio il passaggio che menava al colle, sbarrato da un muro. Ma urtarono, proprio davanti a sè, contro l’armata terrestre siracusana, tutta in ordine a difesa della barriera e schierata su una profondità di numerose file: il varco infatti si presentava angusto. Gli Ateniesi scattarono all’assalto tentando di scalare il muro, ma presi di mira da fitte schiere di tiratori appostati sul ciglio della collina, il cui pendio precipitava a picco (da quella postazione elevata il bersaglio era più facile da cogliere), delusi dal tentativo fallito di varcare la muraglia, si ritirarono per riprendere fiato. Principiava frattanto un brontolio di tuoni, con qualche scroscio di pioggia: come è normale in quella stagione estiva così avanzata, già declinante all’autunno. Ma ne nacque negli Ateniesi un eccessivo sgomento e si rammaricavano che anche gli eventi della natura cospirassero per annientarli …

Dopo questa scaramuccia, con l’esercito ormai riunito, gli Ateniesi si ritirarono piuttosto verso la pianura e lì stabilirono di bivaccare per quella notte …

Quella notte Nicia e Demostene, davanti alle sofferenze dell’esercito, sfinito dalla scarsità di cibo che da tempo s’aggravava rapidamente, dissanguato dagli assalti nemici che s’erano susseguiti a ritmo incalzante ponendo reparti interi fuori combattimento per le ferite, presero la decisione di accendere il maggior numero di fuochi e di ritirare l’armata …

Così alla luce di molti fuochi si spostavano nella notte. E un brivido scosse e scompigliò le schiere: fenomeno frequente in tutti gli eserciti, specie in quelli numerosi, quest’improvviso fremere di terrore, soprattutto avanzando nella notte, circondati da terre ostili, con la vivida sensazione di un nemico che incalza a due passi (allora perché ebbero l'idea suicida di accendere molti fuochi e rivelare la loro posizione? - Aut.) ...

Per tutto il giorno la difesa degli Ateniesi e dei loro alleati continuò da tutte le parti ...

Essi (i Siracusani - Aut.) attaccarono gli Ateniesi e, dopo averli circondati, sscagliarono saette contro di loro da tutte le parti fino al calar della notte ...

Appena fu l’alba, Nicia scosse l’esercito: ma i Siracusani furono pronti a soffocarli con la medesima tattica, coprendoli di frecce e giavellotti, con tiro incrociato. Gli Ateniesi accelerarono la corsa verso il fiume Assinaro: da una parte, perché ritenevano che, inchiodati in un cerchio dalle folate aggressive di numerosa cavalleria, e da una folla di altri combattenti, avrebbero forse trovato un po’ di tregua riuscendo a passare il fiume; d’altro canto le sofferenze e il bisogno di lenire la sete s’erano acuiti atrocemente. Appena arrivarono all’acqua vi si gettarono rompendo ormai ogni schieramento: ma l’impazienza, diffusa in tutti, di passar primi e la pressione nemica alle spalle inasprirono di attimo in attimo la fatica del guado. Costretti a penetrare alla rinfusa nella corrente si intralciavano a vicenda perfino calpestandosi: ci fu chi s’abbatté di schianto sul proprio giavellotto, o sulla lama delle altre armi, restando ucciso sul colpo; molti altri, imbrogliati dall’armatura scomparvero nei gorghi. Sull’opposta riva del fiume (scoscesa a picco) i Siracusani appostati in alto bersagliavano gli Ateniesi, intenti i più a bere avidamente e incapaci di districarsi l’uno dall’altro nel letto incassato dell’Assinaro. Poi i Peloponnesi, calati dall’argine si diedero a sgozzare tutti quelli che si agitavano nel fiume. In breve l’acqua s’intorbidò e si corruppe, ma non venne meno la frenesia di berne, e più d’uno impugnò le armi contro un compagno, per raggiungere un sorso di quell’acqua dal sapore di fango, ed insieme di sangue …

Infine crebbero nel fiume i cadaveri ammucchiati l’uno sull’altro. L’annientamento dell’armata proseguiva, ora lungo il fiume, ora per le cariche di cavalleria, pronte a stroncare ogni tentativo di fuga …

Il numero di uomini presi come prigionieri di stato non risultò eccessivo: elevato invece quello dei militari fatti sparire abusivamente, ad opera di privati …

Non poche furono le vittime: poiché questo fu un massacro sanguinoso, più feroce di qualunque altro accaduto in tutto l’arco del conflitto siciliano.” [924], pp. 348-351.

Così si concluse la battaglia di Sicilia dei popoli del presunto V secolo a.C. Atene e i suoi alleati furono sconfitti. Migliaia di persone morirono sul campo di battaglia.

Ecco cosa riassume Tucidide: “Fu l'evento militare più importante di tutte le imprese elleniche, non solo durante la guerra, ma, come mi sembra, in generale mai avvenuto durante TUTTA la storia ellenica e l'evento più glorioso per i vincitori e sfortunato per i vinti. Infatti, gli Ateniesi furono ovunque completamente sconfitti e il loro esercito di terra e la loro marina subirono le perdite più pesanti, si può dire, fino all'ultimo uomo. Solo alcune delle numerose truppe che avevano partecipato alla campagna riuscirono a fuggire e a tornare a casa. Così si concluse la campagna di Sicilia”. [924], p.352.

13.3. CONFRONTO TRA LA VERSIONE "ANTICA" GRECA, QUELLA RUSSA E QUELLA BIBLICA.

Combinando i resoconti di Tucidide e Plutarco, si ottiene il seguente quadro.

- La battaglia principale della guerra di Sicilia è descritta come molto brutale e spietata. Morirono molti guerrieri. Numerosi popoli, da entrambe le parti, parteciparono alla battaglia. Le truppe professioniste dell'aggressore che attaccarono la Sicilia subirono una cocente sconfitta per mano delle milizie popolari. Tutto ciò corrisponde perfettamente al quadro della battaglia di Kulikovo, che fu religiosa e quindi coinvolse molti popoli.

- C'è una corrispondenza con la descrizione biblica della battaglia di Kulikovo sotto il nome della “battaglia di Gedeone con i Madianiti”, vedi il nostro libro “La Roma dei Re nella regione tra i fiumi Oka e Volga”, capitolo 7. Ma innanzitutto consideriamo l'essenza della storia che ci viene raccontata da Tucidide e Plutarco. A prima vista non troviamo nulla di speciale nella descrizione del sanguinoso massacro. Tuttavia, una rilettura più attenta del materiale solleva domande perplesse. Ad esempio, queste.

A giudicare dalla descrizione, gli Ateniesi persero la battaglia perché:

- “la luna splendeva luminosa”.

- “i loro scudi luccicavano, riflettendo la luce della luna”.

- “la peana rimbombava forte, causando il panico tra gli Ateniesi”.

Questo è tutto! Eppure sembra un po' strano. Certo, non si può negare che una cosa del genere sia potuta accadere, e che un esercito abbia perso contro un altro a causa del “luccichio degli scudi” e del “canto forte”. Tuttavia, abbiamo già capito che stiamo parlando della battaglia di Kulikovo. Pertanto, è molto naturale rivolgersi ad essa. E allora tutto va al suo posto. A quanto pare, anche in questo caso stiamo parlando del canto forte dei cannoni, che ha disperso l'esercito del Khan Mamai. E questa corrispondenza è particolarmente chiara se la si confronta con la storia biblica del condottiero Gedeone. Infatti.

- In entrambe le versioni la battaglia si svolge di notte. Gli Israeliti, guidati da Gedeone, attaccano il campo di Madian di notte.

- Entrambe le versioni sottolineano la “luce scintillante riflessa negli scudi” e il “forte suono della peana”. Inoltre, viene specificamente sottolineato che gli Ateniesi accesero molti fuochi di notte, anche se speravano di sgattaiolare via dal nemico che si trovava nelle loro immediate vicinanze. Una comprensione letterale di questa trama è, ovviamente, ridicola. Se si è deboli e si vuole fuggire inosservati sotto la copertura della notte, perché accendere dei fuochi, per di più in più punti? Dopo tutto, i nemici noteranno immediatamente il movimento e si precipiteranno all'inseguimento.

Il racconto biblico nel Libro dei Giudici dell'Antico Testamento dice che Gedeone diede a tutti i soldati delle brocche con delle fiaccole all'interno e, mentre si avvicinavano al nemico, i soldati ruppero le anfore con un forte rumore. Le fiaccole lampeggiarono con una luce intensa e i Madianiti = Mamaiti furono sconfitti. Come abbiamo già detto in precedenza, abbiamo davanti a noi una descrizione letteraria dello sparo dei cannoni, del rombo dei colpi, dello scintillio delle fiamme che fuoriescono dalle “brocche” dei mortai. In linea di massima, Plutarco e Tucidide ci raccontano la stessa cosa. È vero, più vagamente e chiaramente cercando di “minimizzare il pathos”, parlando in modo profondo della “luce della luna”, dello “scintillio degli scudi”, dell'“accensione di molti fuochi”, ecc. Niente di speciale, per così dire. Si dice che i soldati ateniesi ben addestrati, tremavano dallo spavento per i forti rumori e i lampi della luce lunare che brillavano in faccia e si riflettevano sugli scudi metallici del nemico. Niente di grave. I nervi, dicono, erano venuti meno.

- Parliamo del temibile “canto della peana”. Ci viene assicurato che il suono incalzante di un canto di guerra o di un inno scosse a tal punto gli incalliti combattenti ateniesi da far scoppiare il panico tra le loro fila. Si potrebbe pensare che non avessero mai sentito inni e canti nella loro carriera professionale! A nostro avviso, la questione è ben diversa. In questo caso la parola PEANA è probabilmente una leggera distorsione del nome PAN. Ovvero, il nome del dio PAN. Come già sappiamo, questo è il nome con cui venivano chiamati i CANNONI. Per cui, il CANTO DELLA PEANA è molto probabilmente il CANTO DI PAN, o meglio il RUMORE DI PAN, il ruggito delle batterie di cannoni sul campo di battaglia. Ora diventa chiaro cosa ha scaturito il PANICO. Dal fatto che i guerrieri di Mamai hanno incontrato per la prima volta un'arma così terribile. E la questione non era solo il rombo e i “lampi di luce”. Era che le nuvole delle cartucce roventi dei mortai stavano falciando le file degli Ateniesi di Mamai. Naturalmente, la gente iniziò a disperdersi. Non a caso, Tucidide aggiunge che all'improvviso si udirono dei tuoni e gli Ateniesi pensarono che fosse come se gli dèi stessi fossero entrati in battaglia dalla parte del nemico.

- Poi, vale la pena prestare attenzione a un dettaglio piccolo ma molto interessante. Che, come si scoprirà in seguito, non è affatto piccolo. Tucidide sottolinea costantemente che nell'ultima battaglia i nemici in generale non si sono nemmeno avvicinati agli sfortunati Ateniesi. I Siracusani e i loro alleati stavano attaccando gli Ateniesi da lontano. Presumibilmente con semplici frecce e dardi. Tuttavia, ora ci rendiamo conto che sparavano palle di cannone e pallettoni. È chiaro che in questo caso non c'era bisogno di avvicinarsi agli Ateniesi. Li colpirono da lontano, impedendo agli Ateniesi di impegnarsi in un combattimento ravvicinato, in cui avrebbero potuto usare la loro abilità con le armi da taglio.

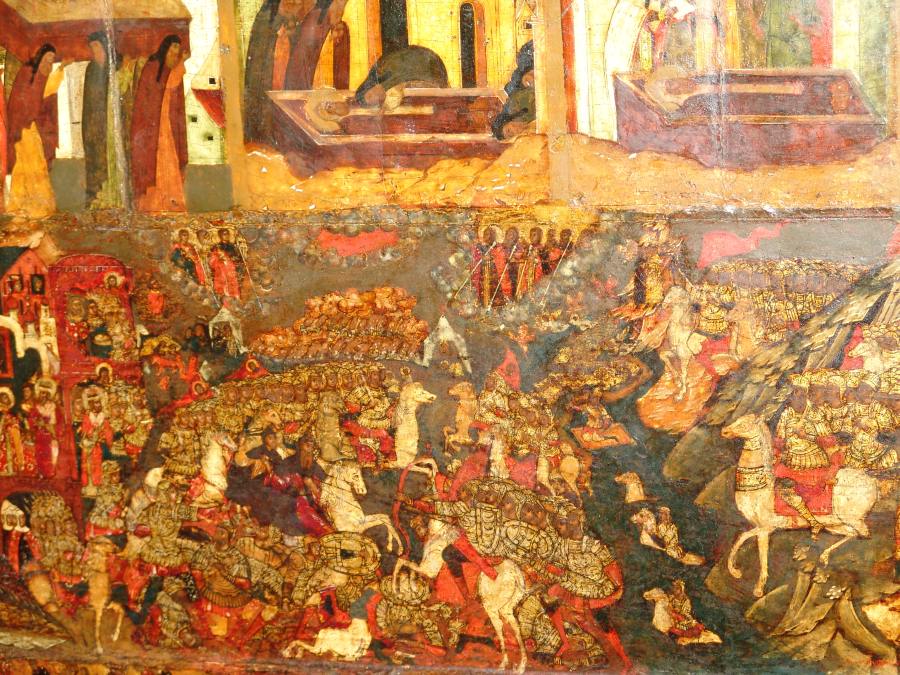

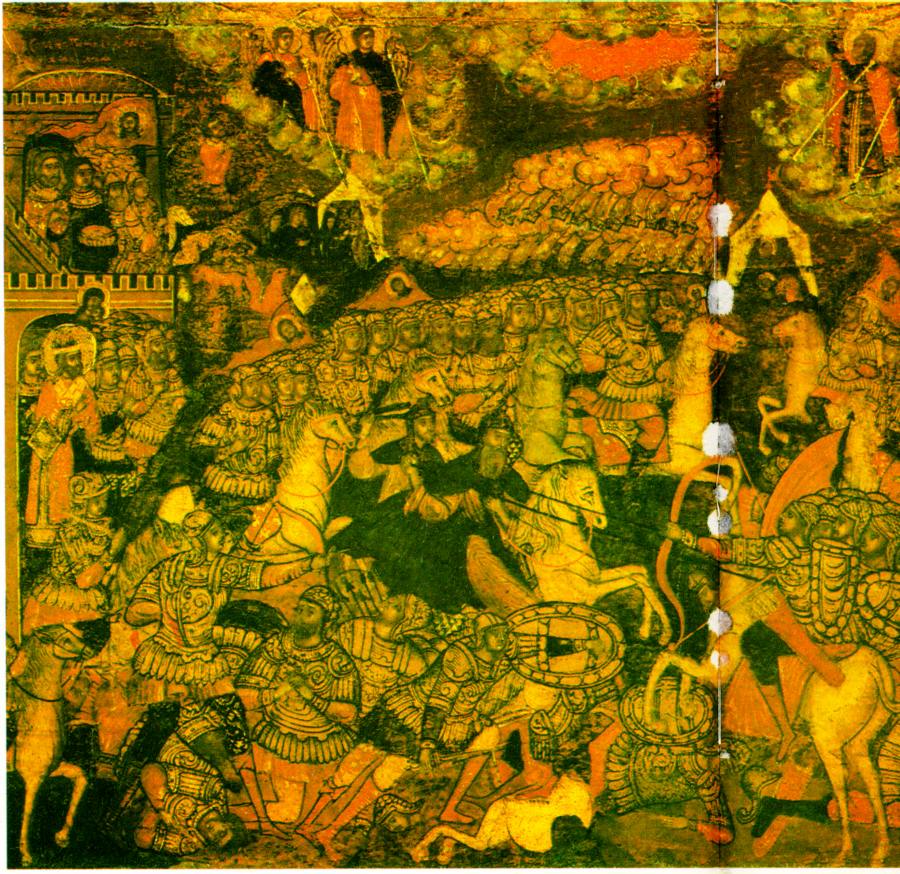

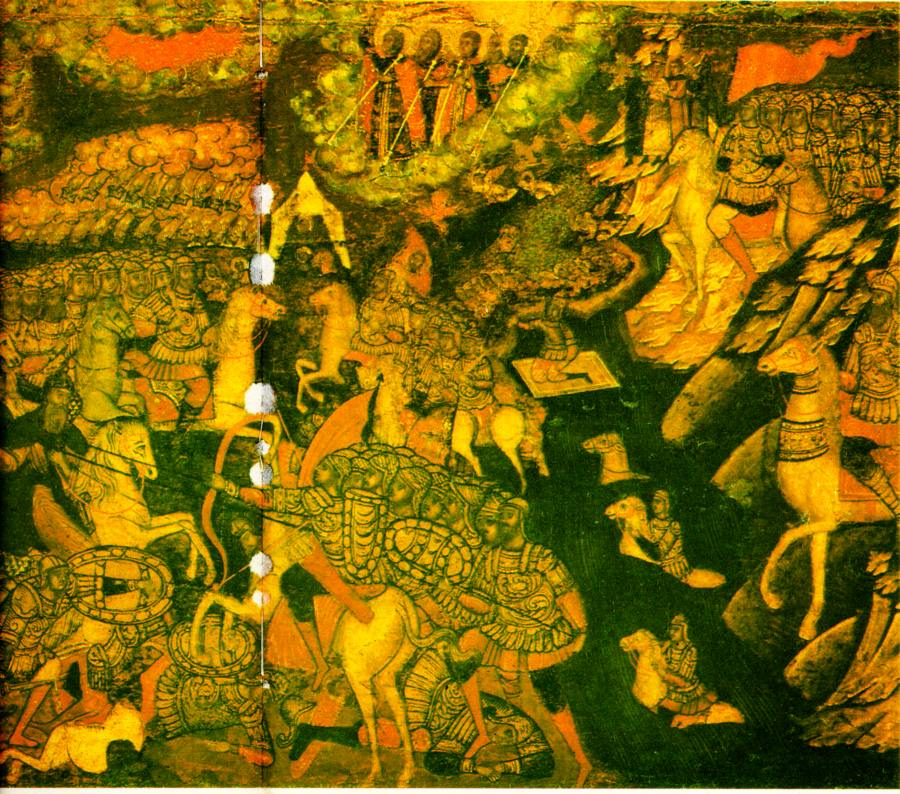

- Plutarco e Tucidide danno particolare risalto all'episodio finale della battaglia, quando gli Ateniesi furono spinti in un fiume poco profondo, quasi prosciugato, e lì uccisi in massa, accumulando montagne di cadaveri. Ma questo è un episodio ben noto della battaglia di Kulikovo, quando i soldati combatterono direttamente nelle acque del fiume Yauza, piuttosto poco profondo. Ad esempio, una famosa icona russa che raffigura la battaglia di Kulikovo mostra il fiume Yauza, in cui i soldati nuotano e combattono, Fig.3.32. Due frammenti separati dell'icona sono mostrati nelle Fig.3.33 e Fig.3.34. Il fiume Yauza o il fiume moscovita Naprudnaya, chiamato Nepryadva nelle cronache russe successive, può essere visto particolarmente bene nella Fig.3.34. Per ulteriori informazioni su questa importante icona dedicata al Venerabile Sergio di Radonez, vedere “La nuova cronologia della Rus'”, cap. 6.

A proposito, il nome “antico” del fiume Assinaro probabilmente significava qualcosa come il fiume ASSIRO. Cioè, il fiume russo, ASS-RONA. Per quanto riguarda il nome ASSIRIA, si veda il libro “La Rus' biblica”.

Ricordiamo che a Mosca prima c'erano molti fiumi, stagni e paludi, vedi. "Nuova cronologia della Rus'", cap. 6. È curioso che una circostanza simile la noti anche Tucidide, parlando dei luoghi in cui si svolse la battaglia di Sicilia. Qui, ad esempio, riporta: “Gli Ateniesi prima dell'alba scesero dall'Epipole alla pianura. Passarono poi attraverso la PALUDE per mezzo di assi e larghe tavole poste in quei luoghi dove il terreno era argilloso e più denso...” [924], p.308.

A proposito, è possibile che il nome SIRACUSA includa la combinazione di parole Fiume-Yauza.

14. IL TRADIMENTO DEGLI “ANTICHI” CAMARINESI NELLA GRECIA “ANTICA” E IL TRADIMENTO DEL PRINCIPE OLEG DI RYAZAN.

Come abbiamo già discusso nel Capitolo 1, nella storia della battaglia di Kulikovo conosciamo il grave fatto del tradimento del principe Oleg di Ryazan nei confronti del principe Dmitrij Donskoy.

Ricordiamo che Oleg di Ryazan non si presentò sul campo della battaglia di Kulikovo. Non sostenne nessuna delle due parti. Rimase prudentemente lontano, osservando da lontano e aspettando di vedere chi avrebbe vinto. “E' rimasto neutrale”. Tra l'altro, il principe Jagiello non si presentò dal Khan Mamai. Come abbiamo già notato, nel giorno della battaglia Jagiello si sedette tranquillamente a 30-40 verste dal campo di battaglia, vedi capitolo 1. Poi, dopo la vittoria di Donskoy, il principe Oleg "manifestò subito una sincera amicizia" con il vincitore.

Tucidide racconta un episodio di un tradimento simile nella storia della guerra di Sicilia. In questo caso i traditori si rivelarono essere i “Camarinesi”. Ecco la narrazione di Tucidide.

“I Camarinesi si erano venuti a trovare in questo stato d’animo. Gli Ateniesi riscuotevano le loro simpatie, con la riserva che si sospettava in loro il progetto di assoggettare la Sicilia. Gli urti con Siracusa, come paese di confine, erano affare quotidiano. Ma, allarmati non meno dalla possibilità che i Siracusani, stabiliti così vicini, potessero uscire dall’avventura anche privi del loro sostegno, avevano prima contribuito allo sforzo siracusano con l’invio di quello scarso contingente di cavalleria; ma per il futuro si decise, da una parte, di appoggiare (non vistosamente) piuttosto Siracusa, ma con risorse militari ridotte all’essenziale, dall’altra, come misura immediata per non urtare la suscettibilità degli Ateniesi (tanto più che erano riusciti vittoriosi dal primo duello) parve opportuno rispondere formalmente, in termini identici ai due belligeranti. Presa questa risoluzione, si formulò il seguente comunicato: poiché si trovavano in conflitto due potenze legate l’una e l’altra a Camarina da trattati d’alleanza, il rispetto ai giuramenti esigeva che per il momento si restasse neutrali.” [924], p.301.

Inoltre, risulta che "nella stessa Siracusa c'era un partito che voleva consegnare la città agli Ateniesi, il quale, rivolgendosi tramite messaggeri a Nicia, non gli consigliava di togliere l'assedio" [924], p.332-333.

La corrispondenza tra la battaglia di Kulikovo e quella di Sicilia è dunque confermata anche da episodi secondari.

15. UN ALTRO RIFLESSO DELLA BATTAGLIA DI KULIKOVO NELL'“ANTICHITÀ”. SI TRATTA DELLA GUERRA DECELEICA.

Come abbiamo mostrato nel libro "Nuova cronologia della Rus'", cap. 6, la battaglia di Kulikovo è stata riportata negli annali russi due volte. La prima volta, come battaglia del 1380 sul campo di Kulikovo. La seconda volta, come cattura di Mosca due anni dopo, cioè nel 1382, da parte del khan Tokhtamysh, cioè Dmitrij Donskoy. Sorge spontanea una domanda: non troveremo nella storia della Grecia “antica” il secondo duplicato della battaglia di Kulikovo “nelle vicinanze” della guerra di Sicilia? Dovrebbe essere così, se gli annali della Grecia "antica" sono stati creati nelle province europee occidentali della Rus' dell'Orda dell'epoca del XIV-XVI secolo. L'errata “biforcazione” - sulla carta - della battaglia di Kulikovo nelle cronache russe dell'epoca, potrebbe aver generato una biforcazione nei riflessi della battaglia di Kulikovo degli “antichi” greci. La risposta alla domanda da noi posta risulta essere positiva. Sì, il secondo duplicato “antico”, situato accanto alla battaglia di Sicilia, è realmente presente.

Si tratta della guerra deceleica, presumibilmente della fine del 413 a.C.. Si ritiene che abbia avuto luogo subito dopo la battaglia di Sicilia [258], p.320-321. È trattata dai “classici” in modo molto meno dettagliato rispetto alla guerra di Sicilia ed è considerata una “guerra minore”. La città di Decelea è descritta come situata non lontano da Atene. Decelea fu catturata dagli Spartani non appena Sparta vide Atene sconfitta in Sicilia.

Gli Spartani decisero di “riprendere le ostilità su larga scala contro Atene e, in particolare, di occupare Decelea” ... La posizione geografica di Decelea era molto favorevole, in quanto dominava sulla strada per Oropo”. [258], p.320.

Tucidide riporta quanto segue.

“Iniziava appena la successiva primavera, nei primissimi giorni, quando gli Spartani con gli alleati irruppero nell’Attica. Li guidava Agide, figlio di Archidamo, re di Sparta. Anzitutto spianarono la campagna attica e le sue vicinanze, poi si diedero a fortificare Decelea distribuendosi il lavoro città per città. Decelea dista dalla cinta urbana di Atene centoventi stadi circa: tratto se non identico, di poco maggiore a quello che la separa dai confini della Beozia. La piazzaforte, cui giungeva la vista fino da Atene, sorgeva con l’intento strategico di danneggiare la pianura e trafiggere i nodi vitali del paese.” [924], p.318.

Il nome stesso di Decelea, come città situata in una pianura, allude al campo di Kulikovo. Sebbene non sia giunta a noi alcuna descrizione dettagliata delle ostilità sotto le mura di Decelea, il fatto stesso che questa guerra sia strettamente “legata” alla battaglia di Sicilia, nel tempo nello spazio indica un altro possibile duplicato della battaglia di Kulikovo.

"Considerando le enormi perdite degli Ateniesi in Sicilia, il colpo sferrato da parte loro da DECELEA avrebbe potuto rovinare definitivamente l'intera economia del Paese." [258], p.321.

Non ci soffermeremo oltre sulla guerra deceleica, limitandoci a quanto detto.

Qui finisce la guerra del Peloponneso. Atene è sconfitta. “Così, dopo 27 anni di intensa lotta, la democrazia schiavista ateniese fu schiacciata e l’Arché distrutta. In tutta l'Ellade trionfò l'oligarchia reazionaria” [258], p. 343.

Con queste parole i commentatori moderni riassumono la guerra. Ora capiamo che in realtà si tratta dei risultati della battaglia di Kulikovo. I sostenitori del cristianesimo reale ed ereditario guidati da Mamai = Golia vengono sconfitti. Il potere in tutto l'Impero si concentra nelle mani di Dmitrij Donskoy = Costantino il Grande = Davide, che fa del cristianesimo apostolico la religione di Stato.

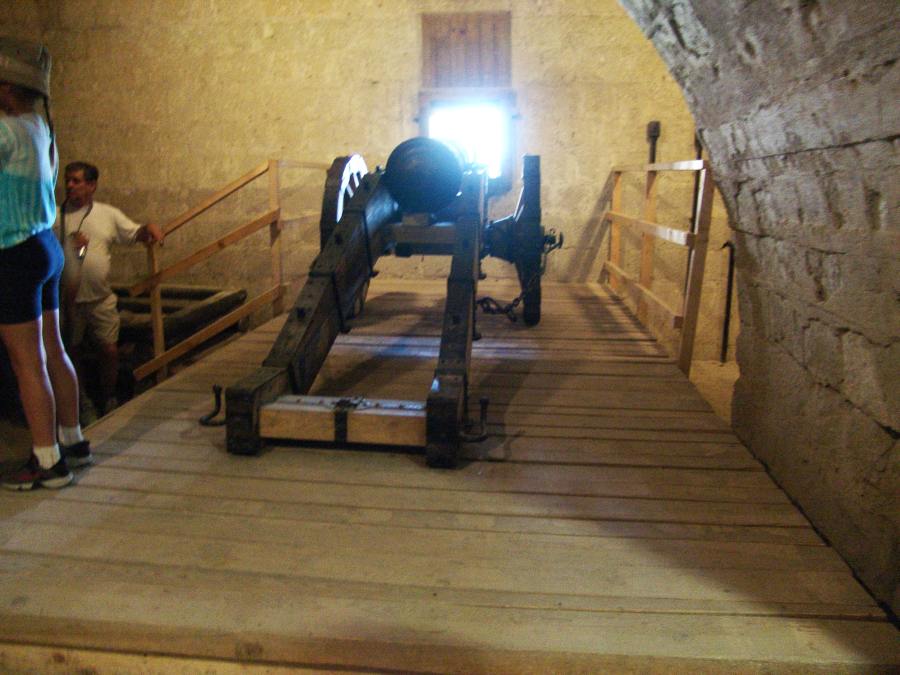

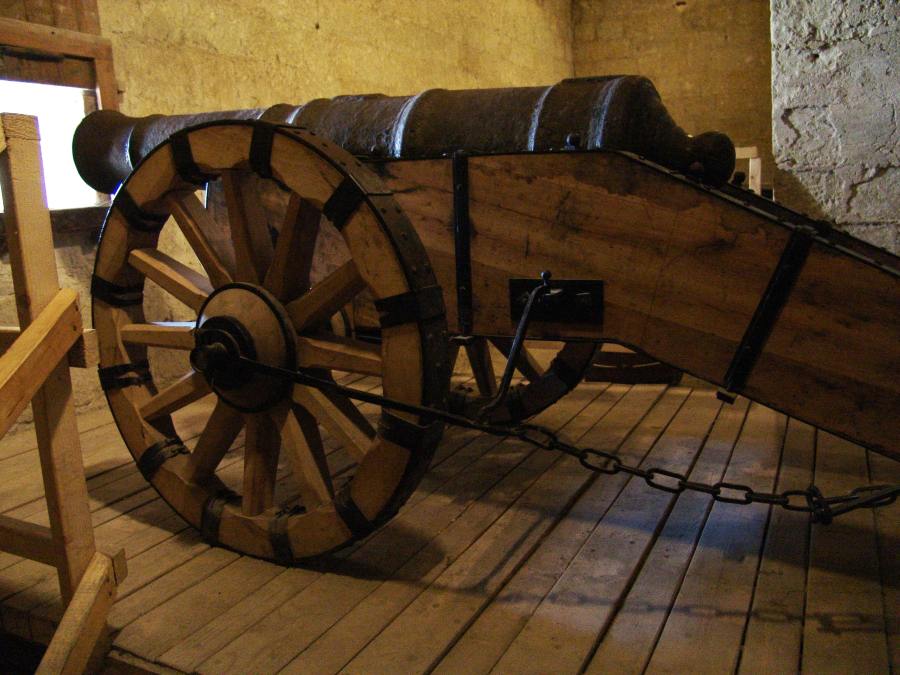

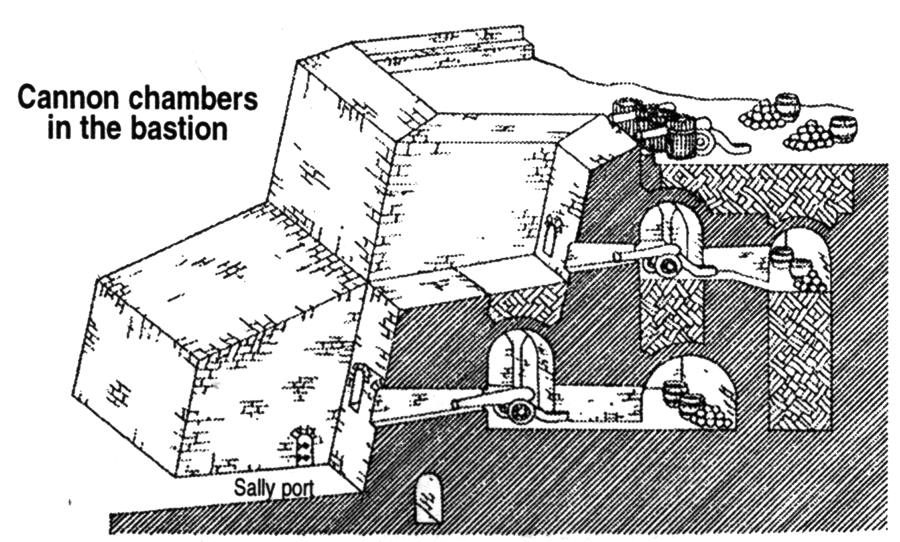

Per concludere, mostriamo alcuni altri cannoni leggeri e medi dell'Orda, oggi conservati nella fortezza-museo della città ungherese di Eger. Vedi fig.3.35, fig.3.36-37, fig.3.38, fig.3.39, fig.3.40, fig.3.41, fig.3.42, fig.3.43, fig.3.44, fig.3.45.

Un'idea dei cannoni dell'Orda di grosso calibro è data dal famoso mortaio chiamato “Cannone dello Zar”, esposto al Cremlino di Mosca.

Perché chiamiamo i cannoni presentati in queste foto, dell'Orda? Perché oggi sono considerati europei occidentali, in particolare italiani, tedeschi, ungheresi, ecc. Nel senso che, diciamo, appartenevano a eserciti non legati in alcun modo alla Rus'. La risposta è la seguente. Se questi cannoni risalgono davvero al XVI - inizio XVII secolo, in quell'epoca non esistevano eserciti, ad eccezione di quelli dell'Orda e degli Ottomani-Atamani. Perché esisteva un unico Grande Impero Mongolo. E tutto ciò che ne faceva parte doveva naturalmente essere chiamato dell'Orda o "mongolo". Apparteneva allo Zar-Khan dell'Impero. Anche l'artiglieria dell'Orda era dell'Orda. Tra l'altro, le iscrizioni sui cannoni del XV-XVII secolo potevano benissimo essere fatte non solo in slavo o in “scrittura araba”, ma anche, ad esempio, in latino, in tedesco, perché alla fine del XVI secolo cominciarono ad emergere il latino e le altre lingue dell'Europa occidentale, sulla base della lingua slava.

Se i cannoni del museo della città di Eger fossero stati effettivamente realizzati più tardi, nel XVII-XVIII secolo, allora, ovviamente, dovrebbero già essere chiamati ungheresi, italiani, tedeschi, ecc. perché a quel tempo le province ribelli dell'Impero si staccarono da esso e divennero indipendenti. Durante la scissione dell'Impero Mongolo, l'armamento presente sui territori delle aree separate, molto probabilmente non ebbe sempre il tempo di essere portato nella metropoli, cioè nella Rus'. Molto fu lasciato sul posto, abbandonato sul campo. In particolare, anche l'artiglieria passò nelle mani dei ribelli e iniziò subito a essere utilizzata per le guerre intestine nei brulicanti territori dell'Europa occidentale. In seguito, essi avviarono una propria produzione di cannoni.

Tuttavia, per quanto riguarda i cannoni di Eger, ci viene assicurato che furono realizzati non più tardi dell'inizio del XVII secolo. Perché, come dicono le cronache locali, parteciparono alle battaglie del 1552 e del 1596 [1259:1], pp.24-25. In quell'occasione, alcuni di essi furono installati all'interno della fortezza, Fig.3.45. Quindi, ripetiamo, tutti questi cannoni erano dell'Orda o ottomani-atamani. Semplicemente perché all'epoca non ce n'erano altri. I conflitti della seconda metà del XVI secolo si trasformarono gradualmente in guerre intestine nel Grande Impero. I viceré più audaci dell'Orda “mongola” iniziarono a combattere sia tra di loro che con la metropoli.