Но, вернёмся к сумо, как чрезвычайно примечательному и яркому примеру.

Что мы знаем сегодня об этом интересном виде единоборств.

Пучок-коса на темени – Тёмагэ- –

непременный атрибут самурая - рикиси,

пришедший из далёкого прошлого.

Считается, что в чубе (косе)

скрыта сила воина,

и после того как коса отрезана,

воин перестаёт быть рикиси – силачём

Сумо попало на острова, по наиболее сегодня вероятной версии, из Китая и Монголии. Его принесли некие кочевые племена в доисторический период. С сумо неразрывно связана история Японии как государства. Родоночальник сумо - бог Номиносукун. Согласно легендам, в поединке сумо определился первый император Японии. Кстати, до сих пор великим чемпионам сумо оказываются почести как членам императорской фамилии. Данный вид борьбы не просто существовал в эпоху исчезнувшего народа, оставившего на территории архипелага памятники так называемой курганной культуры, но и был составной частью жизни высшей части общества. Глиняные скульптурки борцов найдены в раскопках курганов – мест захоронения знатных правителей древности вместе с самым важным, что у них было при жизни. Затем сумо было одной из трёх частей подготовки воинов, наряду с верховой ездой и стрельбой из лука. Именно поэтому меч до сих пор является непременным атрибутом парадной одежды борца и судьи, а победители турнира получают лук, стрелу и тетиву за первое, второе и третье места соответственно.

Сёгун – главный военный начальник лично присутствовал на турнирах сумо, оценивая подготовку самураев. Якобы около 1500 лет сумо не имело правил и приобрело их только в 17 веке. Считается, что 17, 18 и первая половина 19-го века – золотой период сумо. Оно процветает. Ведутся подробные статистические записи результатов турниров (бадзуки) и великих чемпионов Якодзун. Впечатляют габариты первых чемпионов, которые по современным меркам Европы, более чем внушительны, а для жителей Японии, тем более тех веков, это были просто гиганты. Неудивительно, что многие первые чемпионы были канонизированы как боги.

Но вот настаёт известный в истории Японии 1868 год – год реставрации Мэйдзи. В страну вторгаются просвещённые европейцы, уничтожается сословие профессиональных военных – самураев. И для сумо настают мрачные времена. Оккупанты-реформаторы требуют в законодательном порядке запретить сумо, как варварский пережиток феодализма [к4], стр 209. Только после долгих 17-летних раздумий в 1885 году император Мэйдзи решил сохранить сумо и разрешил провести показательный турнир. Склонись тогда решение императора в другую сторону, и мы, скорее всего, знали бы о сумо не больше, чем о русской борьбе «в схватку» или древнеегипетской на поясах. Вроде что-то когда-то было, но что конкретно - сказать трудно.

Практически лишённое своего основного носителя, а именно, профессиональных воинов, сумо становится достоянием простого народа. Неудивительно, что в этот период резко падает средний рост борцов. После сведений о двухметровых гигантах эпохи Эдо, довольно забавно узнавать, что после революции 1868 года до 1910 года в сумо не редкостью было выступление атлетов весом 52 кг и ростом менее 164 см. То есть - средних размеров коренного населения островов того времени.

Итак, подведя краткий итог, можно заключить, что сумо попало в Японию извне. Принёс его очень высокорослый народ европеоидного типа, который строил курганы для своих усопших правителей, любил верховую езду, стрельбу из лука и однолезвиевые мечи, носил практически поголовно усы, любил высокие чёрные шапки, носил на бритой голове длинный клок волос - оселедец (посмотрите внимательно на старинный рисунок) и любил бороться, делая броски, очень напоминающие изображения в древних египетских гробницах.

После победы в поединке выигравший воин благодарил крестообразным движением трёх богов (христианскую Троицу?). Потом этот народ-завоеватель то ли исчез, то ли растворился в местном населении, однако искусство сумо он оставил для своих потомков, как наследие своего пребывания в стране. Это искусство очень полюбилось якобы через 1500 лет большим людям – воинам самураям, которые додумались, наконец, придумать правила и свято хранили установившиеся традиции. После устранения класса самураев сумо становится всеобщим достоянием, и сегодня им могут заниматься все желающие, как видом спорта.

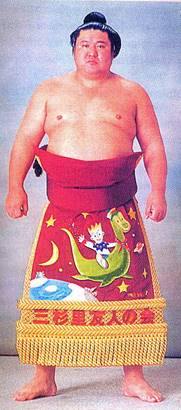

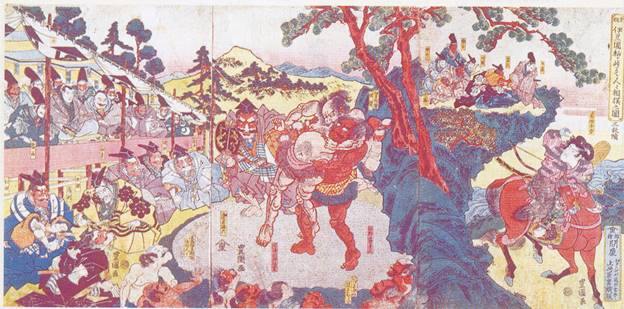

Мне могут возразить, что ведь на других рисунках рикиси 18-19 веков явно выглядят как нынешние японцы. И вообще они столь колоритны, что нельзя их спутать с европейцами. Однако, приведу только один пример. Посмотрите на эту старую фотографию, где изображён один из величайших борцов сумо всех времён, выигравший 32 турнира (рекорд, непревзойдённый до сих пор) Коки Тайхо. Рост 187 см, вес 150 кг. Как загадочно, японским духом, веет от сикона (боевого прозвища) Тайхо. Как по-японски выглядит этот богатырь, держащий в руке японский меч. Если бы это была не фотография, а, скажем, рисунок 18 или 19 века, под которым стояла бы только подпись – «Коки Тайхо – великий чемпион сумо», мы, наверное, так и остались бы в плену иллюзий, навеянных внешними атрибутами, не поверив, что перед нами - Коки Маркиянович Боришко сын русского (или, если угодно, украинского) офицера, бежавшего в Японию после поражения белой армии на Дальнем Востоке. Во всяком случае, он не менее «японистый» японец, чем персонажи этой старинной японской картины на шёлке середины 19-го века «Поединок сумо в замке Эдо в присутствии 13-ого сёгуна» [к4], стр. 202.

Мне могут возразить, что ведь на других рисунках рикиси 18-19 веков явно выглядят как нынешние японцы. И вообще они столь колоритны, что нельзя их спутать с европейцами. Однако, приведу только один пример. Посмотрите на эту старую фотографию, где изображён один из величайших борцов сумо всех времён, выигравший 32 турнира (рекорд, непревзойдённый до сих пор) Коки Тайхо. Рост 187 см, вес 150 кг. Как загадочно, японским духом, веет от сикона (боевого прозвища) Тайхо. Как по-японски выглядит этот богатырь, держащий в руке японский меч. Если бы это была не фотография, а, скажем, рисунок 18 или 19 века, под которым стояла бы только подпись – «Коки Тайхо – великий чемпион сумо», мы, наверное, так и остались бы в плену иллюзий, навеянных внешними атрибутами, не поверив, что перед нами - Коки Маркиянович Боришко сын русского (или, если угодно, украинского) офицера, бежавшего в Японию после поражения белой армии на Дальнем Востоке. Во всяком случае, он не менее «японистый» японец, чем персонажи этой старинной японской картины на шёлке середины 19-го века «Поединок сумо в замке Эдо в присутствии 13-ого сёгуна» [к4], стр. 202.

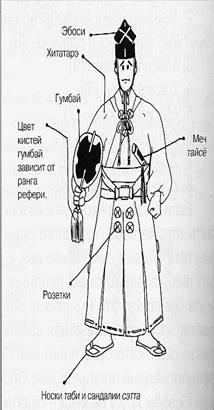

На рисунках, приведенных ниже, изображены представители военных кланов очень, казалось бы, сегодня разных народов. Единственное, что их должно объединять - это профессия. Но выясняется, что, кроме этого, они использовали одинаковые приёмы борьбы, любили похожее оружие и одежду, а также нередко говорили на одном языке. Обратите внимание на достаточно нетривиальную деталь одежды турецкого янычара – пояс, переходящий в фартук. Рядом изображён потомок его коллеги самурая из далёкой Японии в парадном кэсё-маваси, то есть тоже в фартуке-поясе. Здесь же -самурай, не снявший верхней одежды. Сегодня так выглядит судья. Сравните эти изображения. Не забывайте, что Япония не просто очень далека от Турции, но и несколько сот лет пребывала за «железным занавесом» и, считается, свято хранила и хранит исконные традиции.

|

|

|

|

| Самурай, полностью одетый в парадный костюм. Сегодня так выглядит судья сумо. Обратите внимание на то, что непременным атрибутом одежды, как и положено, является пояс с засунутым под него мечом - тайсё. Взято из [к4], стр. 42. |

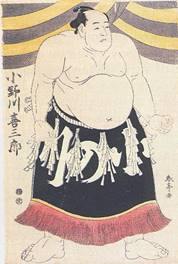

Янычар в парадном одеянии. Обратите внимание на достаточно нетривиальную деталь одежды турецкого янычара – пояс, переходящий в фартук. Взято из [к3], разворот 5.14. | Самурай (борец сумо), снявший верхнюю одежду и оставшийся в кэсё-маваси, то есть тоже в фартуке-поясе. Фартук рикиси очень напоминает фартук под верхней одеждой янычара (рисунок слева). | |

|

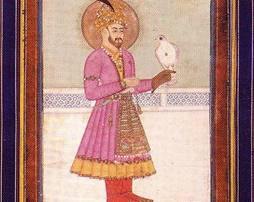

Слева. Захиреддин Мухамед Бабур. Потомок Тимура, отпрыск Чингис-хана. Великий воин средней Азии конца 15 - начала 16 века. Имеет пояс как элемент одежды. За пояс засунут нож. Обратите внимание, что пояс имеет фартук из того же материала. Автобиографию Бабура «Бабур-наме» часто сравнивают с «Записками» Юлия Цезаря. Завоевал северную Индию, Афганистан и Пакистан. Взято из [к2], стр. 21. |

||

|

|

|

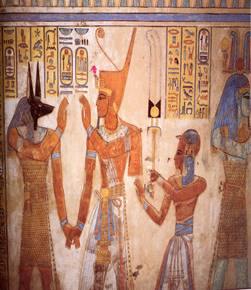

| Пояс-фартук сплошь и рядом встречается в египетских рисунках. Например, здесь в центре композиции изображён фараон Рамсес III. На нём не так много одежды, но пояс-фартук, очень похожий на уже обсуждавшиеся ранее, одет обязательно. Впрочем, так же как и на сопровождающем его принце Амон-хер-хепшефе. Кстати, у этого принца чудесная причёска, состоящая из длинного локона волос на бритой голове. Где-то мы уже это видели. Взято из: «Египет. История и цивилизация» издание Каирского музея (Египет) и «The British Library», Лондон, 2005 г. | Изображение не кого-нибудь, а самого Александра Македонского на стенах Луксорского храма. Александр Великий якобы лично повелел изобразить себя в таком виде. Стоит ли говорить, что этот бывалый и заслуженный воин имеет пояс-фартук, как и положено солдату-профессионалу. Взято из «Египетский альбом», Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко, «Римис», Москва, 2006 г. |

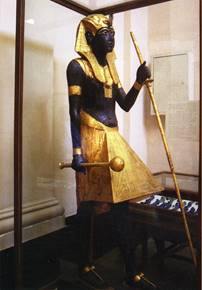

Охранник Тутанхамона (есть версия, что сам Тутанхамон) также имеет ярковыраженный фартук на поясе. Сегодня у учённых и экскурсоводов нет понимания того, зачем нужен такой странный атрибут одежды, в чём автор убедился лично, посетив эти гробницы и пообщавшись с работниками Долины Царей. Хотя эта деталь мучает многие умы. Мы видим устойчивую традицию в одежде ратного люда. Вероятно, это нечто сродни погонам в современной армии или гербам на щитах средневековых рыцарей. По рисунку на фартуке можно было понять, что за человек перед тобой, какого ранга и из какого рода. Как это было у японских самураев. Взято из: «Египет. История и цивилизация» издание Каирского музея (Египет) и «The British Library», Лондон, 2005 г. |

|

|

|

| Янычар в традиционной одежде. Картина Giovanni Brindesi начала 19 века. Обратите внимание на поразительную схожесть с одеждой самурая из следующей колонки. Тапочки, шаровары, запахивающееся кимоно… Взято из [к15] стр. 295. |

Старинная, традиционная форма ёбидаси – судьи-информатора по сумо. Однако, сугубо информатором ёбидаси стал в 18 веке. До этого он был и гёдзи – то есть основным судьёй. Этот самурай объявлял императору или сёгуну имена участников соревнований. Взято из [к4] стр. 50. |

Увеличенный фрагмент зрителей турнира по сумо из старинной гравюры, уже приводимой выше. Не напоминают ли Вам папахи этих зрителей папаху на голове янычара из левой колонки? Взято из [к4] стр. 56. |

Может быть, эти народы не такие уж и разные, как нас сегодня пытаются уверить историки?