CAPITOLO 2: IL FAMOSO E “ANTICO” PITAGORA È UN RIFLESSO DI ANDRONICO-CRISTO. ECCO ALTRI TRE VANGELI PERDUTI: I LIBRI DI GIAMBLICO DI CALCIDE, DIOGENE LA ERZIO E PORFIRIO.

21. LA DISCESA AGLI INFERI DI PITAGORA E LA DISCESA AGLI INFERI DI CRISTO.

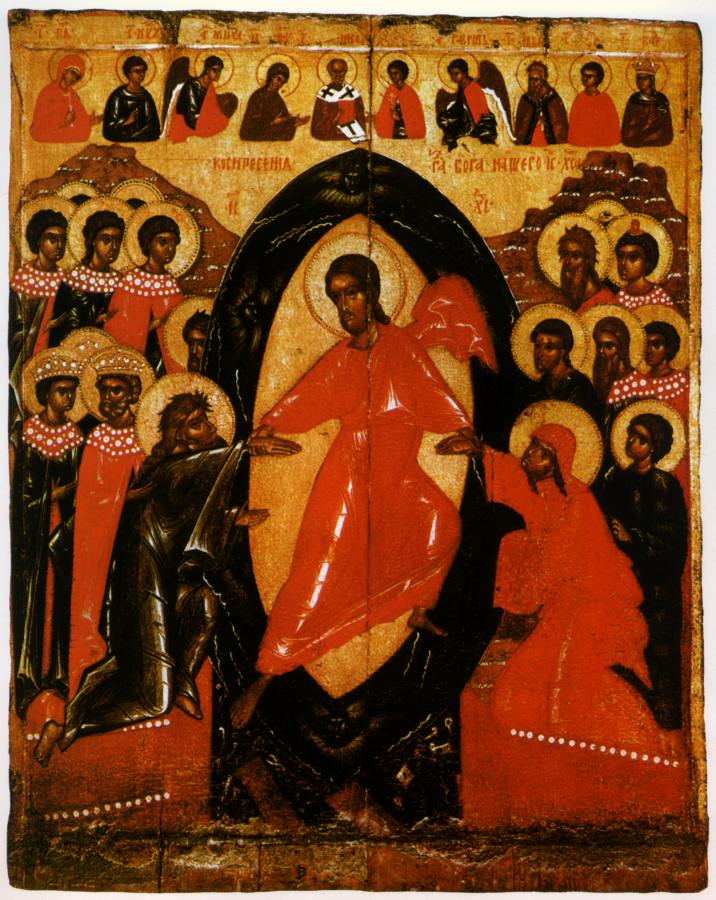

Come abbiamo già discusso nel capitolo 1, la nota trama cristiana della discesa di Gesù agli inferi, Fig. 2.16, Fig. 2.17, si riflette nel libro del “pagano” Flavio Filostrato. Egli descrive la discesa di Apollonio-Apollo in una tetra caverna.

Lo stesso viene riportato a proposito di Pitagora. Diogene di Laerte scrive: “In seguito, a Creta penetrò nell'antro del monte Ida insieme a Epimenide e in Egitto visitò i recessi dei santuari e apprese gli arcani della teologia. Rientrò quindi a Samo …” [249:0], p.332-333.

Qui si dice inequivocabilmente che Pitagora scese sotto terra, nella grotta del monte IDA. Cioè, scese nell'Ade. Abbiamo davanti a noi una buona corrispondenza con i racconti di Cristo.

E in un altro punto Diogene aggiunge: “… d'altra parte egli stesso ha scritto di «essere tornato tra gli uomini dall'Ade dopo duecentosette anni». Per questo gli erano fedeli e andavano da lui per i suoi insegnamenti Lucani, Peucezi, Messapi e Romani …

Ieronimo dice che Pitagora sarebbe disceso nell'Ade e avrebbe visto l'anima di Esiodo legata a una colonna di bronzo e urlante e quella di Omero appesa a un albero e circondata di serpenti, come punizione per ciò che entrambi avevano detto riguardo gli dèi; avrebbe anche visto puniti coloro che

erano restii a unirsi alle proprie mogli.” [249:0], p.336, 338.

Nel Pitagorista, Aristofonte scrive:

“Diceva che, disceso nella dimora di quei di laggiù,

li aveva visti tutti, uno per uno, e che si differenziavano davvero molto

i Pitagoristi da tutti gli altri morti, perché solo con loro,

affermava, Plutone faceva mensa comune,

in virtù della loro pietà. - Dici di un dio alla mano,

se ha piacere di stare insieme a gente piena di sudiciume.” [249:0], p.342.

Porfirio aggiunge i seguenti dettagli sulla discesa agli inferi di Pitagora.

“Disceso nella grotta detta Idea con lana nera, rimase lì tre volte i nove giorni prescritti e sacrificò a Zeus e vide il trono cosparso ogni anno di foglie in suo onore ed incise sulla tomba un epigramma intitolandolo «Pitagora a Zeus» …” [676:0], p.452.

Un barlume più tenue della discesa agli inferi di Cristo Pitagora è presente anche nel "pagano" Giamblico di Calcide. Ecco il suo vago resoconto.

“L'altro, credendo di schernire le lezioni in cui Pitagora spiegava il ritorno delle anime dall'aldilà, gli disse: «Quando sarai in procinto di scendere all'Ade, ti darò una lettera da consegnare a mio padre; e ti prego di portarmi la sua risposta, quando ti separerai da lui». E Pitagora: «Ma io non intendo andare nel luogo degli empi, dove so bene che vengono puniti gli omicidi».” [992:1], p.48.

Qui sembrerebbe che Pitagora non voglia scendere agli inferi per paura delle “punizioni". Tuttavia, nelle pagine di Giamblico il tema della discesa agli inferi viene affrontato. In ogni caso, questo argomento cristiano viene trattato direttamente, ed è in relazione a Pitagora-Cristo. È probabile che Giaamblico ci riporti una delle antiche tradizioni che sostenevano che la discesa di Cristo agli inferi “non ebbe luogo”. Gli aderenti a questa visione ebbero molte discussioni con coloro che sostenevano che Gesù era sceso agli inferi per tirare fuori le anime degli uomini. Chiaramente, nel XIII e XVI secolo, tali dispute religiose potevano agitare e dividere i credenti. In effetti, per qualche motivo, la discesa di Gesù agli inferi non è stata inclusa nei Vangeli canonici.

22. IL MALVAGIO FALARIDE-ERODE PERSEGUITÒ PITAGORA-CRISTO E SI INFURIÒ CONTRO ABARI, L'AMICO DI PITAGORA.

Secondo i Vangeli, Gesù è perseguitato all'inizio e alla fine della sua vita dal malvagio tiranno Erode. In questo caso, il re Erode che vuole uccidere Cristo in tenera età, abbiamo convenuto di chiamarlo per comodità Erode I, mentre il re Erode che perseguita Cristo prima della sua esecuzione, lo chiameremo Erode II. Inoltre, ricordiamo che nella versione evangelica compare un'altra persona autorevole: il procuratore romano Ponzio Pilato, che giudica Gesù e lo consegna per l'esecuzione.

Abbiamo visto un riflesso vivido di questi personaggi ed eventi nel libro di Flavio Filostrato che parla di Apollonio di Tiana. Un riflesso più vago, ma abbastanza riconoscibile, lo troviamo anche nell'opera di Giamblico di Calcide che parla di Pitagora di Samo. Questa è la storia.

“La cosa più notevole di tutte è ciò che Pitagora disse e fece con la massima libertà di giudizio quando incontrò Falaride …

Infatti, quando egli era tenuto prigioniero da Falaride, il più crudele dei tiranni, si unì a lui un sapiente, del popolo degli lperborei, che si chiamava Abari, venuto appunto per incontrarsi con lui. Questi gli pose questioni essenzialmente religiose intorno alle immagini sacre, al miglior culto degli dèi, alla provvidenza divina, ai corpi celesti, ai pianeti che ruotano intorno alla terra e su molte altre cose del genere. Pitagora, da par suo, gli rispose, divinamente ispirato, con assoluta verità e convincimento, così da trarre dalla sua parte i suoi uditori. Allora Falaride arse d'ira contro Abari che lodava Pitagora, s'infuriò contro lo stesso Pitagora e osò lanciare orribili bestemmie contro gli stessi dèi, quali egli solo poteva profferire. Ma Abari ringraziò Pitagora per quel che aveva appreso e dopo seppe ancora da lui che tutto dipende ed è governato dal moto del cielo e che ciò appare evidente, tra l'altro, dal potere esercitato dalle vittime dei sacrifici …

E Abari fu tanto lontano dal considerare Pitagora - che gli aveva insegnato queste cose - un impostore, che anzi lo ammirò straordinariamente come un dio. Falaride negava apertamente, a questo punto, la divinazione e l'efficacia degli atti del culto religioso ...

Ma Abari volse il discorso da questi argomenti ad altri che sono a tutti evidenti e, muovendo dalla considerazione dei benefici che demoni e dèi offrono nelle circostanze avverse come guerre intollerabili, malattie inguaribili, carestie, pestilenze e altre simili durissime e irreparabili calamità, cercò di dimostrare che esiste una provvidenza divina che supera ogni umana speranza e potere …

Ma Falaride anche su queste cose mostrava la sua sfrontatezza e presunzione …

Allora Pitagora, sospettando che il tiranno macchinasse di ucciderlo, ma dall'altro lato essendo ben consapevole di non esser destinato a morire per mano di Falaride, cominciò a parlare con grande franchezza. Guardando ad Abari, disse che - per legge di natura - avviene il passaggio dal cielo all'aria e alla terra ... e poi lo istruì a fondo con franchezza sulla tirannide ...

Infatti: se, trovandosi in mezzo ai più gravi pericoli filosofava manifestamente con animo saldo e imperturbato, egli combatteva la sorte avversa con assoluta fermezza e coraggio; e se apertamente affrontava con forza e franchezza d'animo lo stesso autore dei suoi pericoli, ciò significa che egli disprezzava assolutamente e non teneva in alcun conto quelle che generalmente si considerano situazioni minacciose ...

Ma fece qualcosa di ancor più nobile: distrusse dalle fondamenta la tirannide, trattenne il tiranno che stava per procurare sciagure tremende agli uomini e liberò la Sicilia dalla più feroce delle tirannidi. E che sia stato Pitagora l'autore di una tale impresa, è testimoniato dagli oracoli di Apollo i quali avevano predetto che il potere di Falaride sarebbe caduto quando i sudditi fossero divenuti migliori, più concordi e solidali tra loro, come infatti divennero quando vi fu tra essi Pitagora che li indirizzò ed educò. Una testimonianza ancor più valida è offerta dalla cronologia: infatti Falaride fu ucciso dai congiurati nello stesso giorno in cui egli insidiava alla vita di Pitagora e di Abari.” [992:1], p.56-57.

Pertanto, il malvagio tiranno Falaride insegue Pitagora. Allo stesso tempo, il suo amico Abari, che difende Pitagora, gli rimane vicino. Il tiranno si abbatte non solo su Pitagora, ma anche su Abari. Pitagora è in pericolo di vita. Ma si salva e il tiranno Falaride muore.

Cosa ci sta dicendo Giamblico? A quanto pare, del re del Vangelo Erode = Falaride. Egli perseguita Gesù Cristo = Pitagora, così come suo cugino Giovanni Battista, cioè Abari. Infatti.

- PILATO ED ERODE. - Il nome del malvagio tiranno Falaride potrebbe essere stato ottenuto dalla fusione dei due nomi: PILAT + HEROD dal passaggio P ---> F, cioè PL + HEROD ---> FALARIDE.

- IL PERICOLO MORTALE. - Il malvagio sovrano Falaride sta perseguendo Pitagora. È in pericolo di vita.

Secondo i Vangeli, i due re Erode - o in realtà un solo Erode - minacciano la vita di Gesù. Erode I vuole uccidere Cristo da bambino, mentre Erode II è l'avversario di Gesù durante il processo. Infine, il procuratore romano Ponzio Pilato giudica Cristo e ne decreta l'esecuzione. Non sorprende quindi che i nomi di Pilato ed Erode si siano fusi nelle pagine di Giamblico in un unico nome, FALARIDE o PALARIDE.

- LA SALVEZZA MIRACOLOSA. - Tuttavia, Pitagora si salva miracolosamente, sfugge alla morte e alle astuzie del tiranno Falaride.

Qui si fondono chiaramente due trame evangeliche. La prima è la fuga della Sacra Famiglia in Egitto dal malvagio Erode I. Il bambino Gesù si salva. La seconda trama è la miracolosa risurrezione di Cristo dopo la sua esecuzione. Cioè, Gesù si salva di nuovo e ha vinto la morte.

- LA MORTE DEL TIRANNO. - Inoltre, Giamblico racconta che il tiranno Falaride fu ucciso da alcuni cospiratori e che la sua morte è in qualche modo collegata a Pitagora.

Probabilmente, qui si riflettono le parole dei Vangeli secondo cui, dopo la fuga della Sacra Famiglia in Egitto, il re Erode morì. “Ma dopo la morte di Erode, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: “Alzati, prendi il bambino e sua madre e va' nel paese d'Israele, perché quelli che cercavano l'anima del bambino sono morti”” (Matteo 2:19-20). È così, i Vangeli non dicono nulla - se il re Erode sia stato ucciso o sia morto in qualche altro modo.

- LA COSPIRAZIONE. - D'altra parte, analizzando l'opera di Flavio Filostrato abbiamo visto che i cronisti potevano aver confuso la morte di Erode con quella dell'imperatore Andronico-Cristo stesso. Ricordiamo che Andronico fu giustiziato in seguito alla cospirazione organizzata contro di lui da una parte della nobiltà di rango nobile guidata da Isacco Angelo. Per questo motivo molti cronisti di Zar Grad definirono Andronico-Cristo un TIRANNO, descrivendolo negativamente. Allora le parole di Giamblico diventano chiare: “il tiranno Falaride” fu una vittima della cospirazione, alla quale partecipò Pitagora, o addirittura fu l'iniziatore della ribellione. Giamblico ha semplicemente confuso Cristo con Erode, riorganizzando i loro posti. Di conseguenza, il persecutore si è “trasformato” in vittima.

- L'AMICO DI CRISTO. - In questo momento, accanto a Pitagora-Cristo c'è il suo amico - un sacerdote di Apollo-Cristo di nome Abari, che Giamblico descrive come un "uomo saggio". Abari difende attivamente Pitagora davanti al crudele tiranno Falaride. Pitagora e Abari si oppongono entrambi a Falaride.

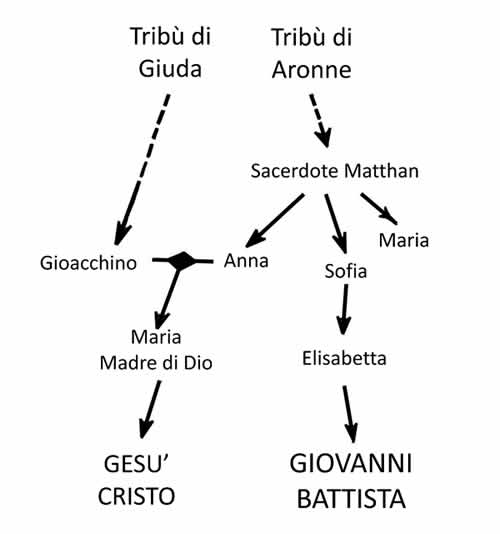

Molto probabilmente, con il nome di Abari qui è descritto Giovanni Battista. A proposito, il nome ABARI potrebbe essere una leggera corruzione della parola slava BRAT (fratello). Eppure. Giovanni Battista era un cugino di Cristo, vedi capitolo 1 e figura 1.41. Entrambi si oppongono al re Erode. Cristo era stato proclamato dalla voce popolare re dei Giudei e poteva essere considerato un rivale di Erode, mentre Giovanni Battista condannò direttamente Erode. Quindi tutto si combina qui.

- ABARI E GIOVANNI BATTISTA. - Giamblico riferisce che Abari loda Pitagora davanti al re Falaride, suscitando così l'ira del tiranno: “Allora Falaride si infuriò contro Abari”.

Questa immagine ci è familiare dai Vangeli. Il profeta Giovanni Battista condanna il re Erode per le sue azioni inique e per aver sposato Erodiade. Di conseguenza, Giovanni Battista suscita l'ira feroce di Erodiade, che alla fine costringe il re Erode a mandare a morte Giovanni Battista.

Vediamo una buona corrispondenza tra il racconto “antico” di Giamblico su Falaride, Pitagora e Abari, con la storia evangelica di Erode, Cristo e Giovanni Battista.

23. LA MORTE DI PITAGORA, SECONDO GIAMBLICO, COME RISULTATO DI UNA COSPIRAZIONE.

Il racconto di Giamblico sulla morte di Pitagora non è molto dettagliato, ma la corrispondenza con l'esecuzione di Cristo è abbastanza riconoscibile, se si utilizzano i riflessi fantasma di Andronico-Cristo che abbiamo già scoperto in precedenza. Ecco cosa riporta Giamblico.

“Non mancarono neanche coloro che combatterono i Pitagorici e si levarono contro di essi. Così, tutti concordemente ammettono che, in assenza di Pitagora, si ordì un complotto, ma le opinioni divergono circa quel viaggio all'estero: alcuni infatti dicono che Pitagora si sia recato presso Ferecide di Siro, altri a Metaponto. Si riferiscono anche svariati motivi del complotto: uno lo si attribuisce alla responsabilità dei cosiddetti Ciloniani. Pressappoco si tratta di questo: Cilone di Crotone, cittadino preminente nella sua patria per stirpe, fama e ricchezze, ma tuttavia uomo aspro, violento e inquieto, di temperamento tirannico, preso da grandissimo desiderio di entrare a far parte della comunità di vita pitagorica, si era presentato personalmente allo stesso Pitagora già vecchio; ma, per le ragioni suddette, fu respinto …

In seguito a ciò, egli e i suoi amici intrapresero una lotta violenta contro lo stesso Pitagora e i suoi discepoli, e tanto forte ed eccessivo fu il risentimento dell'orgoglio di Cilone e dei suoi sostenitori, che continuò fino agli ultimi Pitagorici. Per questo motivo Pitagora partl per Metaponto e qui si dice che sia morto. Ma i Ciloniani continuarono ad attaccare i Pitagorici, mostrando tutta la loro ostilità. E tuttavia, a un certo punto l'onestà dei Pitagorici prevalse, come pure la volontà delle stesse città, le quali vollero che gli affari politici fossero amministrati dai Pitagorici. Ma alla fine i Ciloniani giunsero a tal punto nelle loro macchinazioni che, mentre i Pitagorici erano riuniti a Crotone nella casa di Milone per trattare questioni politiche, diedero fuoco all'abitazione. Tutti morirono nell'incendio, tranne due: Archippo e Liside che, per essere i più giovani e validi, trovarono in qualche modo la via per precipitarsi fuori. In seguito a ciò, poiché le città non fecero alcun conto del grave fatto, i Pitagorici cessarono ogni interesse per la politica.” [992:1], p.63.

- LA MORTE NELLA CASA "INCENDIATA". - A prima vista, il parallelo con i Vangeli non è molto evidente. Tuttavia, nel libro "Cristo e la Rus' attraverso gli occhi degli "antichi" greci" abbiamo dimostrato che uno dei riflessi di Andronico-Cristo è il famoso filosofo Socrate. Detto questo, il dramma Nuvole, scritto da Aristofane, risulta essere una parodia dei Vangeli. In particolare, racconta la storia di Giuda Iscariota, detto Strepsiade. Si scopre che l'“antico” e avido Strepsiade è l'avido Giuda Iscariota. Strepsiade diventa apprendista di Socrate, ma senza successo. Socrate si rifiuta di insegnargli la saggezza. Allo stesso modo, Giuda Iscariota diventa un apostolo di Cristo, ma tradisce il suo Maestro. Il culmine del dramma di Aristofane è il seguente: l'offeso Strepsiade accusa Socrate di peccati mortali e, in preda alla follia, dà fuoco alla sua casa. Socrate e i suoi discepoli muoiono tra le fiamme del rogo.

Vediamo una trama molto simile in Giamblico. Un certo Cilone, un uomo ricco e nobile, cerca di diventare discepolo di Pitagora. Tuttavia, Pitagora lo rifiuta a causa del suo carattere duro e della sua tendenza alla violenza. Aristofane ci parla di Strepsiade: un uomo avido e astuto che usa la forza per non pagare i suoi debiti. Così, in questa storia, il Cilone di Giamblico è un riflesso dell'evangelico Giuda Iscariota.

Tuttavia, Giamblico ritiene che solo i discepoli di Pitagora, e non lui stesso, furono bruciati “nell'incendio”. Pitagora, si dice, non morì tra le mura della casa in fiamme, ma da qualche parte lontano, e il luogo esatto della sua morte è sconosciuto. Non che sia andato a Ferecide di Siro, né che sia andato a Metaponto, dove morì. Tuttavia, entrambe le versioni menzionano chiaramente della morte di un folto gruppo dei principali pitagorici tra le fiamme di un incendio - in una casa in fiamme.

In base ai risultati precedenti, l'immagine di un “incendio” potrebbe essere nata in alcuni cronisti a causa della comprensione confusa dei resoconti dei Vangeli sulla crocifissione di Cristo sul monte Golgota. Il luogo dell'esecuzione di Gesù potrebbe essere stato chiamato COSTROM, vedi capitolo 1.

- CILONE E GIUDA ISCARIOTA. - Giamblico collega la scomparsa dei Pitagorici con Cilone. È la cospirazione di Cilone che porta alla loro morte. Ma il nome di Cilone ci è già noto da altri racconti "antichi". In particolare, sulla congiura di Cilone scrive Tucidide. Nel libro "Cristo e la Rus' attraverso gli occhi degli "antichi" greci" abbiamo dimostrato che la "congiura di Cilone" è un riflesso dell'uccisione di Cristo. Di conseguenza, dopo aver incontrato la "congiura di Cilone" nelle pagine di Giamblico, abbiamo tutte le ragioni per ritenere che anche in questo caso si tratti di una storia distorta dell'esecuzione di Cristo.

Quindi, anche se non stabiliamo qui un collegamento diretto tra questa storia di Giamblico e i Vangeli, utilizzando i duplicati “antichi” della storia di Andronico-Cristo che abbiamo scoperto in precedenza, possiamo chiaramente concludere che la morte di Pitagora è un riflesso della stessa storia evangelica.

24. LA MORTE DI PITAGORA SECONDO DIOGENE LAERZIO E PORFIRIO È UN RIFLESSO DELL’ESECUZIONE DI ANDRONICO-CRISTO.

24.1. LA TESTIMONIANZA DI DIOGENE LAERZIO.

Diogene Laerzio e Porfirio parlano della morte di Pitagora in modo più dettagliato e il loro racconto corrisponde bene alle circostanze dell'esecuzione di Andronico-Cristo che conosciamo. Cominciamo con Diogene Laerzio.

“Pitagora morì in questo modo. Mentre lui e i suoi tenevano una riunione nell'abitazione dell'atleta Milone, capitò che uno di quelli che non erano stati ritenuti degni di essere ammessi al sodalizio, per invidia, appiccò il fuoco all'abitazione - peraltro alcuni affermano che siano stati i Crotoniati stessi, nel timore di un tentativo di stabilire una tirannide -. Pitagora dunque fu preso mentre fuggiva: giunto a un campo pieno di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori. Non diversamente, anche la maggior parte dei suoi sodali, all'incirca quaranta, vennero uccisi; pochissimi riuscirono a sfuggire …

A quanto dice Dicearco, Pitagora morì nel tempio delle Muse di Metaponto, dove si era rifugiato, dopo aver digiunato per quaranta giorni. Eraclide, per parte sua, nell'Epitome delle Vite di Satiro afferma che Pitagora dopo aver seppellito Ferecide a Delo fece ritorno in Italia e trovò che Cilone aveva offerto un gran banchetto pubblico; allora si ritirò a Metaponto e lì pose fine alla sua vita lasciandosi morire d'inedia, giacché non desiderava vivere più a lungo ...

Invece Ermippo sostiene che durante la guerra tra Agrigentini e Siracusani Pitagora si fosse messo in marcia con i suoi sodali per porsi alla testa degli Agrigentini; ma quando questi vennero messi in fuga, fu ucciso dai Siracusani mentre cercava di girare intorno a un campo di fave per non attraversarlo. I rimanenti, che erano circa trentacinque, furono bruciati a Taranto perché volevano opporsi alla politica delle cerchie dirigenti …

E un altro ancora, a proposito di come morì:

Ahi, ahi, perché Pitagora tanto venerò le fave

e morì insieme ai suoi seguaci?

C'era un campo di fave, e per non calpestarle

venne ucciso dagli Agrigentini in un trivio.” [249:0], pp.342-343, 344.

Analizziamo la storia di Diogene Laerzio.

- INVIDIA E TRADIMENTO. - Si dice che la causa della morte di Pitagora sia stata l'invidia di un certo uomo che desiderava ardentemente essere ammesso alla società dei discepoli di Pitagora, ma fu rifiutato. Offeso da ciò, egli diede subdolamente fuoco alla casa dove si trovavano Pitagora e i suoi discepoli.

Qui, molto probabilmente, si parla di Giuda Iscariota, uno degli apostoli di Cristo. All'inizio fu “ammesso nella società”, ma Cristo predisse il suo tradimento. E così accadde: Giuda tradì il Maestro e condusse i suoi nemici da lui. Come abbiamo detto sopra, l'immagine del ROGO, sul quale Cristo fu bruciato, è un riflesso dell'esecuzione sul Monte Golgota. Secondo Aristofane, anche Socrate, cioè Cristo, morì tra le fiamme di un incendio - una casa incendiata, dalla quale non riuscì a fuggire.

- LA RIVOLTA. - Diogene Laerzio continua dicendo che Pitagora morì in seguito a una RIVOLTA dei CROTONIATI, i quali, spaventati dalla “TIRANNIA di Pitagora”, diedero fuoco alla casa. Probabilmente qui si riflette la sanguinosa rivolta di Zar Grad, diretta contro l'imperatore Andronico-Cristo. La rivolta ha portato al colpo di Stato e all'esecuzione dell'imperatore. Per questo motivo alcuni autori di Bisanzio, come ad esempio Niceta Coniata, parlarono negativamente di Andronico, definendolo un tiranno.

- L’ORTO DEL GETSEMANI. - Secondo Diogene Laerzio, Pitagora fu catturato perché si trovava davanti a un CAMPO di fave e si rifiutò di attraversarlo per fuggire. Fu allora che fu catturato, "fatto prigioniero".

A quanto pare, abbiamo un riflesso della famosa scena evangelica, quando Cristo si isola con alcuni discepoli nell'Orto del Getsemani, pregando Dio e condannandosi deliberatamente a soffrire per la salvezza dell'umanità, Fig. 2.18. Cristo rifiuta di fuggire e attende l'arresto - la comparsa di Giuda e delle guardie. Alcuni “classicisti antichi” hanno trasformato - sulla carta - l'Orto del Getsemani in un “campo di fave”. Tuttavia, l'essenza del caso è stata conservata. È vero che, di conseguenza, il quadro generale del Vangelo si è un po' offuscato. Il che è probabilmente ciò che volevano i successivi redattori scaligeriani.

- L'ACCOLTELLAMENTO. - Continua dicendo che Pitagora fu ACCOLTELLATO. Si tratta molto probabilmente di un riflesso del racconto della lancia conficcata nel costato di Gesù mentre pendeva dalla croce. Alcuni scrittori potrebbero aver detto che il santo uomo fu pugnalato.

- IL DIGIUNO PROLUNGATO. - Diogene di Laerte fornisce un'altra versione che collega la morte di Pitagora al digiuno prolungato. Pitagora non mangiò nulla per quaranta giorni e morì per questo motivo. Tuttavia, molto probabilmente, qui c'è stata una confusione, a causa della quale il LUNGO digiuno di Cristo, che in realtà durò SEI GIORNI (Matteo 4:1), nel tempo è stato associato dall'autore “antico” alla morte di Pitagora-Cristo. I Vangeli riportano che, in seguito al digiuno, Cristo ebbe fame, cioè divenne molto affamato e, ovviamente, si indebolì. Le ragioni della confusione sono quindi chiare.

- IL COLPO DI STATO. - Viene poi fornita un'altra versione “antica”, secondo la quale Pitagora sarebbe morto durante la guerra tra gli Agrigentini e i Siracusani. Anche in questo caso si parla del “campo di fave” che Pitagora non riuscì ad attraversare, per cui fu catturato e ucciso. Il campo di fave è il giardino evangelico del Getsemani.

Anche qui vediamo un riflesso del colpo di stato e della ribellione a Zar Grad, quando il legittimo sovrano Andronico-Cristo fu rovesciato. L'affermazione che Pitagora fu ucciso dai SIRACUSANI può essere un riflesso dell'opinione che Cristo fu ucciso da Giuda Iscariota. Le parole SIRACUSANI e ISCARIOTA possono essere state confuse.

Per quanto riguarda il “campo di fave", aggiungiamo quanto segue. Gli autori "antichi" hanno chiaramente prestato particolare attenzione a questa trama: Pitagora non volle attraversare il campo di fave e quindi morì. In effetti, secondo i Vangeli, la preghiera di Cristo nel giardino del Getsemani, poco prima del suo arresto, è uno dei momenti culminanti dell'intera storia di Cristo. È qui che risuona il tema del sacrificio consapevole di Cristo per la salvezza degli uomini. È chiaro che questo evento era considerato dai “classici antichi” di grande importanza.

- IL GOLGOTA e il “ROGO”. - Ancora una volta ci viene raccontato l'incendio che uccise Pitagora e i suoi discepoli. Come abbiamo già notato, si tratta di un riflesso del Monte Golgota, cioè del “rogo”.

Diogene Laerzio, così come Giamblico, parla di Cilone di Crotone, che ebbe un ruolo importante nella morte di Pitagora. Su questo argomento ci siamo già espressi in precedenza, quindi non ci ripeteremo.

24.2. LA TESTIMONIANZA DI PORFIRIO.

Passiamo a Porfirio. Egli espone in generale la stessa storia della morte di Pitagora, ma aggiunge alcuni dettagli curiosi che rafforzano la corrispondenza con Cristo.

“Pitagora era così ammirato fino a grande distanza in Italia, egli e i compagni che lo frequentavano, che le città affidavano anche i loro governi ai suoi discepoli. Ma molto tempo dopo essi furono invidiati e si ordì contro di loro la congiura seguente. Cilone, un cittadino di Crotone, il quale era superiore a tutti gli abitanti della città per la sua stirpe e la gloria degli antenati e la magnificenza della vita, ma che era peraltro un uomo difficile, violento e tirannico e si serviva del giro dei suoi amici e della potenza della ricchezza per prevalere con l'ingiustizia, costui si riteneva degno di tutto ciò che sembrava bello e credeva anche di essere degnissimo di partecipare alla filosofia di Pitagora. Egli va da Pitagora, elogiandosi e volendo frequentarlo. Ma Pitagora, fattone subito un esame fisiognomonico e compreso di qual natura fosse dai segni che coglieva nel suo corpo, l'invitò ad an-dar via e a badare alle cose sue …

Questo fatto contrariò non poco Cilone quasi che fosse stato oltraggiato, anche perché tra l'altro era uomo difficile e incapace di dominare la collera. Raccolti dunque i suoi amici, calunniò Pitagora e li subornò con l'intento di tendere insidie contro di lui e i suoi familiari …

Raccolti dunque i suoi amici, calunniò Pitagora e li subornò con l'intento di tendere insidie contro di lui e i suoi familiari. Quindi, alcuni dicono, mentre gli amici di Pitagora erano riuniti nella casa dell'atleta Milone durante un viaggio di Pitagora - infatti, era andato a Delo da Ferecide di Siro, ch'era stato suo maestro, per curarlo perché era caduto nella malattia detta pediculare e per seppellirlo - li bruciarono tutti lì da ogni parte e li lapidarono. Due soltanto sfuggirono al rogo, Archippo e Liside, come dice Neante …

Dicearco e gli scrittori più esattamente informati dicono che anche Pitagora era presente al momento del complotto, perché Ferecide morì prima della sua partenza da Samo. Dei suoi amici quaranta, mentre stavano a consiglio nella casa di uno di essi, furono catturati tutti insieme, mentre la maggior parte di essi furono uccisi qua e là per la città dovunque fossero trovati. Poiché i suoi amici erano stati vinti, Pitagora dapprima si salvò nel porto di Caulonia, di lì ancora a Locri. I Locresi, saputolo, mandarono alcuni anziani ai confini del territorio. Questi, incontratisi con lui, disse-ro: «Noi, o Pitagora, sentiamo dire che sei uomo intelligente e sapiente: ma perché non abbiamo niente da rimproverare alle nostre leggi, noi personalmente cercheremo di persistere in quelle che ci sono, tu vattene altrove dopo di aver preso da noi tutto il necessario di cui ti trovi ad aver bisogno». Poi che fu allontanato nel modo suddetto dalla città di Locri, navigò alla volta di Taranto. Avendo di nuovo anche lì subito incidenti simili a quelli di Crotone, venne a Metaponto …

Dappertutto infatti avvennero grandi rivolgimenti che ancora oggi gli abitanti di quei luoghi ricordano e raccontano, chiamandoli «i rivolgimenti dei Pitagorici» …

Dicono che Pitagora stesso morì nei dintorni di Metaponto, rifugiatosi nel tempio delle Muse e rimastovi quaranta giorni privato del necessario. Altri affermano che mentre il fuoco divorava l'abitazione in cui si trovavano riuniti, i suoi amici gettatisi nel fuoco fornirono una via di scampo al Maestro, improvvisato con i loro corpi un passaggio a guisa di ponte attraverso il fuoco. Sfuggito così al fuoco, Pitagora, perdutosi d'animo per la mancanza degli amici, si tolse la vita.” [676:0], p.460.

Qui, tutti i principali motivi evangelici suonano abbastanza chiari.

- LA MAESTA'. - L'immensa popolarità di Pitagora-Cristo e la sua posizione virtualmente regale sono nuovamente sottolineate: intere nazioni sono soggette a lui e ai suoi discepoli.

- IL DENARO SPORCO. - Giuda Iscariota appare in scena con il nome di Cilone. Il tema della sua ricchezza e dell'uso del denaro per scopi non leciti è ben evidenziato. Si dice che “Cilone" - Giuda si avvicini a Pitagora, facendo amicizia con lui. Tuttavia, il filosofo riconosce immediatamente l'essenza negativa dell'ospite e lo manda via. Il ricco insultato organizza un complotto e si vendica di Pitagora. Questo è ovviamente il racconto evangelico di Giuda Iscariota.

- L'ESECUZIONE E LA RESURREZIONE. - La casa dove si trovano Pitagora-Cristo e i suoi discepoli viene data alle fiamme e nell'incendio, secondo una versione, muoiono sia Pitagora stesso che i suoi discepoli. In un'altra versione, Pitagora si salva scampando alle fiamme. È il tema evangelico della risurrezione di Cristo. Le parole di Porfirio secondo cui Pitagora “si tolse la vita” riflettono il sacrificio di Cristo: egli stesso, consapevolmente, andò incontro alla morte per la salvezza dell'umanità.

- LA RIVOLTA. - Porfirio sottolinea che tutto ciò che viene descritto si svolge sullo sfondo di sanguinose ribellioni nello Stato. Questo è un riflesso del colpo di Stato di Zar Grad, quando i cospiratori presero il potere e giustiziarono l'imperatore Andronico-Cristo.

Si nota una buona corrispondenza tra la storia di Pitagora e il racconto evangelico, così come con la “versione reale” in cui Cristo appare come l'imperatore Andronico.

25. IL RISVEGLIO DAL SEPOLCRO E LA RESURREZIONE DI CRISTO - PITAGORA.

Diogene Laerzio prosegue così: “Ermippo narra anche un altro episodio della vita di Pitagora. Scrive infatti che come giunse in Italia si costruì una sorta di piccola camera sotterranea e ordinò alla madre di scrivere su una tavoletta gli avvenimenti, non senza le opportune indicazioni temporali, e poi di inviargliela lì giù fin quando non avesse fatto ritorno; cosa che la madre fece. Dopo qualche tempo Pitagora ritornò alla luce, smagrito e ridotto pelle e ossa; recatosi all'assemblea pubblica, affermò di essere tornato dall'Ade e per di più lesse loro l'elenco degli avvenimenti verificatisi nel frattempo. Allora i cittadini, colpiti dalle sue parole, davano in pianti e lamenti, credendo che Pitagora fosse una divinità, tanto che gli affidarono le donne affinché apprendessero qualcosa dei suoi insegnamenti. E queste furono chiamate Pitagoriche.” [249:0], p.343.

- LA “DIMORA” NELLA ROCCIA. - Poiché questa storia di Diogene Laerzio segue la storia della morte di Pitagora, è necessario cercare il suo prototipo non lontano nel tempo. Non ci vuole molto per trovarlo. Secondo i Vangeli, dopo l'esecuzione, il corpo di Gesù fu deposto in una grotta: “Preso il corpo, Giuseppe lo avvolse in un sudario pulito e lo depose nel suo nuovo sepolcro, che era esposto nella roccia; e dopo aver ammassato una grande pietra contro la porta del sepolcro, se ne andò” (Matteo 27:59). Questa scena è quella che Ermippo descrive come “la dimora di Pitagora, che egli aveva costruito per sé sotto terra”.

- LE DUE MARIE AL SEPOLCRO. - Inoltre, secondo i Vangeli, “Maria Maddalena e l'altra Maria” si recarono al sepolcro di Cristo, Fig.2.19. Probabilmente, tutto ciò fu riflesso da Ermippo come l'apparizione della Madre di Pitagora-Cristo presso il suo corpo "nella grotta". Vale la pena notare che qui vengono citate anche altre donne che, secondo Ermippo, erano soprannominate “pitagoriche”. Probabilmente si tratta ancora una volta di un riflesso delle donne che si recarono alla tomba- grotta di Pitagora-Cristo (Matteo 28:1).

- LA RISURREZIONE. - Poi Cristo risorge dal sepolcro e appare alla gente. Prima alle donne che erano venute al suo sepolcro e poi ai suoi discepoli. È di questo che parla l'“antico” Ermippo. Dicono che Pitagora sia tornato dall'Ade alla terra, cioè sia risorto dai morti. A quel punto apparve davanti al popolo. Tutti rimasero scioccati e piansero. Pitagora fu annoverato tra gli dèi. Questa è ovviamente la scena evangelica della risurrezione di Cristo e della sua apparizione ai vivi.

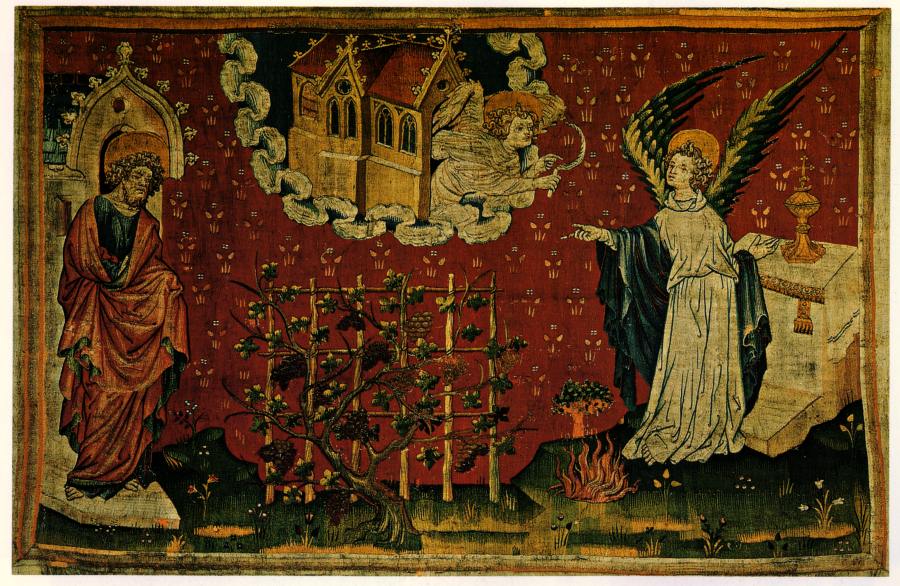

- IL LIBRO DELL'“APOCALISSE”. - Ancora una volta si ripropone il tema di un certo libro che Pitagora “tirò fuori dall'Ade” e che lesse ai suoi scioccati ascoltatori. Nel capitolo precedente abbiamo già espresso l'idea che si tratti probabilmente della famosa Apocalisse, scritta non prima del 1486, dove vengono realmente riportati la seconda venuta di Cristo, il Giudizio Universale e la lotta di Gesù con le forze infernali. Tra l'altro, secondo Ermippo, la madre di Pitagora-Cristo, cioè Maria Theotokos, ebbe un qualche ruolo nella stesura del libro. Nella versione tradizionale, sulla partecipazione della Madre di Dio alla creazione dell'Apocalisse non è riportato nulla. Forse qui Ermippo ci apre qualche pagina dimenticata della storia Andronico-Cristo. Sarebbe interessante approfondire l'argomento. La Fig. 2.20 mostra un antico arazzo francese sui temi dell'Apocalisse.

26. LA TRASMIGRAZIONE DELL'ANIMA DI PITAGORA DA UN CORPO ALL'ALTRO È LA RESURREZIONE DI CRISTO.

Una delle teorie più popolari del pitagorismo è la TRASMIGRAZIONE DELLE ANIME. Si ritiene che il PRIMO UOMO la cui anima si sia trasferita da un corpo all'altro sia stato Pitagora. Per esempio, Diogene Laerzio elenca le seguenti incarnazioni di Pitagora: “Eraclide Pontico riferisce che Pitagora diceva di se stesso di essere stato in passato Etalide e di essere stato creduto figlio di Ermes … Poi avrebbe assunto le spoglie di Euforbo e sarebbe stato ferito da Menelao. Euforbo, per parte sua, affermava di essere stato in passato Etalide e di aver ricevuto da Ermes quel dono e raccontava le trasmigrazioni della sua anima, in quante piante e animali era migrata, quanto le era capitato nell'Ade e cosa dovevano subire le altre anime. Alla morte di Euforbo - diceva -la sua anima era trasmigrata in Ermotimo … Morto Ermotimo, divenne Pirro, pescatore di Delo, di nuovo conservando memoria di tutto: di come prima fosse stato Euforbo, poi Ermotimo, quindi Pirro. Alla morte di Pirro divenne Pitagora e serbò memoria di tutte le precedenti vite appena ricordate …

A quanto si dice Pitagora sarebbe stato il primo a rivelare che l'anima, entrando nel ciclo della necessità, si lega ora a un essere vivente e ora a un altro …

E che Pitagora abbia assunto, nel corso del tempo, ora questa ora quella identità lo testimonia Senofane.” [249:0], p.333, 336, 342.

“Dice Pitagora: “Io vissi una vita precedente»; se quando non era dice di essere stato qualcuno, non era nessuno quando era!” [249:0], p.344.

Leggende simili su Pitagora sono riportate anche da Porfirio: “Faceva poi risalire se stesso ad uomini che erano vissuti precedentemente, dicendo di essere stato dapprima Euforbo, in secondo luogo Etalide, in terzo Ermotimo, in quarto Pirro e che ora era Pitagora. Con ciò dimostrava che l'anima è immortale e per quelli che sono stati purificati giunge al ricordo della vita antica.” [676:0], p.458.

Molto probabilmente, questa teoria “antica” della rinascita dopo la morte e della trasmigrazione dell'anima è un riflesso della dottrina cristiana della risurrezione di Cristo dopo la sua morte. Questo concetto è considerato una delle pietre miliari del cristianesimo ed è comprensibile perché nell'"antichità", ossia nel XIII-XVI secolo, la teoria della trasmigrazione delle anime abbia avuto una così grande importanza.

Allo stesso tempo, è possibile che le numerose storie sulle “varie incarnazioni” di Pitagora riflettano il fatto che Andronico-Cristo si sia “moltiplicato” - sulla carta - in un gran numero di riflessi fantasma. Ricordiamo che, secondo i nostri risultati, abbiamo trovato già diverse decine di tali riflessi, molto famosi nella storia “antica”! Inoltre, molto probabilmente l'elenco non è completo. Probabilmente esistono altri “duplicati cronachistici” di Cristo, da noi non ancora trovati. Scrittori e cronisti del XVI-XVII secolo, a quanto pare ricordavano ancora, anche se vagamente, che alcuni dei presunti diversi personaggi dell'antichità sono in realtà “riflessi cronachistici” della stessa persona - l'imperatore Andronico-Cristo. Tuttavia, senza rendersene pienamente conto, hanno elaborato la teoria delle "varie incarnazioni di Dio". Così, l'idea della risurrezione di Cristo si intrecciò nella mente dei cronisti con un'altra circostanza: l'esistenza di molte descrizioni di Cristo, erroneamente considerate essenzialmente diverse.

27. LA PERSECUZIONE DEI PITAGORICI DOPO LA MORTE DI PITAGORA.

Nella storia del cristianesimo, è ben nota la persecuzione dei primi cristiani dopo l'esecuzione di Cristo. Si ritiene che gli imperatori romani perseguitassero i primi cristiani, li giustiziassero, li torturassero, costringendoli a rinnegare Gesù, Fig. 2.21. Secondo i nostri risultati, qui stiamo parlando della lotta tra il cristianesimo reale ed ereditario, a cui aderivano la nobiltà di Zar Grad e i parenti reali di Andronico-Cristo, e il nascente cristianesimo popolare e apostolico. Dovremmo aspettarci che i resoconti della persecuzione dei cristiani apostolici appaiano anche nell'“antico pagano” Giamblico. La nostra previsione è pienamente giustificata. Ecco cosa si legge. Tralasciando numerosi dettagli, riportiamo solo l'ossatura degli eventi.

“In seguito a ciò, poiché le città non fecero alcun conto del grave fatto, i Pitagorici cessarono ogni interesse per la politica. Il che avvenne per due motivi: in primo luogo per l'indifferenza mostrata dalle città (infatti non si diedero alcun pensiero per una così grave disgrazia), e poi perché i Pitagorici avevano subito la perdita dei loro uomini più rappresentativi nell'arte di governo. Dei due scampati, entrambi di Taranto, Archippo tornò nella città natale, mentre Liside, amareggiato per la generale indifferenza nei suoi riguardi, parti per la Grecia e prima soggiornò nell'Acaia peloponnesiaca, poi si trasferì a Tebe dove trovò una certa benevolenza. Sempre qui Epaminonda divenne suo uditore e lo chiamò «padre». Qui infine Liside morì ... I rimanenti Pitagorici lasciarono l'Italia tranne il tarantino Archita. Si raccolsero a Reggio e quivi insieme soggiornarono …

Queste notizie riferisce Aristosseno e con esse si accorda in tutto Nicomaco, il quale dice però che questo complotto fu ordito durante il soggiorno di Pitagora a Delo. Infatti egli si era colà recato per curare il suo maestro Ferecide di Siro caduto nella malattia detta ftiriasi e, infine, per seppellirlo. Allora coloro che erano stati esclusi dalla comunità e per infamia erano stati scritti sulla stele funeraria, assalirono i Pitagorici e li distrussero tutti col fuoco: ma essi stessi furono per ciò lapidati dagl'Italici e lasciati insepolti …

E così quella sapienza venne meno insieme con quei sapienti che fino ad allora l'avevano segretamente custodita nei loro petti e solo qualcosa di oscuro e inesplicabile fu tramandato dagli estranei, tranne alcune poche dottrine che certuni, viaggiando per terre straniere, poterono raccogliere e conservare quasi deboli e inafferrabili faville …

Ma anche costoro, rimasti soli e assai scossi per l'accaduto, si dispersero chi qua chi là e a nessuno più vollero partecipare la loro dottrina. Conducevano vita solitaria dovunque capitasse e per lo più chiusi in se stessi, preferendo ciascuno la compagnia di se stesso a ogni altra. Badando tuttavia che il nome della filosofia non scomparisse del tutto tra gli uomini e che perciò essi non venissero in odio agli dèi per aver lasciato perire il loro cosl grande dono. Composero pertanto delle opere che contenevano per sommi capi le dottrine e i simboli e, raccolti gli scritti dei più antichi e tutto quanto essi stessi ricordavano, ciascuno al momento di morire, li lasciava ai propri parenti, raccomandando ai figli o alle figlie di non cederli a nessun estraneo. E questi per lungo tempo osservarono il mandato, trasmettendo in successione ai discendenti la medesima raccomandazione …

Ma poiché Apollonia dà, degli stessi avvenimenti, una versione qua e là discordante, e fa molte altre aggiunte che non trovano riscontro nelle nostre fonti d'informazione, crediamo opportuno riferire anche il suo racconto della persecuzione dei Pitagorici …

Ma dopo la conquista di Sibari e la partenza di Pitagora, i Pitagorici decisero di non distribuire il territorio conquistato con la guerra secondo i desideri del popolo: allora esplose l'odio represso e la massa Ii abbandonò. Capi della rivolta furono uomini che erano stati assai vicini, per rapporti di parentela e di familiarità, ai Pitagorici. La ragione fu che a costoro, come anche alla massa, non era per lo più gradito ciò che facevano i Pitagorici, nella misura in cui il loro modo di agire si allontanava da quello degli uomini comuni. Comportamento che essi credevano - nelle manifestazioni più significative - come rivolto esclusivamente a loro ignominia: cosi ad esempio li urtava il fatto che nessuno dei Pitagorici chiamasse per nome Pitagora, ma che - da vivo - quando volevano menzionarlo, lo chiamassero il «divino» e - dopo la morte - «quell'uomo» …

In seguito a ciò il popolo si riunì in assemblea e gli oratori Cilone e Ninone, con distinte concioni, accusarono i Pitagorici. Il primo apparteneva alla classe dei possidenti, l'altro a quella popolare. Dopoché furono pronunciati tali discorsi, dei quali quello di Cilone fu il più lungo, Ninone continuò pretendendo di aver indagato i segreti dei Pitagorici. A tal fine egli aveva messo per iscritto delle sue invenzioni, onde poter denigrare al massimo i Pitagorici, e, dato il libello al cancelliere, gli ordinò di leggerlo …

In linea di massima, Ninone presentò la filosofia dei Pitagorici come una congiura contro la massa ... Insomma, con queste calunnie l'oratore esasperò talmente il suo uditorio che dopo pochi giorni, mentre i Pitagorici sacrificavano alle Muse in una casa nei pressi del tempio di Apollo, si radunò una grande moltitudine intenzionata ad assalirli. Ma i Pitagorici, accortisi in tempo, parte si rifugiarono in una locanda, mentre Democede con gli efebi fuggì verso Platea. I cittadini, abrogata la costituzione, emanarono un decreto con voto popolare, nel quale, accusando Democede di aver sobillato i giovani a istituire la tirannide, ponevano una taglia di tre talenti sulla sua testa. Si giunse a uno scontro armato nel quale Teage debellò la minaccia di Democede, onde la città gli assegnò i tre talenti …

Ma essendosi su di essa e sulla regione abbattuti molti malanni, si promosse un procedimento giudiziario contro gli esuli, nel quale il potere arbitrale fu assegnato alle tre città di Taranto, Metaponto e Caulonia. Ma i delegati, fattisi corrompere dal denaro - come risulta dagli atti ufficiali dei Crotoniati - condannarono gl'imputati al bando. Coloro che avevano avuto la meglio nel processo bandirono anche tutti gli avversari del nuovo assetto politico insieme ai rispettivi parentadi, col pretesto che andava evitata l'empietà e che non si dovevano separare i figli dai padri ...

Abolirono anche i debiti e redistribuirono la terra. Parecchi anni più tardi, ed essendo già morti in un altro combattimento i seguaci di Dinarco e morto anche Litate, capo dei rivoltosi, i Crotoniati furono presi da sentimenti di pietà e di pentimento verso i Pitagorici, per cui decisero di richiamare in patria i superstiti. E così, fatti venire dall'Acaia i loro rappresentanti, per loro mezzo si riconciliarono con gli esuli e consacrarono in Delfi il patto giurato. I Pitagorici che fecero ritorno furono all'incirca sessanta, esclusi i vecchi tra i quali erano alcuni che si erano dedicati all'arte medica ...

Così la cittadinanza cambiò radicalmente il suo animo nei riguardi dei Pitagorici: non soltanto si tennero per essi pubblici encomi, ma si credette anche che la festa sarebbe stata più accetta alle Muse, se si fosse fatto un pubblico sacrificio nel Museo, che avevano eretto in onore di quelle dee per consiglio degli stessi Pitagorici ...

E sulla persecuzione dei Pitagorici basti quanto s'è detto. [992:1], pp.63-67.

A questo proposito Porfirio dice quanto segue: “Avendo il triste evento colpito in questo modo quei sapienti, cessò anche la loro conoscenza custodita silenziosamente nei loro cuori fino ad allora, mentre dagli estranei alla setta è stata conservata soltanto la memoria di certi particolari incomprensibili. Infatti, non vi era nessuno scritto dello stesso Pitagora e coloro i quali riuscirono a sfuggire, Liside e Archippo, e quanti si trovavano ad essere in altri paesi salvarono poche scintille di quella filosofia, oscure e difficili a comprendersi. Lasciati soli e disperati per l'accaduto, si dispersero chi in un luogo chi in un altro, detestando la società con gli uomini e, temendo che non si cancellasse del tutto fra gli uomini il nome della filosofia e che per questa ragione venissero in odio agli stessi dèi, messe insieme memorie a carattere sintetico e raccolti gli scritti dei più antichi e ciò di cui si ricordavano li lasciarono ciascuno lì dove si trovò a morire, raccomandando ai figli o alle figlie o alle mogli di non darli a nessuno al di fuori della famiglia. E questa raccomandazione essi osservarono per lungo tempo tramandando successivamente ai discendenti lo stesso mandato.” [676:0], p.460.

Come abbiamo già detto, abbiamo davanti a noi una descrizione della persecuzione dei primi cristiani apostolici dopo l'esecuzione di Andronico-Cristo. Questa corrente religiosa acquistò gradualmente grande forza, ma divenne religione di Stato nell'Impero solo sotto lo zar-khan Dmitrij Donskoy = Costantino il Grande, alla fine del XIV secolo.

CONCLUSIONE: Il famoso e "antico" Pitagora è un altro riflesso dell'imperatore Andronico-Cristo che abbiamo trovato. I tre libri citati di Giamblico, Diogene e Porfirio sono in realtà dei Vangeli perduti, scritti tra gli aderenti al cristianesimo reale ed ereditario, dichiarato poi, all'epoca di Costantino il Grande = Dmitrij Donskoy, "paganesimo". Per questo motivo si è dimenticato che questi libri parlano di Andronico-Cristo. Proponiamo ora di chiamare questi “antichi” libri “Vangelo di Giamblico”, “Vangelo di Diogene” e “Vangelo di Porfirio”. Sono stati scritti all'epoca del XIV e XV secolo e redatti nel XVI e XVII secolo. I nostri studi “riportano in vita” questi importanti testi antichi nella loro qualità originale e autentica. Ci permettono di imparare molto di più su Andronico-Cristo e sull'epoca del XII secolo in generale.