CAPITOLO 2: IL FAMOSO E “ANTICO” PITAGORA È UN RIFLESSO DI ANDRONICO-CRISTO. ECCO ALTRI TRE VANGELI PERDUTI: I LIBRI DI GIAMBLICO DI CALCIDE, DIOGENE LA ERZIO E PORFIRIO.

1. I PRECEDENTI PARALLELISMI TRA APOLLONIO E PITAGORA.

Alcuni storici hanno notato da tempo che le storie di Pitagora e Apollonio contengono curiosi dettagli comuni. Tuttavia, i commentatori non ne apprezzano la profondità e considerano il tutto una mera coincidenza o un espediente puramente letterario. E, ovviamente, a nessuno di loro è venuto in mente che qui si nasconde un fatto molto più fondamentale, ossia che sia Pitagora che Apollonio-Apollo sono riflessi di uno stesso personaggio: Andronico-Cristo del XII secolo. Questa “identificazione” è una nostra scoperta e la consideriamo importante.

La Fig.2.1 mostra un'antica immagine di Pitagora proveniente dalla cattedrale di Ulm. Indossa un cappello tipicamente medievale. Si noti la sua lunga capigliatura. Come ci rendiamo conto, questo dettaglio, ripetutamente enfatizzato dagli autori “antichi”, si adatta bene alla sua corrispondenza con Apollonio-Apollo e Andronico-Cristo.

La storia di Pitagora è direttamente collegata alla "Vita di Apollonio di Tiana" di Flavio Filostrato. Essi scrivono: "La rinascita dell'antica gloria di Pitagora, che già nel II secolo (in realtà nel XIV secolo - Aut.) incontrò una notevole opposizione, divenne generalmente riconosciuta e indiscutibile all'inizio del III secolo (cioè nel XV secolo - Aut.) - subito dopo la pubblicazione della “Vita di Apollonio”. Per quanto possa sembrare paradossale, si può ipotizzare che il Pitagora che la tarda antichità conosceva e onorava, sia stato in gran parte copiato da APOLLONIO, essendone per così dire la metafora storica. Infatti, il vero Apollonio si sforzò di trovare un prototipo in Pitagora. Filostrato riconobbe questa continuità...

Questa dipendenza è confermata dal testo più ampio della biografia di Pitagora, la Vita di Pitagora di Giamblico. Il libro di Giamblico, scritto un secolo dopo la Vita di Apollonio di Tiana, è una raccolta generalizzata di informazioni tardo-antiche su Pitagora ... Le due vite hanno così tanto in comune che Nielsen, dopo averle confrontate per motivi di trama, è giunto alla conclusione che Filostrato e Giamblico avevano una fonte comune: "La vita di Pitagora" di Apollonio di Tiana. Tuttavia, nonostante l'accuratezza dei confronti di Nielsen, è difficile considerare i libri di Filostrato e di Giamblico come versioni uguali dell'opera perduta del Tiziano. Inoltre, è molto probabile che sia stata la “Vita di Apollonio” a servire da modello letterario a Giamblico. [876:2a], pp.271-272

E ancora: "E' stato Giamblico a comporre la "Vita di Pitagora" in modo MOLTO simile alla "Vita di Apollonio di Tiana""... Ricordiamo che Apollonio nelle sue lettere si definisce SEMPRE Dio... Giamblico fu un contemporaneo di Costantino e la fioritura della sua attività coincise con la trasformazione del cristianesimo in religione di Stato e con l'inizio dell'ultima fase della lotta tra paganesimo e cristianesimo" [876:2a], p.274.

Poiché, come dicono, Giamblico e Costantino il Grande = Dmitrij Donskoy erano contemporanei, significa che Giamblico scrisse il suo libro alla fine del XIV - inizio XV secolo. Questa conclusione è coerente con le date ottenute in precedenza.

2. COSA DICE LA STORIA SCALIGERIANA DI PITAGORA?

L'Enciclopedia di Brockhaus ed Ephron riporta quanto segue.

"Pitagora, figlio di Mnesarco, nativo di Samo, “fiorì” sotto il tiranno Policrate (533-532 o 529-528...) e fondò una società a Crotone, città italiana in stretta relazione con Samo. Secondo Eraclito, era più colto di tutti i suoi contemporanei, anche se Eraclito vede la sua saggezza come una sorta di “arte malvagia”, una specie di stregoneria. Non si sa quanto tempo Pitagora rimase a Crotone, ma è certo che morì a Metaponto, dove si trasferì a causa dell'ostilità dei Crotoniati alla sua unione. Dopo la sua morte, l'inimicizia contro l'unione pitagorica aumentò in tutte le democrazie della Magna Grecia e, alla metà del V secolo, sfociò in una sciagura: a Crotone molti pitagorici furono uccisi e bruciati nella casa in cui si erano riuniti; la disfatta si ripeté altrove. I sopravvissuti - ad esempio Filolao, Liside - fuggirono in Grecia, dove portarono con sé gli insegnamenti e i misteri della loro unione...

Dal IV secolo il pitagorismo andò in declino; il suo insegnamento fu assorbito dal platonismo e rimase solo una setta mistica, fino alla comparsa del Nuovo Pitagorismo...

La vita di Pitagora, conosciuta da Diogene Laerzio, Giamblico e Porfirio, È UNA LEGGENDA INFONDATA O, più precisamente, UN INSIEME DI LEGGENDE.... La dottrina a lui attribuita è la Nuova dottrina pitagorica, cioè un misto di platonismo e stoicismo sotto forma di simbolismo aritmetico...

Gli insegnamenti dei primi pitagorici ci sono noti grazie alle testimonianze di Platone e Aristotele...

Si dice che Pitagora stesso non abbia lasciato alcuna esposizione scritta del suo insegnamento...

Come ha mostrato Rode, molti dei racconti dei miracoli di Pitagora, che si trovano in Giamblico e Porfirio, sono presi in prestito da fonti del IV secolo. C'è motivo di vedere Pitagora come il fondatore di un'unione mistica, che insegnò ai suoi seguaci nuovi riti di purificazione. Questi riti erano collegati alla dottrina dell'aldilà, dell'immortalità e della trasmigrazione delle anime - una dottrina che può essere attribuita a Pitagora sulla base delle testimonianze di Erodoto e Senofane...

Secondo una leggenda, abbastanza verosimile, Pitagora fu il primo pensatore a definirsi “filosofo”... Se la leggenda è credibile, Pitagora ha anche chiamato per la prima volta l'universo, cosmo, cioè una struttura, un edificio...

A quanto pare, Pitagora conosceva gli insegnamenti di Anassimandro e Anassimene e, come questi ultimi, immaginava che il mondo fosse trasportato nello spazio aereo illimitato e respirasse l'atmosfera che lo circondava...

I cosiddetti Pitagorici, avendo intrapreso le scienze matematiche, furono i primi a portarle avanti; "nutriti di queste scienze", dice Aristotele, "riconobbero gli inizi matematici come gli inizi di tutte le cose esistenti. Di questi inizi, naturalmente, i primi sono i numeri” …

Respirando nel vuoto infinito, l'unità centrale dà vita a una serie di sfere celesti e le mette in movimento. Secondo Filolao... al centro del mondo c'è il fuoco, separato da una serie di intervalli vuoti e di sfere intermedie dalla sfera più esterna che comprende l'universo e che è costituita dallo stesso fuoco. Il fuoco centrale, il focolare dell'universo, è Estia, la madre degli dei... La parte superiore del mondo, tra il firmamento stellato e il fuoco periferico, è chiamata Olimpo; sotto di essa si estende il cosmo dei pianeti, dei soli e delle lune. Intorno al centro "si trovano i tondi di 10 corpi divini: il cielo delle stelle fisse, i 5 pianeti, dietro di loro il sole, sotto il sole la luna, sotto la luna la terra, e sotto di essa - l'antiterra" ... - un decimo pianeta speciale che i pitagorici consideravano per il conteggio dei giri e forse per spiegare le eclissi solari. I pianeti ruotano intorno al fuoco centrale, rivolgendosi ad esso sempre con lo stesso lato, motivo per cui gli abitanti della Terra, ad esempio, non vedono il fuoco centrale. Il nostro emisfero ne percepisce la luce e il calore attraverso il disco solare, che riflette solo i raggi del fuoco centrale, non essendo una fonte indipendente di calore e di luce...

Non si sa se la dottrina della trasmigrazione delle anime abbia ricevuto fin dall'inizio... una sfumatura etica... A Filolao sembrava collegata all'idea dell'"anno mondiale", cioè di uno speciale ciclo cosmico (di 10.000 anni), allo scadere del quale tutti i fenomeni si ripetono con la stessa precisione matematica con cui si ripetono i singoli fenomeni astronomici in determinati periodi di tempo...

Pitagora inventò il monocordo; il suo allievo Archita determinò il rapporto dei toni nelle scale... È considerato il fondatore della meccanica scientifica... risolse il problema del raddoppio del cubo per mezzo di due semicilindri... Particolarmente notevoli sono le teorie astronomiche dei Pitagorici. Il sistema di Filolao è il primo passo verso il sistema eliocentrico, e anche se non vi troviamo ancora la dottrina della rotazione della terra attorno al suo asse, tuttavia la rotazione giornaliera della terra attorno a un centro immaginario, riconosciuta da Filolao, era un'approssimazione significativa alla verità; la rotazione giornaliera dell'intero cielo attorno alla terra era riconosciuta come apparente, la posizione centrale della terra e la sua immobilità - un'illusione. Il riconoscimento della posizione inclinata dell'orbita terrestre rispetto all'orbita solare e l'assunzione del lento moto dei pianeti intorno al centro del mondo diedero ai pitagorici la possibilità di una corretta spiegazione dei cambiamenti delle stagioni.... e già negli insegnamenti di uno degli ultimi pitagorici, Ecfanto, la rotazione giornaliera della terra intorno a un centro immaginario fu sostituita dalla rotazione intorno al suo asse.

Pitagora e i pitagorici come matematici. A causa dell'impareggiabile abitudine della scuola pitagorica di attribuire tutte le scoperte e le opere dei suoi membri a Pitagora stesso, è impossibile separare ciò che apparteneva a Pitagora da ciò che egli portò dall'Oriente e da ciò che fecero i suoi seguaci. Delle opere e delle conoscenze geometriche dei pitagorici si sa molto di più che di quelle aritmetiche...

Tra le opere geometriche dei pitagorici, il famoso teorema di Pitagora è il primo... Il contenuto del teorema di Pitagora fu... scoperto per la prima volta dai triangoli rettangoli razionali con un cateto espresso da un numero dispari...

Tuttavia, non sono giunte a noi indicazioni sulla prova originale, né sul modo in cui è stata trovata. Secondo Proclo, questa prova originale era più difficile di quella contenuta negli Elementi di Euclide e si basava anche sul confronto delle aree...

I pitagorici... oltre a ottenere un mezzo per risolvere graficamente le equazioni quadratiche, vennero, forse per la prima volta, a contatto con un argomento che è in stretta connessione intrinseca con la dottrina delle sezioni coniche...

I pitagorici... conoscevano le proprietà e la costruzione dei poliedri regolari a 3, 4, 5 e 6 elementi con un pentagono a forma di stella... In stereometria, l'argomento dei pitagorici erano i poliedri regolari ...

Pitagora stesso insegnò che la Terra, simile alla Luna, ha la forma di una palla, portando necessariamente alla conclusione dell'esistenza degli antipodi. Anche l'intero universo ha la forma di una palla, al centro della quale la Terra si trova da sola. Il motivo finora irrisolto delle eclissi lunari è la Terra, che a volte sembra trovarsi rispetto alla luna e al sole nella stessa posizione che durante le eclissi solari assume tra la terra e il sole la luna stessa ....

Tra la terra e la sfera delle stelle fisse questi corpi sono disposti nel seguente ordine: la luna, il sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Le loro distanze dalla terra sono tra loro in determinati rapporti armonici ....

Al centro del mondo, gli insegnamenti hanno messo al posto della terra il più nobile degli elementi: il fuoco.... Tutti i mondi si muovono intorno al fuoco centrale. tutti i mondi - la più lenta di tutte è la sfera delle stelle fisse; più veloci e con velocità sempre crescente man mano che si avvicinano verso il basso o verso il centro sono le sfere trasparenti di Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio...

Tra i Pitagorici, sappiamo che i successori del lavoro acustico del loro maestro... furono Lazo e Ippazio, che fecero molti esperimenti sia su corde di diversa lunghezza e tese con pesi diversi, sia su vasi riempiti d'acqua a diverse altezze" [988:00].

Nei prossimi paragrafi analizzeremo l'eventuale contesto della biografia di Pitagora. E qui presteremo attenzione alla ricerca scientifica di Pitagora e della sua scuola. Dal punto di vista dei risultati precedenti, appaiono ovviamente le tipiche teorie medievali del XIV e XVI secolo. Ad esempio, il sistema geocentrico di tipo tolemaico, che viene poi sostituito dalle prime congetture secondo cui il centro del sistema planetario non è affatto la Terra, ma il Sole incandescente. La forma definitiva di questo concetto è stata data nelle opere di Tycho Brahe e Copernico, vedi il nostro libro “Stelle”, parte seconda. I motivi medievali sono particolarmente pronunciati nei resoconti delle scoperte matematiche e astronomiche di Pitagora e dei pitagorici. I risultati sopra elencati sono gli immediati predecessori delle famose scoperte naturalistiche del XVI-XVII secolo. L'enorme abisso dei "secoli bui", come se separasse le conquiste dei pitagorici dalle scoperte dei matematici e degli astronomi del XV-XVII secolo, è fittizio. È nato solo a causa dell'errata cronologia scaligeriana, che ha fatto retrocedere le ricerche scientifiche di Pitagora e dei pitagorici dall'epoca del XII-XIV secolo alla "profonda antichità", circa duemila anni fa. Di conseguenza, tra l'originale e il suo riflesso si è formato uno “scarto” artificiale di circa duemila anni.

Anche in questo caso, nell'arido racconto citato della versione scaligeriana della vita di Pitagora, a prima vista è difficile vedere la corrispondenza con Andronico-Cristo. Tuttavia, a un'analisi più attenta e tenendo conto di tutto ciò che ci è noto, tale parallelismo emerge e si rivela piuttosto vivido.

Tra le agiografie “antiche” di Pitagora, tre sono quelle principali: Giamblico di Calcide, Diogene Laerzio e Porfirio. Prenderemo in considerazione tutte e tre le fonti. Cominciamo con Giamblico.

3. “LA VITA DI PITAGORA” DI GIAMBLICO DI CALCIDE.

Innanzitutto, utilizzeremo la più ampia delle antiche biografie di Pitagora, compilata dall'“antico pagano” Giamblico di Calcide [992:1]. È intitolata “La vita di Pitagora” o “Sulla via pitagorica della vita”. Riportiamo i numeri di pagina di questa edizione secondo la versione elettronica del libro pubblicata in Internet: //hotmix.narod.ru; sito “Various Differences”.

Cosa si sa di Giamblico di Calcide? Eccezionalmente poco. Brockhaus ed Efron riferiscono: “Giamblico ... - era un filosofo greco appartenente alla cosiddetta Nuova scuola platonica. Le informazioni sulla sua vita, davvero scarse, sono fornite dal suo biografo Eunapio, che si preoccupa molto di più di riassumere i vari aneddoti sui suoi miracoli che di fare un resoconto coerente della storia della sua vita e del suo insegnamento. Non fornisce nemmeno l'anno di nascita e di morte, e solo confrontando la testimonianza del commentatore Svida, secondo cui GIAMBLICO VIVEVA ALL'EPOCA DI COSTANTINO IL GRANDE, e il resoconto di Eunapio, secondo cui Sopatro, un discepolo di GIAMBLICO, dopo la sua morte si presentò alla corte di Costantino, possiamo concludere che morì intorno all'anno 330. Egli proveniva dalla città di Calcide in Celesiria (il suo nome indica anche la sua origine siriana), da una famiglia ricca e famosa. I suoi maestri di filosofia furono Anatolio ... e Porfirio. In seguito fondò la sua scuola.... e si guadagnò un'ampia popolarità come maestro di saggezza”. [988:00].

I commentatori moderni offrono le seguenti date approssimative per la vita di Giamblico: 242-306 d.C. [992:1], p.2. Risulta che, secondo la nuova cronologia, Giamblico morì in realtà alla fine del XIV o addirittura alla fine del XV secolo. La prima versione corrisponde a collocare la data della Natività di Cristo all'incirca nell'erroneo 1050, mentre la seconda versione - se collocata nel corretto 1152. Ricordiamo che alcuni cronologi medievali hanno dapprima erroneamente spostato la vera data della Natività di Cristo, cioè il 1152, di un secolo verso il basso, e solo in seguito hanno aggiunto un altro spostamento - già di un migliaio di anni, vedi i nostri libri “Metodi” e “Il re degli Slavi”.

Secondo gli “antichi”, Giamblico era un buon matematico. Citano alcuni teoremi da lui dimostrati. Eccone uno. “Se nella somma di tre numeri che si susseguono nella serie naturale, a condizione che il più grande sia un multiplo di 3, si prende la somma delle cifre o, secondo Giamblico, la somma delle MONADI, in questa somma si prende di nuovo la somma delle cifre, eccetera, allora l'ultima somma sarà sempre il numero 6.” [988:00].

Oggi tali problemi sono considerati di livello scolastico, ma cinquecento anni fa questo era davvero un ottimo teorema sui segni di divisibilità.

Si noti che il termine stesso MONADE, usato qui dall'“antico” Giamblico, è ben noto nella scienza tardo-medievale. E fu introdotto, come si ritiene, per la PRIMA volta, dal famoso filosofo e matematico Leibniz nel 1697, cioè alla fine del XVII secolo. A proposito delle monadi di Leibniz, l'enciclopedia scrive quanto segue:

“Gli esseri che stanno alla base del mondo, indivisibili e semplici, di per sé spirituali, ma che con le loro relazioni creano l'apparenza della materialità, aderendo a Giordano Bruno, dal 1697 G. LEIBNIZ COMINCIÒ A CHIAMARLE MONADI. Le monadi sono unità viventi, simili a spiriti, di cui ogni cosa è costituita e al di fuori delle quali non c'è nulla al mondo. POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME PUNTI NON DIMENSIONALI; ma non sono i punti insegnati dalla geometria. I punti geometrici non hanno misure, ma sono comunque rappresentati nello spazio... Le monadi, invece, non sono affatto nello spazio, perché esse stesse formano lo spazio con la loro interazione. Possono anche essere paragonate agli atomi, ma non sono gli atomi di Democrito e degli altri materialisti. Le MONADI di LEIBNITZ non hanno definizioni esterne - di estensione, di figura, di movimento esterno; le loro definizioni sono esclusivamente interne e la loro vita è solo interna" [988:00].

Vediamo che l'“antico” Giamblico - o il suo editore - utilizza attivamente la nozione scientifica introdotta per la prima volta da Leibniz nel XVII secolo. Vale la pena notare anche in questo caso la somiglianza tra il ragionamento puramente filosofico dell'“antico” Giamblico e quello del Leibniz medievale. Di conseguenza, il testo esistente di Giamblico è stato scritto o modificato, molto probabilmente, nel XVII secolo.

Vale la pena notare che il compilatore dell'opera attribuita a Giamblico ha incluso alcuni suoi frammenti che parlano della stessa cosa. Di conseguenza, i commentatori successivi hanno trovato QUALCOSA nell'“antico” Giamblico. Per esempio, secondo loro: “L'inizio di questo capitolo (229) coincide quasi alla lettera con il cap. XVI,69... Il passo del cap. XXII, 101-102 è ripetuto.” [992:1], с.59.

Il volume del libro di Giamblico di Calcide è notevolmente inferiore a quello dell'opera di Flavio Filostrato. Vale a dire, sessantotto pagine. Allo stesso tempo, l'opera di Giamblico è comunque di dimensioni maggiori rispetto a tutti e quattro i Vangeli canonici.

4. IL LIBRO “PITAGORA” DI DIOGENE LAERZIO.

La seconda opera antica conosciuta che parla di Pitagora è il “Pitagora” di Diogene di Laerte o Diogene Laerzio. Quest'opera è di dimensioni notevolmente inferiori rispetto al libro di Giamblico. È inclusa come “Libro ottavo” nella grande opera di Diogene di Laerte intitolata “Sulla vita, gli insegnamenti e i detti dei filosofi famosi” [249:0]. Il volume del libro “Pitagora” è piccolo: solo quattordici pagine.

Di Diogene di Laerte non si sa quasi nulla. Si ritiene che sia vissuto alla fine del II secolo e nei primi decenni del III secolo d.C. Le date esatte della sua vita, tuttavia, non sono state definite. "Inoltre, non esiste un nome esatto del libro. Nel manoscritto di Parigi del 1759, il titolo recita: “Diogene Laerzio agiografie e pensieri di coloro che sono diventati famosi in filosofia, e un breve riassunto delle opinioni di ciascuna dottrina”. Sopatro chiama il libro di Diogene Laerzio semplicemente "biografie di filosofi". Anche Stefano di Bisanzio l'ha letteralmente chiamato “Storia del filosofo”... Pure Eustazio lo riporta brevemente col titolo "Descrizioni di vita dei sofisti"... Alla fine dei manoscritti più completi si trova più precisamente: “Riassunto di Diogene Laerzio sulle biografie dei filosofi e delle loro dottrine in 10 libri” [249:0], p.7.

Tenendo conto dei risultati ottenuti in precedenza, si ottiene che Diogene di Laerte visse all'incirca nella seconda metà del XIV - prima metà del XV secolo d.C.

Come nel caso di Flavio Filostrato, l'atteggiamento degli storici scaligeriani nei confronti di Diogene di Laerte è estremamente scettico. Anche se, d'altra parte, essi stessi lo utilizzano come importante fonte primaria. Ecco, ad esempio, come l'“Enciclopedia” di Brockhaus ed Ephron parla di Diogene.

"Diogene Laerzio (BIOGRAFIA SCONOSCIUTA) - scrittore della fine del II e dell'inizio del III secolo dopo Cristo. La sua opera, giunta a noi in un volume incompleto, è intitolata “Vita, insegnamenti e opinioni dei filosofi famosi” e consta di ben 10 libri. Nonostante la totale assenza di critica, nonostante l'eccesso di aneddoti ridicoli tratti dalla vita dei filosofi, nonostante la mancanza di talento filosofico dell'autore, il suo libro è la fonte più importante per la storia della filosofia greca. Particolarmente importanti sono il libro 8, che espone la dottrina stoica, e il libro 10, che espone l'epicureismo. Questi libri sono scritti in modo più sistematico e significativo. Diogene utilizzò le opere dei cosiddetti “dossografi”, che non sono giunte fino a noi. L'influenza di Diogene sulla storiografia della filosofia greca è innegabile: per esempio, Stanley, che ha realizzato la prima storia coerente della filosofia greca, si attiene quasi in tutto a Diogene Laerzio" [988:00].

Si noti che l'ottavo libro, enfatizzato nell'Enciclopedia, è proprio quello su Pitagora.

5. IL LIBRO “VITA DI PITAGORA” DI PORFIRIO.

Infine, la terza opera antica che racconta la storia di Pitagora è il testo di Porfirio.

Si ritiene che Porfirio sia vissuto tra il 232 e il 301 d.C. circa. [249:0], p.554. Cioè, secondo la nuova cronologia, all'incirca alla fine del XIV - prima metà del XV secolo. Di conseguenza, potrebbe essere un contemporaneo più giovane di Diogene di Laerte. Anche della vita di Porfirio non si sa quasi nulla. L'Enciclopedia di Brockhaus ed Ephron riporta brevemente quanto segue.

"Porfirio (filosofo) (232-305) era originario di Tiro, principale discepolo di Plotino ed editore delle sue opere; prima di incontrarlo a Roma aveva studiato con il filosofo Longino ad Atene. Il nome di Porfirio era in realtà MALIK, che in siriaco significa re; Plotino lo cambiò in PORFIRIO.... Nel suo sistema del Mondo, oltre agli dèi, ai demoni e agli eroi della mitologia classica, giocano un ruolo anche gli “arcangeli” e gli “angeli”, tratti dal giudaismo, che egli considerava con riverenza.... Il cristianesimo, al contrario, con il suo universalismo negativo (secondo Porfirio) suscitava in lui un'inimicizia inconciliabile, che si sforzò di giustificare in un'ampia opera polemica: “1cinque libri contro i cristiani” ... conosciuto solo grazie ad alcune citazioni di scrittori ecclesiastici. Molte altre opere filosofiche, astrologiche e storiche di Porfirio sono giunte a noi solo attraverso stralci o sono conosciute solo di nome... Tra i discepoli di Porfirio il più famoso fu Giamblico" [988:00].

Il volume dell'opera "Vita di Pitagora" di Porfirio è ancora più esiguo di quello di Diogene di Laerte, cioè dodici pagine [676:0], pp.449-461.

Procediamo ora all'analisi della biografia di Pitagora, basandoci sulle fonti antiche elencate.

6. PITAGORA ERA FIGLIO DEL DIO APOLLO E SUA MADRE SI CHIAMAVA PARTENIDE.

Giamblico riporta: "Mnemarco e Pitide, genitori di Pitagora, discesero, come si dice, dallo stesso casato e ceppo del fondatore della colonia, Anceo. Venendo a Pitagora attribuite queste nobili origini dai suoi concittadini, un poeta samio lo disse figlio di Apollo, con queste parole: "Pitagora, che ad Apollo prediletto da Zeus, Pitide generò, la più bella tra le donne di Samo." …

Val la pena spiegare donde questa credenza abbia tratto alimento e vigore : una volta che questo Mnemarco di Samo era venuto per motivi di commercio a Delfi, insieme con la moglie la cui gravidanza non era ancora manifesta, la Pitia predisse - a lui che la interrogava su un imminente viaggio in Siria - che il viaggio gli sarebbe riuscito favorevolissimo e conveniente e che la moglie era già incinta e avrebbe generato un figlio che per bellezza e sapienza avrebbe sopravanzato quanti mai erano vissuti e che per tutta la vita avrebbe massimamente beneficato il genere umano. Mnemarco trasse la conclusione che il dio, senza esserne richiesto, non gli avrebbe predetto nulla sul figlio, se a questi non stesse per toccare un eccezionale privilegio, per divina concessione. Allora mutò subito il nome della sua donna da Partenide in Pitide, a motivo del figlio e della profetessa …

E quando la donna partorì a Sidone, nella Fenicia, chiamò il figlio Pitagora, perché gli era stato preannunciato da Apollo Pitio … Il che in nessun modo si deve ammettere.” [992:1], p.5.

Secondo Giamblico, Pitagora pregava sull'altare di Apollo Genitore [992:1], p.11. A proposito, Diogene di Laerte lo conferma: “È certo anche che abbia venerato soltanto l'altare di Apollo Genitore a Delo,” [249:0], p.336.

Per cui, cosa ci dice Giamblico?

- L'ANNUNCIAZIONE E L'IMMACOLATA CONCEZIONE. - In primo luogo, si racconta che c'era una famiglia - un marito e una moglie che non avevano ancora figli. Poi accadde che la moglie rimase incinta di un dio, e il marito non ne sapeva ancora nulla. Si dice che il vero padre del futuro bambino fosse il dio Apollo. L'oracolo annuncia al marito che la moglie è incinta e che partorirà un figlio che si distinguerà da tutte le persone che sono vissute. Il marito accetta con rispetto la natura divina del futuro figlio e si rende conto dell'importanza dell'evento miracoloso.

È difficile dubitare che quello che abbiamo davanti sia effettivamente il racconto dei Vangeli canonici dell'Immacolata Concezione. Il marito Giuseppe e la moglie Maria. L'arcangelo - oracolo - Gabriele annuncia a Maria la futura nascita di Gesù. Il padre di Cristo è Dio. Giuseppe si piega alla volontà di Dio e si prende cura di Maria e del bambino.

- DIO-PADRE E DIO-FIGLIO. - In secondo luogo, secondo Giamblico, il padre di Pitagora era lo stesso dio Apollo. Di conseguenza, viene fuori il nome di Apollo o Apollonio che, come abbiamo mostrato nel capitolo precedente, è un riflesso di Andronico-Cristo. Così nella narrazione di Giamblico della nascita di Pitagora, Cristo è effettivamente presente. Allo stesso tempo si dice che Febo-Apollo era figlio di Zeus. Cioè GESÙ è menzionato qui come in diverse ipostasi - lui è Zeus (secondo le nostre ricerche), lui è Apollo, il figlio di Zeus e, infine, lui è Pitagora, il figlio di Apollo, il “nipote” di Zeus = Gesù. Come abbiamo già detto, l'immagine di Andronico-Cristo si moltiplicò - sulla carta - in molti dei suoi riflessi divini e non. I cronisti successivi, dimenticando l'essenza della questione, cominciarono a confondere e a “forzare” alcuni di questi riflessi per farli incontrare tra loro, ecc. Iniziò il processo della fantasia sfrenata su materiale abbastanza reale, ma parzialmente dimenticato. A volte c'era confusione.

- L'IMMACOLATA. - È interessante notare che, secondo Giamblico, il marito cambiò il nome della moglie quando venne a conoscenza dell'“Immacolata Concezione”. In particolare, invece di PARTENIDE, cominciò a chiamarla PITIA. Ma in fondo PARTENIDA è praticamente la stessa cosa di PARTENOS, cioè IMMACOLATA. È proprio questo il nome di Maria Vergine: la Vergine IMMACOLATA. Tale nome indicava un'Immacolata concezione. Altri dettagli sull'origine della parola stessa PARTENOS sono riportati nel nostro libro " Lo zar degli Slavi".

Vale la pena notare che nella storia di Giamvlico ogni tanto compare la Siria, dove navigò Mnemarco-Mnesarco. Secondo i nostri risultati, l'"antica" Siria biblica è la Rus' dell'Orda.

Inoltre, Giamblico dice: “Dopo che Mnemarco ritornò a Samo dalla Siria, con molto guadagno e copiose ricchezze, innalzò un tempio ad Apollo e lo dedicò al Pitio, mentre affidò il figlio, perché venisse educato nelle diverse e più importanti discipline, ora a Creofilo, ora a Ferecide di Siro, ora a quasi tutti i capi religiosi, a loro raccomandandolo affinché venisse adeguatamente istruito nelle cose divine, secondo le sue capacità. E il fanciullo cresceva il più bello nell'aspetto a memoria d'uomo, riuscendo felicemente il più degno della divinità ... onde tra la gente si rafforzò a buon diritto la convinzione che il giovane fosse figlio di un dio.” [992:1], p.5.

Abbiamo già mostrato più volte che i vari racconti su Andronico-Cristo sottolineano che egli ebbe un'educazione e un'istruzione brillante. Vediamo la stessa cosa con Giamblico.

Nei Vangeli Gesù viene chiamato falegname e figlio di un falegname: "Non è forse il falegname, il figlio di Maria?" (Marco 6:3), e anche "Non è forse il figlio di un falegname?" (Matteo 13:55).

Curiosamente, Diogene di Laerte si riferisce a Pitagora come al figlio di un tagliapietre: “Il primo esponente ne fu Pitagora, figlio di Mnesarco, un incisore di pietre per anelli. A dire di Ermippo Pitagora era di Samo; secondo Aristosseno era invece un Tirreno originario di una delle isole occupate dagli Ateniesi dopo averne cacciato appunto i Tirreni.” [249:0], p.332.

Il falegname taglia il legno, lo scalpellino la pietra. Quindi, in entrambe le versioni Pitagora-Gesù è rappresentato come un artigiano, che lavora con questo o quel materiale. Forse in senso figurato.

A proposito, Diogene chiama il padre di Pitagora con il nome di MNESARCO, non Mnemarco come fa Giamblico. Ma MNESARCO può essere una leggera distorsione della combinazione di parole MONO-RE, cioè MONARCA, re sovrano. È un nome abbastanza appropriato per Dio Padre, di cui si considera il figlio Gesù - Dio Figlio.

A proposito, Diogene di Laerte riferisce che Pitagora era anche “onorato come figlio di Ermes” [249:0], p.333. Cioè, era il figlio di un Dio.

Vale la pena notare che, secondo Diogene di Laerte, “la sua casa era chiamata TEMPIO DI DEMETRA” [249:0], p.336.

Ma il nome DE-METRA, molto probabilmente, è una variante della pronuncia del nome DEO-MATHER, cioè Madre di Dio. In questo caso tutto diventa chiaro: la casa di Pitagora-Cristo era chiamata il santuario di DIO-MADRE, la Vergine Maria.

E ancora: “Alcuni, secondo la testimonianza di Apollonio, lo consideravano (Pitagora - Aut.) figlio di APOLLO e di Pitia, e SOLO A PAROLE - figlio di Mnesarco. Così dice anche un poeta di Samo:

Da Febo, figlio di Zeus, nacque Pitagora da Pitia.

Quella che nella terra di Samo superava tutti con la sua bellezza”. [676:0], p.449.

Qui risuona il punto di vista cristiano, secondo il quale il vero padre di Cristo-Pitagora era il Dio Apollo, e Mnesarco - il Giuseppe evangelico - era un padre “solo a parole”, cioè un padre adottivo. Si parla anche della bellezza della Vergine Maria, cioè di Pitia = Partenide = Parthenos.

7. SECONDO UNA DELLE VERSIONI "ANTICHE", PITAGORA-CRISTO ERA UN ETRUSCO, CIOÈ UN RUSSO.

Porfirio sull'origine di Pitagora dice quanto segue.

“La maggior parte degli autori concorda che sia stato figlio di Mnesarco, però è controversa l'origine di Mnesarco. Alcuni infatti lo ritengono di Samo, mentre Neante nel V libro dei Mythica lo dice Siro di Tiro della Siria. Quando una mancanza di grano incolse i Samii, Mnesarco, navigando con grano nel suo commercio verso l'isola, lo vendette alla città e ne ricevette diritti di cittadino. Giacché tra i suoi figli Pitagora era particolarmente disposto all'apprendimento di ogni scienza, Mnesarco lo condusse a Tiro e lì, trovandosi insieme con i Caldei, glieli fece frequentare con grande assiduità.” [676:0], p.449.

Nel libro "La Rus' dell'Orda" abbiamo dimostrato che le "antiche" Siria e Assiria sono la Rus' dell'Orda del XIII-XVI secolo. Quindi, come vediamo, in base ad alcuni dati antichi, Mnesarco, il padre di Pitagora-Cristo, era originario della Rus'. A proposito, si racconta che abbia portato dalla Siria del pane da distribuire agli affamati abitanti di Samo. In realtà, nella Rus' c'era praticamente sempre molto pane, e la Rus' lo riforniva a molti Paesi.

Come si evince dal messaggio di Porfirio, il giovane Pitagora-Cristo trascorse un certo periodo di tempo a Tiro in Siria, cioè nella Rus' dell'Orda, dove fu istruito nelle scienze dai Caldei. Come abbiamo mostrato nei libri "Lo zar degli Slavi" e "L'inizio della Rus' dell'Orda", sono rimaste le prove che Maria, la madre di Cristo, era originaria della Rus' dell'Orda. Ciò concorda con il messaggio di Porfirio.

Inoltre, Diogene di Laerte riferisce che "Pitagora, figlio di Mnesarco il tagliapietre, proveniva da Samo (come dice Ermippo) oppure era un TIRRENO (come dice Aristosseno) proveniente da una di quelle isole di cui gli Ateniesi si impadronirono, dopo averne scacciato i TIRRENI" [249:0], p.332.

Chi sono i Tirreni? Secondo gli autori antichi, “i Tirreni sono gli Etruschi, considerati un popolo esperto di conoscenze segrete; da qui (come aggiungono i commentatori - Aut.) nasce la leggenda che fa risalire a loro Pitagora (in modo ancora più colorito - in Porfirio, paragrafo 10)” [249:0], p.533.

Passiamo a Porfirio. Ecco cosa dice di Pitagora e di suo padre Mnesarco: “Dal momento che Diogene nelle sue "Avventure incredibili al di là di Tule" espose con esattez-za i fatti del filosofo, decisi di non trascurare nessun particolare del suo racconto. Egli dice che Mnesarco, il quale era Tirreno di nascita, di quei Tirreni i quali colonizzarono Lemno, Imbro e Sciro, partito di lì visitando molte città e molti paesi, trovò un bambino che giaceva sotto un pioppo grande e frondoso; fermatosi, lo vide supino guardare il cielo senza battere le palpebre davanti al sole e tenere in bocca una canna piccola e sottile come un flauto. Meravigliatosi e vedendolo nutrirsi con la rugiada che stillava dal pioppo, lo prese sulle braccia, credendo che la nascita del bambino fosse in certo modo divina. Fermatosi a Samo, fu accolto da un certo Androcle che abitava lì, il quale gli affidò la cura della sua casa. Vivendo nell'agiatezza, egli allevò il bambino chiamandolo Astreo insieme con i suoi figli che erano tre, Eunosto, Tirreno e Pitagora: e questi, ch'era il più giovane, Androcle lo adottò per figlio.” [676:0], p.451.

Anche in questo caso si dice che Mnesarco, il padre di Pitagora, era un Tirreno, cioè un ETRUSCO.

Viene poi riportata una curiosa leggenda secondo cui Mnesarco avrebbe trovato il Bambino divino “sotto un albero”. Molto probabilmente si tratta di una variante del mito del miracoloso ritrovamento dei neonati reali, i fratelli Romolo e Remo, da parte di un “pastore”. Ricordiamo che, secondo la versione romana, essi furono allevati dalla Lupa e vissero per un certo periodo nella natura selvaggia, lontano dagli esseri umani. Nel libro " La Roma dei re nella confluenza dell'Oka e del Volga" abbiamo dimostrato che Romolo è un riflesso di Andronico-Cristo, mentre Remo è un riflesso di Giovanni Battista. La “lupa” è un simbolo della Vergine Maria.

Quindi, a quanto pare, Porfirio ci ha informati qui del “ritrovamento sotto l'albero” del Bambino divino - Gesù Cristo, cioè Pitagora. È vero, Porfirio stesso è già un po' confuso dalla cronologia errata e ritiene che il Bambino divino “trovato” da Mnesarco sia un certo Astreo (stella?), che Mnesarco allevò insieme al figlio Pitagora.

È da notare che, secondo Porfirio, il bambino Astreo fu allevato da un certo uomo di Samo di nome ANDROCLE. Qui emerge chiaramente il nome ANDRONICO, cioè il nome di Cristo.

A quanto pare, abbiamo davanti a noi la storia del “ritrovamento” miracoloso di ANDRONICO-Cristo, cioè di Pitagora. In questo caso la combinazione di parole SAMO ANDROCLE significava, a quanto pare, il MESSIA ANDRONICO-Cristo.

8. SI SCOPRE CHE GLI “ANTICHI” IDENTIFICAVANO PITAGORA CON IL DIO APOLLO. I CAPELLI LUNGHI DI PITAGORA-CRISTO.

Abbiamo già incontrato più volte il fatto che gli autori antichi riportassero i capelli lunghi di Andronico-Cristo. Questo dettaglio ha attirato l'attenzione di molti e quindi è stato ripreso in diverse fonti primarie. Dovremmo aspettarci che qualcosa di simile venga detto di Pitagora. La nostra previsione si avvera. Giamblico riporta: “Perciò, essendo ancor giovinetto, una grande fama di lui giunse presso i sapienti del tempo: presso Talete a Mileto e presso Biante a Priene, diffondendosi nelle vicine città, tanto che in molti luoghi la gente lodava il giovane come l'ormai proverbiale "Chiomato di Samo", riguardandolo alla stregua di un dio e rendendolo universalmente famoso.” [992:1], p.6.

Nel capitolo precedente abbiamo visto che Flavio Filostrato fornisce esattamente le stesse informazioni su Apollonio di Tiana, un altro riflesso di Andronico-Cristo.

In precedenza Giamblico ci ha informato che molti consideravano Pitagora figlio di Apollo. Ma, a quanto pare, esistevano affermazioni più dirette e assolutamente inequivocabili: Pitagora era direttamente imparentato con Apollo stesso. È noto, ad esempio, quanto segue: “Pitagora tra gli dèi, quasi fosse un buon demone sommamente amico agli uomini : alcuni lo dissero Pitio, altri Apollo lperboreo, altri Peane, altri uno dei demoni che abitano la luna, altri infine lo identificarono con questo o quel dio dell'Olimpo che dicevano esser apparso in forma umana agli uomini d'allora, a vantaggio e a emendazione della vita mortale, affinché donasse alla natura mortale la scintilla salvifica della beatitudine e della filosofia, della quale nessun maggior bene agli uomini giunse né mai giungerà, donato dagli dèi [ tramite questo Pitagora ]. Epperò ancor oggi il proverbio celebra con somma venerazione il "Chiomato di Samo".” [992:1], p.10.

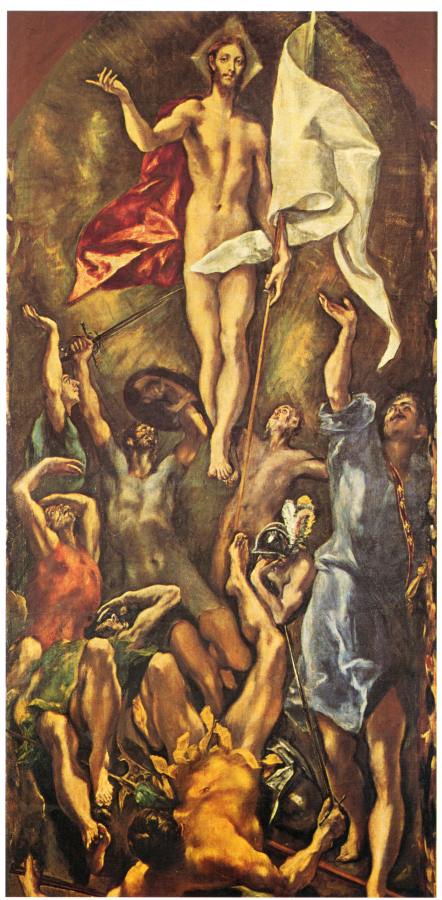

Perciò, la gente considerava Pitagora come il dio Apollo, cioè, come oggi sappiamo, Gesù Cristo! Inoltre, qui suonava francamente il dogma cristiano secondo cui il dio Pitagora-Cristo avrebbe assunto la forma umana per salvare l'umanità. Ancora una volta viene sottolineato l'importante dettaglio dell'aspetto esteriore - i lunghi capelli di Pitagora-Cristo, fig.2.2.

A proposito, sopra è stato detto che alcuni pensavano che Pitagora fosse Peane. Chi è Peane? I commentatori riportano quanto segue: “Peane è secondo Omero .... - il guaritore degli dei. In seguito fu identificato con Apollo e Asclepio. (In alcuni casi Peane è uno dei nomi di APOLLO, collegato al suo dono di guarigione).” [992:1], p.10. Di conseguenza, il soprannome PEANE indica ancora una volta l'identificazione di Pitagora con Apollo-Apollonio, cioè con Andronico-Cristo.

In tutta l'opera di Giamblico ci sono prove sparse che Pitagora era identificato con il dio Apollo. Cioè, sottolineiamo, non con il figlio di Apollo, ma con Apollo stesso. Ad esempio, Giamblico riferisce che quando da Sibari a Crotone giunsero ambasciatori a Pitagora per chiedere schiavi, Pitagora, “guardando uno degli ambasciatori, che era l'assassino dei suoi amici, non gli rispose nulla. Quando quest'ultimo gli chiese spiegazioni e volle comunicare con lui, Pitagora disse che a tali uomini era vietato dalla legge degli dei. Per questo alcuni hanno deciso che Pitagora è lo stesso APOLLO.” [992:1], p.38.

Ecco un'altra di queste storie.

“Ed eccone la prova migliore: quando lo scita Abari, del paese degli lperborei, ignaro della cultura greca e non iniziato, avanzato negli anni, giunse da lui, Pitagora non lo introdusse per i diversi gradi degli studi scientifici, ma, invece del silenzio quinquennale e dell'uditorato per un cosl lungo periodo e delle altre prove d'esame, lo mise subito in condizione di ascoltare il suo insegnamento e lo istruì, in pochissime parole, sul contenuto della sua opera Intorno alla natura e dell'altra intorno agli dei …

Venne dunque Abari dal paese degli lperborei, il sacerdote di Apollo che lì è venerato, già vecchio per età e sapientissimo nelle cose sacre. Egli tornava dalla Grecia in patria per consacrare al suo dio, nel tempio lperboreo, l'oro che aveva raccolto. Ma, passando per l'Italia, vide Pitagora che gli apparve somigliantissimo al suo dio e si convinse che egli a nessun uomo era simile ma era realmente Apollo . Ciò arguiva dai tratti venerabili che in lui scorgeva e dai segni distintivi che egli, sacerdote, già conosceva. Cosl consegnò a Pitagora la freccia che - venendo - aveva portato con sé dal tempio, come aiuto nelle eventuali difficoltà che avrebbe incontrate in una cosl lunga peregrinazione. Infatti su di questa viaggiando, aveva attraversato luoghi altrimenti invalicabili, come fiumi, stagni, paludi, monti e simili e con essa mormorando formule - come si narra - compiva riti purificatori, allontanava pestilenze, stornava i venti dalle città che lo invocavano come soccorritore.” [992:1], p.27.

Pertanto, qui si afferma direttamente che Pitagora è il DIO APOLLO in persona. Cioè, come ora sappiamo, Andronico-Cristo.

E altrove Giamblico dice ancora: “È sorta l'opinione che Pitagora fosse in realtà Apollo” [992:1], p.48.

Gli fa eco Diogene di Laerte: “In effetti si dice che Pitagora avesse un aspetto quanto mai grave e venerando e i suoi discepoli credevano fosse Apollo venuto dalla terra degli Iperborei. A quanto si racconta, una volta che gli rimase scoperto il fianco si poté vedere la sua coscia d'oro; e molti andavano dicendo che il fiume Nesso gli rivolse un saluto mentre lo stava attraversando …

Fu oggetto di tale ammirazione che i suoi discepoli erano detti...; d'altra parte egli stesso ha scritto

di «essere tornato tra gli uomini dall'Ade dopo duecentosette anni» …

… dice che fu chiamato Pitagora perché annunciava la verità non meno che il dio di Pito.” [249:0], p.335, 336, 338.

Torniamo ancora una volta al tema dei lunghi capelli di Pitagora-Apollonio, cioè di Cristo. Diogene di Laerte, menzionando nel corso del caso presunto anche “un altro Pitagora”, dà la seguente informazione:

“... che fu il nostro Pitagora il primo a combattere gli incontri di pugilato sulla base di una vera tecnica, nella 48a Olimpiade, quando si presentò con una chioma di capelli lunghi e vestito di porpora; dopo essere stato escluso dalla gara dei fanciulli subito si presentò in quella degli uomini e vinse. Lo dimostra anche l'epigramma composto da Teeteto:

Se un certo Pitagora, Pitagora lungochiomato, o straniero, celebrato pugile samio, tu conosci,

ecco, Pitagora sono io: se domanderai le mie imprese a qualcuno degli Elei, dirai che racconta cose incredibili.” [249:0], p.345.

Da ciò si evince che si tratta di Pitagora di Samo, il famoso filosofo e matematico. Si dice che avesse i capelli lunghi. Questo dettaglio dell'aspetto di Andronico-Pitagora era quindi piuttosto popolare e molte persone ne parlavano.

9. LA MIRACOLOSA “FRECCIA” DI APOLLO-PITAGORA E LA LANCIA DI ANTIOCHIA. COME PURE L'ASTA DEL VESSILLO NELLE MANI DI CRISTO DURANTE LA SUA ASCENSIONE AL CIELO.

Nella storia di Giamblico citata sopra, in relazione a Pitagora viene menzionata una storia molto interessante su una certa freccia di Apollo. È curioso che si chiami proprio così, ovvero "FRECCIA DI APOLLO". [992:1], с.27, 38.

Gli storici hanno espresso opinioni diverse su questa “freccia” apollinea-pitagorica. Per esempio, “A.F. Losev la chiama freccia di Apollo e la considera .... come un simbolo in cui si combinavano le idee dei raggi vivificanti e curativi del Sole". [992:1], p.27.

Vale la pena notare che, secondo Giamblico, la “freccia di Apollo” ha proprietà meravigliose. Si scopre infatti che SEDENDOSI SU QUESTA freccia si possono percorrere grandi distanze in modo eccezionalmente rapido. Così faceva il sacerdote di Apollo. E allo stesso tempo, la “freccia” è in qualche modo strettamente legata a Pitagora. Il fatto è che il sacerdote del dio Apollo consegnò solennemente la freccia miracolosa non a uno qualsiasi, ma proprio a Pitagora. Inoltre, si scopre che non solo Abari, il sacerdote di Apollo, ma Pitagora stesso volò sulla freccia. Giamblico riporta: “"Abari (soprannominato - Aut.) "viaggiatore dell'etere", perché egli, dopo essersi seduto sulla freccia di Apollo, donatagli nella terra degli Iperborei, attraversò fiumi, mari e luoghi impervi, volando in qualche modo nell'aria, cosa che fu fatta, secondo la supposizione di alcuni, anche da Pitagora, quando a Metaponto e a Tauromenio nello stesso giorno parlò con gli amici di entrambe le città" [992:1], p.38.

Di cosa stiamo parlando? Probabilmente della famosa lancia che fu usata per colpire a morte Andronico-Cristo quando fu crocifisso sulla croce, Fig. 2.3. La lancia si è conservata e oggi è nota come “lancia di Antiochia” [1222:1]. Invece di una LANCIA, Giamblico parla di una FRECCIA.

Diventa chiaro perché, secondo il racconto di Giamblico, lo stesso Pitagora-Apollo, così come Abari il sacerdote del dio Apollo, "sedevano" sulla freccia di Apollo presentata a Pitagora. Così, sotto la penna dell'ultimo redattore, la lancia evangelica conficcata nel costato di Cristo è stata rifratta. Durante l'esecuzione, Gesù fu per così dire “messo su una lancia”, trafitto nel fianco con una lancia. Giamblico aveva già dimenticato l'essenza del caso e, invece del colpo di lancia, descrisse il caso come se il sacerdote di Apollo o Pitagora-Apollo stesso si fosse “seduto sulla lancia”.

Da dove viene l'immagine del “volo” di Pitagora-Apollo su una freccia-lancia? A quanto pare, anche qui incontriamo il motivo della risurrezione di Cristo. Come abbiamo discusso più volte, la risurrezione di Cristo fu imprevista da molti. Cristo ascese al cielo, cioè, come potrebbero scrivere alcuni autori, volò in aria e volò lontano, fuori dalla vista. L'ascensione al cielo ha dato motivo, probabilmente, di chiamare Pitagora-Cristo e il sacerdote del dio Apollo “Viaggiatori dell'etere”. Il volo-ascensione era considerato un "viaggio nell'aria".

Inoltre, secondo i Vangeli, dopo la Risurrezione Cristo apparve alla gente in un altro luogo, lontano dal monte Golgota, dove fu crocifisso e ucciso da un colpo di lancia. Tale "scomparsa miracolosa" e apparizione in un altro luogo, potrebbe essere poeticamente interpretata e descritta come un "volo su una freccia-lancia", che trasportò Cristo-Pitagora dal Golgota ad altre terre lontane. In un altro punto Giamblico parla ancora di questo evento che colpì molte persone: “Inoltre è fama pressoché universale che in un solo e medesimo giorno egli si trovò a Metaponto in Italia e a Tauromenio in Sicilia, e insieme parlò ai discepoli di ambedue le città, sebbene tra i due luoghi intercorresse una distanza di numerosi stadi per terra e per mare, non colmabile neanche in parecchi giorni di viaggio.” [992:1], p.38.

Così la famosa scena evangelica dell'Ascensione di Cristo può aver dato origine all'idea che Cristo “volasse nell'aria”, Fig. 2.4.

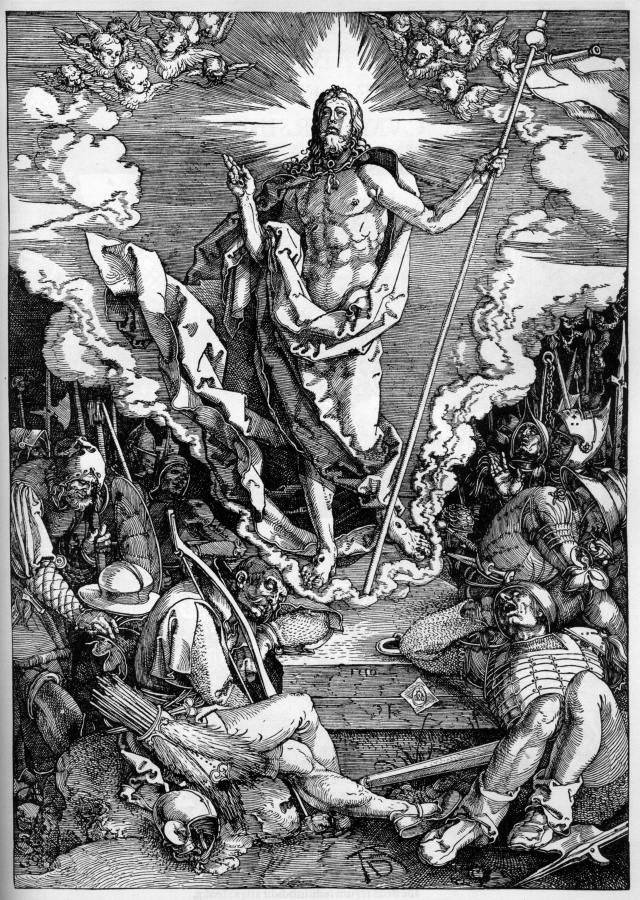

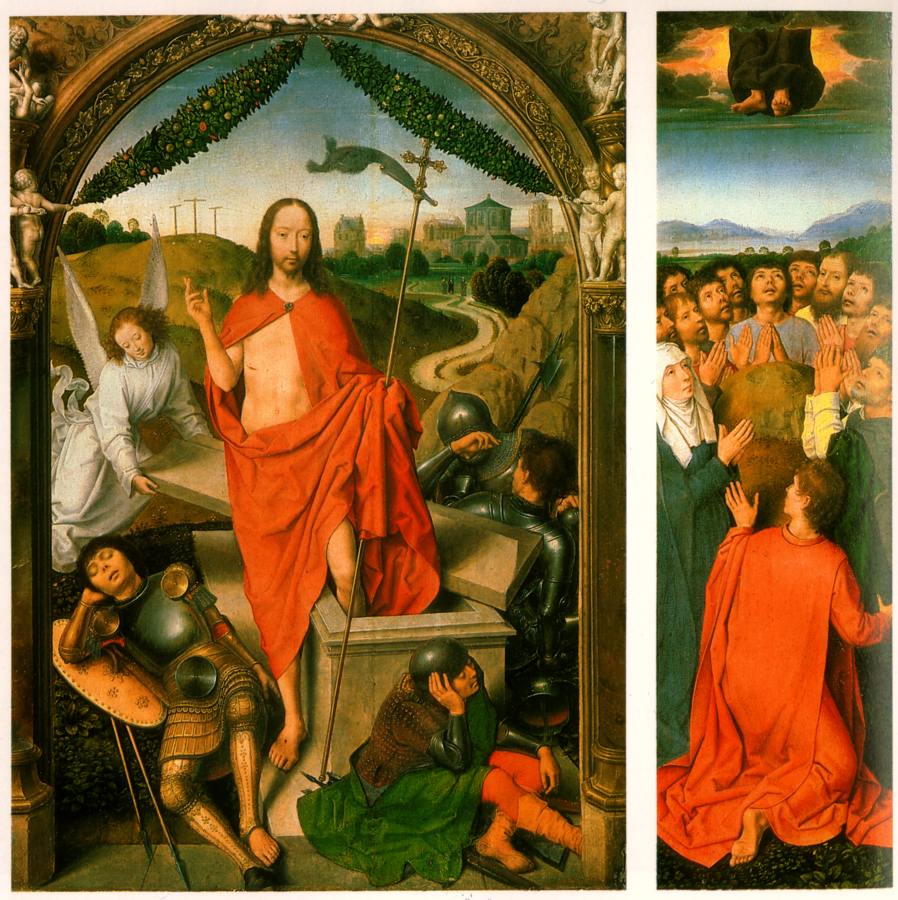

A proposito, l'immagine della “lancia-freccia”, sulla quale come Pitagora-Cristo volava nell'aria, diventa ora più chiara. Il punto è che in molte icone e dipinti antichi che rappresentano la Resurrezione e l'Ascensione di Cristo al cielo, GESÙ TIENE IN MANO L'ASTA DI UNO STENDARDO. Come, ad esempio, nel quadro di El Greco, Fig. 2.4, che abbiamo citato. Vedi anche Fig. 2.5, Fig. 2.6, Fig. 2.7, Fig. 2.8. Osservando tali immagini, alcuni autori successivi hanno potuto avere l'impressione che Cristo stesse volando in aria, tenendo in mano UN'ASTA, UNA LANCIA O UNA FRECCIA. In seguito, l'immaginazione ha preso il sopravvento e i "classici dell'antichità" hanno iniziato a colorare l'immagine con ulteriori dettagli e associazioni letterarie. La Fig.2.9 mostra un'immagine accoppiata: a sinistra la Resurrezione di Cristo e a destra l'Ascensione di Cristo. Nelle mani di Gesù c'è l'asta di un vessillo che sembra una lancia-freccia. Con il ginocchio sinistro sembra appoggiarsi all'asta prima di salire al cielo.

A proposito, anche le antiche fonti ebraiche raccontano di Cristo che volò nell'aria: "Quando Yeshu ebbe detto queste parole, sbatté le braccia come le ali di un'aquila e si alzò in volo sopra la terra. Tutti i popoli che lo videro rimasero stupiti. E tutto Israele ne fu stupito”. [307], p.367.

Il tema della miracolosa lancia-freccia - o asta del vessillo - viene ulteriormente sviluppato da Giamblico, e nel farlo si scoprono nuove corrispondenze tra Pitagora e Cristo. Citiamo.

“Pitagora dunque prese la freccia, per nulla stupito della cosa e senza chiedere il motivo per cui quello gliela consegnava, ma - come se egli stesso fosse realmente il dio - trasse da parte Abari e gli mostrò

la sua coscia d'oro, provando così che lo straniero non si era ingannato sul suo conto. Inoltre Pitagora gli enumerò - uno per uno - i doni votivi che erano nel tempio Iperboreo, convincendolo cosl sufficientemente di non aver fatto errata congettura su di lui, aggiungendo di esser venuto per curare e beneficare gli uomini e di aver assunto per questo forma umana, affinché gli uomini, presi da meraviglia per la sua superiorità, non si turbassero e non rifuggissero dal suo insegnamento.” [992:1], p.27.

Qui ci vengono comunicati contemporaneamente tre temi importanti.

Il primo è la trama, per noi già chiara, della freccia-lancia di Cristo = Pitagora.

Il secondo e il terzo tema meritano una sezione a parte.