CAPITOLO 2: IL FAMOSO E “ANTICO” PITAGORA È UN RIFLESSO DI ANDRONICO-CRISTO. ECCO ALTRI TRE VANGELI PERDUTI: I LIBRI DI GIAMBLICO DI CALCIDE, DIOGENE LA ERZIO E PORFIRIO.

10. LA COSCIA D'ORO DI PITAGORA-CRISTO E IL PARTO CESAREO.

Il secondo tema che emerge più volte nel libro di Giamblico è la coscia d'oro di Pitagora. Anche Diogene di Laerte ricorda: “Si dice che una volta, quando si spogliò, si vide che aveva un'anca d'oro” [249:0], p.335.

Anche Porfirio si sofferma su questa storia. "È anche noto come mostrò ad Abari, il sacerdote dell'Apollo Iperboreo, LA SUA COSCIA D'ORO a conferma delle sue parole che PITAGORA È L'APOLLO IPERBOREO" [676:0], p.454

Molto probabilmente, qui incontriamo di nuovo il ricordo del parto cesareo con cui nacque Andronico-Cristo, vedi il nostro libro “Il re degli Slavi”. Abbiamo già raccontato che, secondo alcune fonti, ad esempio quelle rabbinico-giudaiche, Cristo stesso si sarebbe tagliato la COSCIA con un coltello e avrebbe inserito nella ferita, per poi estrarli, alcuni scritti miracolosi o la "Parola". Ricordiamo che la Parola era talvolta indicata come Cristo stesso. Presso Giamblico, Diogene e Porfirio questa storia di Cristo fu rifratta sotto forma della storia della COSCIA D'ORO di Pitagora. A proposito, perché la coscia è d'oro? È difficile rispondere in modo inequivocabile, ma possiamo formulare un'ipotesi. Non è escluso che la ferita tagliata sul corpo della donna dopo l'operazione potesse essere cucita con fili d'oro per evitare suppurazioni e infezioni. Forse l'oro o l'argento disinfettati furono utilizzati in qualche altro modo durante questa importante operazione medica eseguita su Maria, la Madre di Dio.

Va detto che la storia della coscia d'oro di Pitagora era famosa ed è stata ripetutamente discussa da diversi “classici antichi”. Ora cominciamo a capire le origini di tale popolarità. In effetti, la prima (o una delle prime) operazione medica di parto cesareo ebbe un certo successo e stupì molte persone. Fu raccontato come un miracolo. Ad esempio, poco dopo, Giamblico aggiunge quanto segue: “È poi universalmente noto che Pitagora mostrò la sua coscia d'oro ad Abari lperboreo, il quale lo credette Apollo degli lperborei, di cui egli stesso era sacerdote. Ciò fece Pitagora per confermargli che egli aveva supposto il vero e che non si era ingannato. Innumerevoli altri fatti ancora più meravigliosi si narrano di quest'uomo, uniformemente e concordemente: previsioni infallibili di terremoti, pestilenze rapidamente scongiurate, tempeste di venti e grandinate subito placate, rasserenamento di acque fluviali e marine per un'agevole traversata dei suoi discepoli.” [992:1], p.38.

Il terzo tema pitagorico di Giamblico è ASSOLUTAMENTE EVANGELICO. Si afferma chiaramente che Pitagora è un Dio, che ha assunto una forma umana ed è apparso agli uomini, servendoli e facendo del bene. Questo è uno dei punti centrali della dottrina cristiana di Cristo. Solo da questo si evince che il libro di Giamblico è una delle versioni dei Vangeli, poi dichiarata "pagana" e quindi generalmente relegata ai margini della storia scaligeriana.

Qualche pagina dopo Giamblico torna sul tema della coscia d'oro di Pitagora e della sua identificazione con il dio Apollo. Ciò che viene detto è questo: “Pensano che la credibilità delle loro opinioni si fondi sul fatto che ad enunciarle non fu il primo venuto, ma dio stesso. E uno dei loro detti è il seguente: "Chi sei, o Pitagora?". Dicono essi infatti che egli è Apollo Iperboreo". E a prova di ciò sta il fatto che durante i giochi si alzò e mostrò la sua coscia d'oro, che accolse nella sua ospitalità Abari lperboreo, togliendogli la freccia che lo guidava nel cammino. Abari, come si narra, venne dalla terra degli lperborei, raccolse denaro per il suo tempio e predisse una pestilenza. Dimorava nei templi, e giammai fu visto bere o mangiare alcunché. Si narra altresl che tra gli Spartani compì i sacrifici scongiuratori e che, in conseguenza di ciò, mai più in seguito la pestilenza si abbatté su Sparta. A questo Abari Pitagora tolse la freccia d'oro, senza la quale quello non era capace di trovare la strada e così se lo fece suo seguace.” [992:1], p.39.

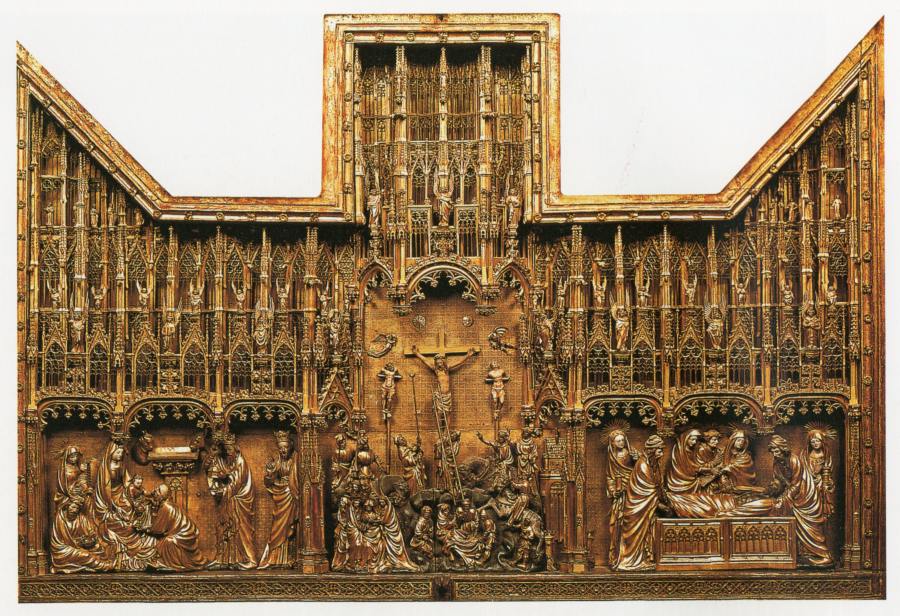

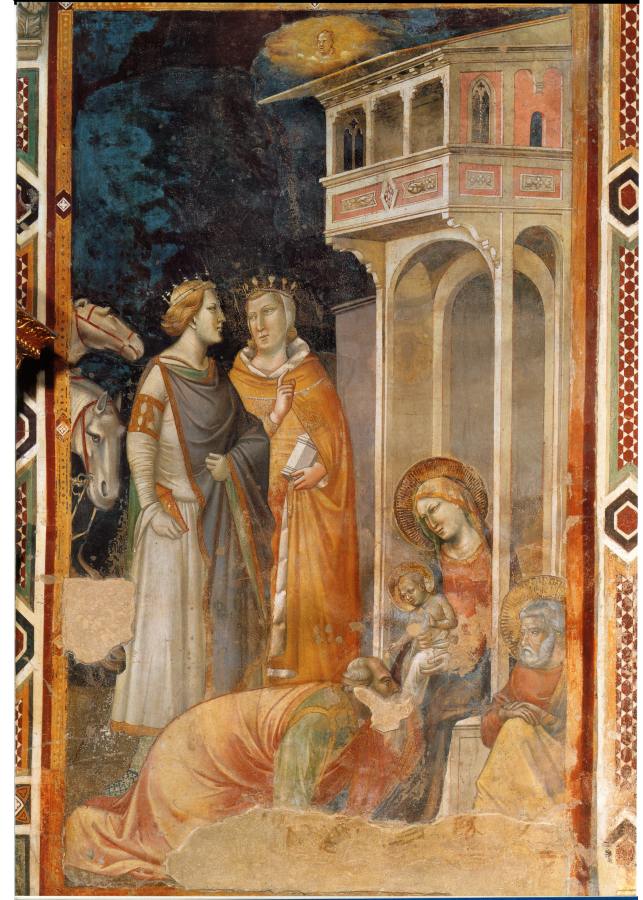

Oltre alla comprensione di questa trama che abbiamo già proposto, va aggiunto che probabilmente qui si riflette anche il tema dell'adorazione e dei doni dei Magi. Ricordiamo che i Magi del Vangelo, provenienti da una terra lontana, si recarono dal Bambino Gesù e gli portarono i doni, Fig. 2.10, Fig. 2.10a, Fig. 2.10b. Allo stesso modo, l'"antico" Giamblico racconta che un sacerdote proveniente dalle lontane terre Iperboree della Scizia, vedi sopra, apparve a Pitagora e gli consegnò i DONI e la FRECCIA D'ORO. A proposito, nel libro " La Rus' Biblica" abbiamo dimostrato che i Magi evangelici sono apparsi a Gesù dalla Rus' dell'Orda, cioè dalla Scizia, dal paese Iperboreo. Perciò, in questo caso Giamblico ha assolutamente ragione.

<Torniamo al fatto che Cristo è stato chiamato anche il Verbo. È interessante che Giamblico abbia conservato una chiara traccia di questa nozione cristiana. Ecco cosa scrive: “Onde non v'ha dubbio che Pitagora scrisse il discorso Sugli dèi traendo ispirazione da Orfeo, al quale diede perciò l'appellativo di «sacro», quasi fosse il fior fiore tratto dagli arcani recessi della dottrina di Orfeo; sia che lo scritto appartenga realmente a Pitagora - come dicono i più - ovvero a Telauge, come assicurano alcuni illustri e autorevoli esponenti della scuola, sulla base delle memorie lasciate dallo stesso Pitagora alla figlia Dama sorella di Telauge, e che, dopo la morte di quest'ultima - come si tramanda - furono date a Bitale figlia di Dama e, una volta fattosi adulto, a Telauge figlio di Pitagora, marito di Bitale: infatti egli ancor giovane, dopo la morte di Pitagora, fu lasciato presso la madre Teano. Il Discorso sacro [o Discorso sugli dèi, giacché s'intitola in ambedue i modi ] indica chiaramente chi trasmise a Pitagora codesto discorso sugli dèi. Esso dice infatti: «Questo è il discorso sugli dèi che io, Pitagora, figlio di Mnemarco, appresi essendo stato iniziato ai misteri nella tracia Libetro, a opera di Aglaofamo il quale mi rivelò che Orfeo, figlio di Calliope, aveva detto che l'essenza eterna del numero è il principio provvidentissimo dell'universo cielo, della terra e della natura intermedia.” [992:1], pp.40-41.

11. PITAGORA VISSE SOTTO IL TIRANNO POLICRATE, OVVERO “CRISTO VISSE SOTTO CRISTO”. È TUTTO CORRETTO.

Gli autori “antichi” riferiscono che Pitagora “fiorì” sotto il tiranno Policrate [988:00]. Troviamo lo stesso resoconto in Giamblico. Ecco cosa scrive: “Non appena sorse la tirannia di Policrate, Pitagora, all'età di circa diciotto anni, prevedendo a cosa avrebbe portato e cosa sarebbe servito da ostacolo al suo proposito e all'amore per la conoscenza.... andò a Mileto". [992:1], p.6.

Anche Diogene di Laerte riferisce che, “avendo trovato la patria sotto la tirannia di Policrate, egli (Pitagora - Aut.) si ritirò nell'italica Crotone” [249:0], p.333. Dati simili sono riportati da Porfirio [676:0].

Tuttavia, nel libro "Cristo e la Rus' attraverso gli occhi degli "antichi" greci" abbiamo dimostrato che anche il famoso tiranno Policrate è uno dei riflessi di Cristo. Inoltre, nella sua versione “regale”, Policrate = Andronico - Cristo è presentato come un re, il vero sovrano dello Stato. Di conseguenza, due riflessi dello stesso personaggio, cioè Andronico-Cristo, si sono scontrati nelle pagine di Giamblico e di altri "classici" con i nomi di “Pitagora” e “Policrate”. Avendo già dimenticato il punto, i commentatori successivi hanno reso “Pitagora” e “Policrate” addirittura conflittuali. Allo stesso tempo, questa sovrapposizione temporale tra Pitagora e Policrate - due riflessi di Cristo - conferma la delineata corrispondenza tra Pitagora e Cristo.

12. IN FUGA DAL TIRANNO, PITAGORA E DUE SEGUACI FUGGONO IN EGITTO.

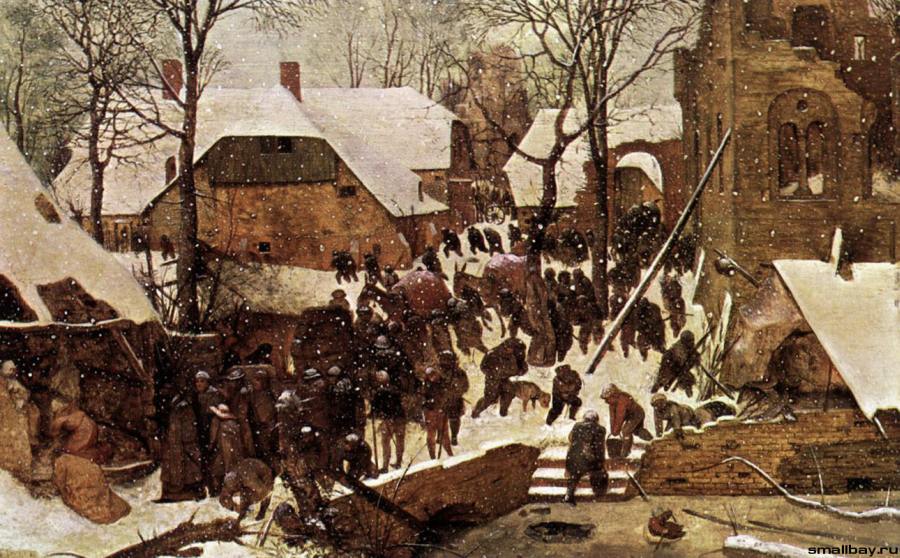

Secondo i Vangeli, Gesù Bambino, insieme a Giuseppe e a Maria, la Madre di Dio, fugge in Egitto per sfuggire alle persecuzioni del malvagio tiranno re Erode, che voleva ucciderlo, Fig.2.11, Fig.2.12. Come ci si può aspettare, un evento simile è descritto anche nella "biografia" di Pitagora. Riportiamo in forma più completa la citazione già apparsa nel paragrafo precedente.

“Appena Policrate impose la sua tirannide, egli, ancor diciottenne, prevedendone gli esiti e gl'impedimenti che avrebbe frapposto ai suoi propositi e al suo ardore di conoscenza cui - al di sopra di ogni altra cosa - si era consacrato, all'insaputa di tutti fuggì nottetempo con Ermodamante, soprannominato Creofìleo, il quale si diceva discendere da quel Creofilo che diede ospitalità al poeta Omero e - come sembra - ne divenne amico e maestro in tutto. Con lui s'imbarcò per andare a trovare Ferecide, e poi il fisiologo Anassimandro e infine Talete a Mileto. Giunto presso di loro, seppe di volta in volta stabilire con ciascuno di essi tali rapporti di dimestichezza, da essere amato da tutti e ammirato per le doti innate d'ingegno e messo a parte delle loro dottrine. E cosl anche Talete lo accolse volentieri nella sua familiarità e, ammirata la sua superiorità nei confronti degli altri giovani, la quale era maggiore e andava ben oltre la stessa fama che l'aveva preceduto, lo mise a parte, per quanto poté, delle scienze e, scusandosi per la vecchiaia e la malferma salute, lo esortò a navigare verso l'Egitto e soprattutto a incontrarsi con i sacerdoti di Menfi e di Diospoli ...

Talete, tra l'altro, lo aveva aiutato a fare il massimo risparmio del tempo, onde Pitagora, avendo rinunciato all'uso del vino e della carne e già prima al cibo eccessivo, si limitava a cibi leggeri e facilmente digeribili e, in conseguenza, si era assuefatto a dormir poco e a vegliare, conseguendo cosl la purezza dell'anima e una perfetta e salda salute fisica. Cosi s'imbarcò per Sidone, ben sapendo che quella era la sua città natale e rettamente pensando che di Il gli sarebbe stato più facile raggiungere l'Egitto. A Sidone, incontratosi coi discendenti del fisiologo e profeta Moco e con gli altri ierofanti fenici ...

... anche perché sapeva che i riti religiosi di quel luogo erano in certo modo importati e derivati da quelli egizi, sperando cosl di poter partecipare, in Egitto, a iniziazioni più belle, più divine e più pure. Onde, pieno di gioia, secondo gli ammonimenti del suo maestro Talete, senza frapporre indugi, si affidò ad alcuni nocchieri egizi che assai opportunamente approdarono alle coste sottostanti il monte Carmelo, in Fenicia, dove Pitagora per lo più stava solo nel tempio. Quelli poi lo avevano preso volentieri con sé ...

Ma quando, durante la navigazione, egli mostrò la temperanza e la nobiltà spirituale di cui era dotato, conformemente al suo abituale tenore di vita, allora i marinai, mutato in meglio il loro animo nei suoi confronti e intuendo nella compostezza della sua figura qualcosa di superiore alla natura umana, si ricordarono che subito dopo l'approdo era loro apparso mentre scendeva dall'alto del monte Carmelo (sapevano che quello era il più sacro dei monti e inaccessibile a molti) a passi lenti, senza volgersi intorno, senza che una rupe scoscesa o impraticabile si trovasse sul suo cammino. Appressandosi alla nave, disse soltanto: "Si va in Egitto?" Avendo quelli assentito, egli salì a bordo e si sedette in silenzio, in un posto dove non sarebbe stato loro d'impaccio durante la navigazione.” [992:1], p.7.

Confrontiamo con i Vangeli.

- IN FUGA DA UN TIRANNO. - Il bambino Gesù fugge dall'inseguimento del malvagio re Erode, che vuole ucciderlo, poiché la fama di Gesù re dei Giudei è già stata proclamata a voce.

Secondo Giamblico, il giovane Pitagora, ancora in giovane età, fugge dalle tirannie di Policrate. Vediamo che qui, nell'immagine dell'“antico” Policrate, si intrecciano sia i fatti della biografia di Gesù, sia quelli del suo contemporaneo, il re Erode. Pertanto, il Policrate di Giamblico appare sia come un riflesso del re Erode evangelico sia di Gesù Cristo stesso.

Entrambe le versioni sottolineano la giovinezza dell'uomo in fuga.

- LA FUGA SEGRETA DI NOTTE. - La fuga evangelica della Sacra Famiglia in Egitto avviene di NOTTE e in segreto. Giuseppe “si alzò, prese il bambino e sua madre di notte e andò in EGITTO” (Matteo 2:14).

La stessa cosa si dice di Pitagora: fugge di notte e di nascosto da tutti.

- I DUE COMPAGNI. - Nella versione del Vangelo, Gesù è accompagnato da DUE figure - Giuseppe e Maria - mentre fugge in Egitto. Una scena simile la vediamo nella biografia di Pitagora. Anch'egli fugge in Egitto insieme a DUE compagni: Ermodamante e Omero. A quel tempo, si scopre che Ermodamante si chiamava CREOFILEO, perché era un discendente di CREOFILO. Tuttavia, la parola CREO-PHIL potrebbe derivare da CHR+PHILIA, cioè “amante di Cristo”. Un nome piuttosto appropriato sia per Giuseppe che per la Vergine Maria.

- LA DIVINITÀ DI CRISTO. - Si noti che i marinai egiziani che accolsero il giovane Pitagora sulla loro nave si resero subito conto di avere a che fare con una divinità: in Pitagora c'era “qualcosa di più di quanto sia insito nella natura umana”. Inoltre, non appena Pitagora fu sulla nave, tutti notarono che “la nave si muoveva costantemente, contrariamente alle aspettative, su una rotta rettilinea, come se ci fosse qualche dio su di essa”. Dopo aver confrontato tutte queste circostanze ed essersi convinti che DIO stava davvero navigando con loro dalla Siria all'EGITTO, fecero il resto del viaggio nella più grande soggezione... fino all'arrivo della nave sulla costa egiziana, il più felice e senza tempesta di tutti i tempi. Lì, quando Pitagora scese dalla nave, tutti, sostenendolo con riverenza sotto le braccia e passandoselo l'un l'altro, lo fecero sedere sulla sabbia più pulita e senza particolari preparativi fecero una specie di altare in suo onore”. [992:1], p.7.

Perciò, nel racconto di Pitagora di Giamblico, il tema della divinità di Cristo viene nuovamente affrontato. Il testo diretto dice che Pitagora è un dio.

La fuga del giovane Pitagora-Cristo in Egitto è riportata anche da Diogene di Laerte. È vero, più brevemente e in modo più assordante. Scrive: “Giovane e avido di esperienze intellettuali qual era, si allontanò poi dalla patria e fu iniziato a tutti i misteri dei Greci e dei barbari. Si recò in Egitto e in quell'occasione Policrate lo presentò per lettera a Amasi; imparò la lingua egiziana.” [249:0], p.332.

Tra l'altro, qui è scivolata la parola mistero. A quanto pare, Diogene aveva già vagamente ricordato l'essenza della questione e invece della fuga segreta di GESU' in EGITTO, scrisse che Pitagora lasciò la Patria “per amore dei Misteri” e andò in EGITTO. Diogene cambiò la parola SEGRETO in MISTERO. Di conseguenza, il racconto evangelico della fuga segreta della Sacra Famiglia in Egitto si oscurò un po'. Ma rimane generalmente riconoscibile quando il quadro degli eventi ci viene chiarito da altre considerazioni.

13. IL DIGIUNO DI CRISTO E IL DIGIUNO DI PITAGORA.

Nel capitolo precedente abbiamo dato un resoconto dettagliato del voto di silenzio di Apollonio e del digiuno di Cristo nel deserto. Ricordiamo che i Vangeli riportano il lungo soggiorno di Cristo “nel deserto”. Ecco le parole di Matteo: “Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, all'ultimo ebbe fame” (Matteo 4:1).

Marco riporta: “Lo Spirito lo condusse nel deserto. E rimase là nel deserto per quaranta giorni, tentato da Satana e in mezzo alle bestie; e gli angeli lo assistevano” (Marco 1:12). Luca (4:1-13) racconta praticamente la stessa storia.

Si deve supporre che durante il soggiorno nel deserto Cristo sia rimasto a lungo in silenzio, perché, come si dice, non c'erano persone intorno, ma solo bestie. Questo atto di Gesù è stato volontario. Abbiamo trovato una traccia evidente di questo noto racconto evangelico nella biografia di Apollonio-Cristo. Ora è la volta di Pitagora. Sosteniamo che anche qui è evidente il racconto evangelico del lungo digiuno e del silenzio di Gesù “nel deserto”. Si tratta del viaggio di Pitagora attraverso il mare, che ha già attirato la nostra attenzione. Citiamo Giamblico.

“Avendo quelli assentito, egli (Pitagora - Aut.) salì a bordo e si sedette in silenzio, in un posto dove non sarebbe stato loro d'impaccio durante la navigazione. Per tutto il viaggio - di due notti e tre giorni - rimase sempre nella stessa posizione, senza prender cibo né bevanda, senza dormire, tranne che, inosservato da tutti, non si addormentasse per un po' nella sua sedentaria, tranquilla immobilità. Inoltre la navigazione procedette, contro ogni aspettativa, senza interruzioni, scorrevole e diritta come per la presenza di un dio. I marinai, avendo considerato tutti questi fatti insieme, si persuasero che effettivamente un demone divino insieme a loro passava dalla Siria in Egitto e cosl compirono il resto del viaggio nel più religioso silenzio, trattando tra di loro e con Pitagora con parole e atti più castigati di quanto fossero abituati a fare, finché la nave approdò, felicissimamente e nella perfetta calma del mare, alle sponde egizie. Quivi, al momento dello sbarco, tutti quanti lo sollevarono in alto con profonda venerazione e, passandoselo di mano in mano, lo deposero dove la sabbia era più pulita; poi innalzarono dinanzi a lui un altare improvvisato, vi ammucchiarono sopra ogni genere di frutti che avevano con sé, quasi un'offerta di primizie dal loro carico, indi portarono la nave a un altro punto d'approdo, che era propriamente il termine previsto del viaggio. Pitagora, indebolito nel corpo per il lungo digiuno, come non si era prima opposto ad essere sbarcato, sollevato e condotto per mano dai marinai, cosi ora - partiti quelli - non si astenne più oltre dai frutti che gli stavano dinanzi, ma ne mangiò a sufficienza e, reintegrate le forze, raggiunse sano e salvo le abitazioni vicine, conservando sempre la calma e la moderazione abituali.” [992:1], p.7.

- IL SILENZIO PROLUNGATO. - Perciò, Gesù si ritira "nel deserto" per molto tempo, e Pitagora compie un lungo viaggio attraverso il mare. Allo stesso tempo, Cristo-Apollonio tace per molto tempo. Nel racconto di Flavio Filostrato, Apollonio fa addirittura voto di lungo silenzio.

Allo stesso modo, nell'agiografia di Pitagora, si nota che egli tacque a lungo, mentre i suoi compagni erano indotti allo stupore e all'ammirazione.

- IL DIGIUNO. - Cristo digiunò a lungo, senza toccare cibo. Di conseguenza, Gesù divenne affamato, cioè ebbe molta fame.

Praticamente la stessa cosa che Giamblico ci dice di Pitagora. Risulta che Pitagora non mangiò né bevve nulla per molto tempo e divenne molto debole. Il testo diretto parla della sua prolungata e volontaria astinenza.

Quindi, sulle pagine dell'"antico" Giamblico vediamo un resoconto del lungo digiuno evangelico di Pitagora-Cristo.

14. IL SOGGIORNO PROLUNGATO DI PITAGORA-CRISTO IN EGITTO.

Secondo i Vangeli, Gesù visse a lungo in EGITTO, dopo essere sfuggito alle persecuzioni del re Erode. “E là rimasi fino alla morte di Erode, affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore.... Dall'Egitto ho chiamato mio figlio” (Matteo 2:15).

Subito dopo questo messaggio, le pagine dei Vangeli menzionano nuovamente i Magi che, avendo visto la Stella di Betlemme, erano venuti ad adorare Gesù. "Allora Erode, che era stato messo in ridicolo dai Magi, si adirò molto e mandò a uccidere tutti i bambini di Betlemme e di tutti i suoi confini" (Matteo 2:16). Vedi Figura 2.12a e Figura 2.12b.

La struttura del racconto di Pitagora fatto da Giamblico è simile. Egli dice: “Trascorse cosl ventidue anni in Egitto, nei penetrali dei templi, studiando astronomia e geometria e iniziandosi - non superficialmente né a caso - a tutti i misteri degli dèi, finché fu preso prigioniero dai soldati di Cambise e portato a Babilonia. Qui frequentò molto volentieri i Magi, che lo accolsero con la stessa disposizione d'animo: venne istruito nelle cose della loro religione, apprese il perfetto culto degli dèi e raggiunse, presso di quelli, i fastigi della conoscenza dell'aritmetica, della musica e delle altre scienze.” [992:1], p.7-8.

Vediamo che Pitagora, come Cristo, visse a lungo nel lontano Egitto. Inoltre, si dice che lì comunicò con i Magi, che lo rispettarono e gli insegnarono volentieri la loro saggezza. Questo è molto probabilmente un riflesso dell'adorazione evangelica dei Magi a Gesù Bambino, Fig. 2.13.

Poi Giamblico riferisce che Pitagora fu portato in prigionia dai soldati del re Cambise. A quanto pare, è così che si riflette la storia evangelica del re Erode, che dava la caccia a Gesù, voleva catturarlo e a questo scopo uccise molti bambini.

Porfirio riferisce delle peregrinazioni di Pitagora: “Egli viaggiò, secondo Diogene, in Egitto, presso gli Arabi, presso i Caldei e presso gli Ebrei; lì imparò a interpretare i sogni e fu il primo a divinare con l'incenso. In Egitto visse con i sacerdoti, si impadronì di tutta la loro saggezza, imparò la lingua egizia con i suoi tre alfabeti.

Da questi popoli e dalle sue peregrinazioni Pitagora trasse la sua principale saggezza” [676:0], p.451.

È curioso che Pitagora, come dice Giamblico, sia “tornato a Samo all'età di circa cinquantasei anni”. [992:1], p.8. Questa circostanza richiama subito alla mente la seconda versione dell'età di Cristo quando tornò a Gerusalemme dalle sue lunghe peregrinazioni. Ricordiamo che nella letteratura neotestamentaria sono state discusse due versioni: a quel tempo Cristo aveva circa trentatré anni o circa cinquanta (Gv 8,57). Si veda il capitolo precedente. “L'“antico” Giamblico riporta cinquantasei anni, il che potrebbe indicare la seconda delle versioni evangeliche dell'età di Cristo.

Va detto che Giamblico era confuso sulla cronologia relativa agli eventi che descriveva. A volte questi errori nella “biografia” di Pitagora arrivano a circa trent'anni. Questo è stato sottolineato dai commentatori moderni [992:1], p.11.

Secondo i Vangeli, Cristo prevedeva il futuro. Ad esempio, sapeva in anticipo delle sofferenze che lo attendevano, dell'imminente tradimento di Giuda, dell'apostasia dell'apostolo Pietro. Un simile dono di preveggenza fu attribuito a Pitagora. Per esempio: “Subito fu circondato dal rispetto e dall'ammirazione universali, come gli era accaduto prima, quando era giunto a Delo. Lì infatti aveva suscitato l'ammirazione degli abitanti dell'isola soltanto con l'aver venerato l'altare di Apollo Genitore, che è il solo incruento. E in quello stesso tempo, mentre viaggiava da Sibari a Crotone, si fermò presso la spiaggia dove alcuni pescatori tiravano le reti, e quando già la nassa, carica di pesce, veniva lentamente tirata dalle profondità del mare, predisse loro la pesca che avrebbero fatto, indicando l'esatto numero dei pesci.” [992:1], p.9.

15. L'IMMENSA POPOLARITÀ DI PITAGORA TRA LA GENTE DOPO IL SUO RITORNO DALLE PEREGRINAZIONI.

Al ritorno dal suo lungo peregrinare, Pitagora divenne molto popolare. Giamblico riferisce che: “Già la filosofia aveva un grande seguito e tutta quanta l'Ellade tributava a Pitagora un'ammirazione unanime, gli uomini migliori e più sapienti si recavano a Samo per lui e intendevano divenir partecipi della sua cultura e formazione spirituale ... Dapprima, nella celebre città di Crotone, esortando e ammonendo, si procacciò molti ammiratori e seguaci [si racconta infatti che seicento persone lo seguirono, spinte non solo dalla filosofia che professava, ma anche dalla cosiddetta «vita comune» che imponeva. Questi erano i «filosofanti», mentre i più erano uditori, detti «acusmatici»]. In una sola lezione - la prima, come si racconta, e la sola che tenne in pubblico dopo il suo arrivo in Italia - più di duemila persone furono conquistate dalle sue parole. E furono prese così fortemente, che non vollero più ritornare alle loro case, ma insieme ai bambini e alle donne costruirono una grandissima «Casa degli uditori» e fondarono la universalmente celebrata Magna Grecia. Da lui presero leggi e prescrizioni che giammai violarono, come fossero precetti divini; perseverarono in piena concordia con tutta la comunità dei compagni, esaltati e reputati felici dai vicini …

Posero in comune i beni, come già si è detto, e d'allora in poi annoverarono Pitagora tra gli dèi.” [992:1], pp.9-10.

E ancora: “Pitagora era onorato con immensa venerazione e attenzione dal popolo di Crotone e di altre città d'Italia”. [992:1], p.16.

Diogene Laerzio dice: “E così nel suo discorso notturno si riunirono non meno di seicento ascoltatori, e quelli che ebbero l'onore di vederlo, ne scrissero alle loro famiglie come di una grande fortuna”. [249:0], p.336.

Anche Porfirio sottolinea il culto che accompagnava Pitagora alla sua apparizione nelle varie nazioni. “Dopo che ebbe messo piede in Italia e fu a Crotone, Dicearco riferisce che, arrivato come uomo famoso per i molti viaggi, straordinario e ben dotato dalla sorte per quanto riguardava la sua propria natura - infatti il suo aspetto era nobile e grande e aveva notevolissimo fascino e dignità nel parlare e nel comportarsi e in ogni altra cosa - mise la città dei Crotoniati in tale disposizione di a-nimo che, dopo di aver affascinato il Consiglio degli anziani con molti e bei discorsi, fece ancora per ordine dei magistrati esortazioni ai giovani adatte alla loro età: dopo di ciò, le rivolse ai fanciulli accorsi in folla dalle scuole, successivamente alle donne, e fu istituita per lui un'associazione di donne. Avvenuti questi fatti, grande fu la fama che crebbe intorno a lui e prese con sé dalla città stessa molti seguaci, non soltanto uomini ma anche donne, di una almeno delle quali, Teano, è celebre il nome, e dal vicino paese barbaro molti re e sovrani …

A tal punto volse su di sé l'attenzione di tutti che con una lezione soltanto fatta quando sbarcò in Italia conquistò con le sue parole, come dice Nicomaco, più di duemila ascoltatori, tanto che non ritornarono più in patria ma insieme con i figli e le mogli costruirono un'enorme sala di riunione e fondarono quella che è da tutti detta Magna Grecia in Italia e, ricevuti da lui leggi e precetti come divini suggerimenti, non facevano niente al di fuori di questi. Essi misero anche in comune i loro beni e annoverarono Pitagora fra gli dèi.” [676:0].

Questo è fondamentalmente ciò che i Vangeli ci dicono di Cristo. Dopo il suo ritorno, Gesù viene venerato da molte persone. La sua fama cresce, insegna, predica, guarisce, è considerato un Dio. Folle di gente accorrono a Cristo. Il suo ingresso a Gerusalemme = Zar Grad in mezzo a una grande folla segna l'inizio di una nuova fase nella vita della capitale e dell'intero regno.

16. LO STILE DI VITA SEMPLICE DI PITAGORA.

I Vangeli dicono che Cristo condusse una vita semplice e umile. Lo stesso viene riferito di Pitagora.

“Quanto a lui, alcuni sostengono che si contentasse di consumare solo un po' di miele, o del favo, ovvero del pane, e che nel corso della giornata non toccasse vino; come companatico si cibava perlopiù di verdure cotte e crude e solo raramente di pesci. Indossava una veste candida e pura e usava coperte anch'esse candide, di lana, perché il lino in quelle contrade non ancora era venuto in uso. Non fu mai visto nell'atto di evacuare, né di avere un rapporto carnale, né in stato di ubriachezza. Evitava di irridere e si teneva lontano da ogni piacenteria, ad esempio facezie e storielle volgari. Quando si adirava non puniva né schiavi né liberi.” [249:0], p.337.

Alcuni hanno deriso questo stile di vita di Pitagora e dei suoi discepoli. Per esempio, Aristofane disse irritato:

“Bevono acqua e mangiano verdure crude;

I loro mantelli sono sudici, non si fanno il bagno.

Nessun altro sopporterebbe questo destino!” [249:0], p.342.

Anche i Vangeli riflettono l'atteggiamento scettico di alcuni di fronte alla semplice apparizione di Cristo e dei suoi apostoli.

17. ALLO STESSO TEMPO, PITAGORA VIENE DESCRITTO COME UN RE.

Come abbiamo notato, dalle pagine dei Vangeli emerge un'immagine piuttosto semplice di Cristo. Tuttavia, allo stesso tempo, ci sono anche indicazioni sul fatto che egli fosse un re potente.

I Vangeli si riferiscono direttamente a Gesù come il “Re dei Giudei”. Oggi si ritiene generalmente che questo titolo sia stato applicato a Cristo in senso figurato piuttosto che letterale. Tuttavia, nel libro “Il re degli Slavi” abbiamo dimostrato che Andronico-Cristo era il vero imperatore di Zar Grad, cioè un sovrano a tutti gli effetti, sia secolare che ecclesiastico. Tracce di questa posizione regale di Cristo si ritrovano anche nel racconto di Pitagora di Giamblico. Riporta che: “Si tramanda dunque che durante il suo soggiorno in Italia e in Sicilia affrancò e rese libere le città che aveva trovate reciprocamente soggette, alcune da molti anni altre di recente, dopo averle riempite dello spirito della libertà per mezzo dei seguaci che aveva in ciascuna di esse: Crotone, Sibari, Catania, Reggio, Imera, Agrigento, Tauromenio e altre ancora. A queste diede le leggi ad opera di Caronda di Catania e Zaleuco di Locri, per virtù dei quali esse rimasero a lungo modelli invidiabili di buona legislazione per le città vicine. Sradicò totalmente le lotte intestine e la discordia e, in una parola, il dissenso delle opinioni non solo tra i suoi discepoli e i discendenti di questi - come si racconta - per molte generazioni, ma anche, e totalmente, da tutte le città d'Italia e di Sicilia, sia nella loro vita interna che nei rapporti reciproci.” [992:1], p.11.

Gli atti elencati da Pitagora possono essere compiuti da un re, ma non da un comune cittadino. Stabilire leggi, cambiare lo status delle città, ecc. - tutto questo caratterizza chiaramente Pitagora-Cristo come un sovrano a tutti gli effetti.

Diogene Laerzio racconta anche che durante l'apparizione di Pitagora a Crotone "scrisse leggi per gli Italiani e ottenne grandi onori con i suoi allievi, fino a trecento in numero, CHE FACEVANO GLI AFFARI DI STATO in modo così perfetto che davvero era aristocrazia, che significa "TERRA DEI MIGLIORI" [249:0], p.333.

Molto probabilmente, qui si parla dell'attività del consiglio di Stato guidato dall'imperatore Pitagora-Andronico.

18. LA CONVERSAZIONE DI PITAGORA CON I PESCATORI E LA “LIBERAZIONE DEI PESCI”.

Giamblico cita la seguente interessante storia “sui pesci”.

“E in quello stesso tempo, mentre viaggiava da Sibari a Crotone, si fermò presso la spiaggia dove alcuni pescatori tiravano le reti, e quando già la nassa, carica di pesce, veniva lentamente tirata dalle profondità del mare, predisse loro la pesca che avrebbero fatto, indicando l'esatto numero dei pesci. E poiché quegli uomini promisero che avrebbero fatto tutto ciò che egli avesse ordinato, se si fosse avverata la sua predizione, ordinò loro di lasciar andare di nuovo i pesci vivi, dopo averli esattamente contati; e - cosa ancor più straordinaria -, per tutto il tempo che durò la conta, nessun pesce, pur essendo fuori dall'acqua, morl, perché Pitagora era lì vicino. Poi pagò ai pescatori il prezzo dei pesci e si allontanò alla volta di Crotone. Quelli raccontarono il fatto e resero noto a tutti il suo nome, che avevano appreso dai servi che lo accompagnavano.” [992:1], p.12.

Porfirio racconta una storia simile [676:0], p.453.

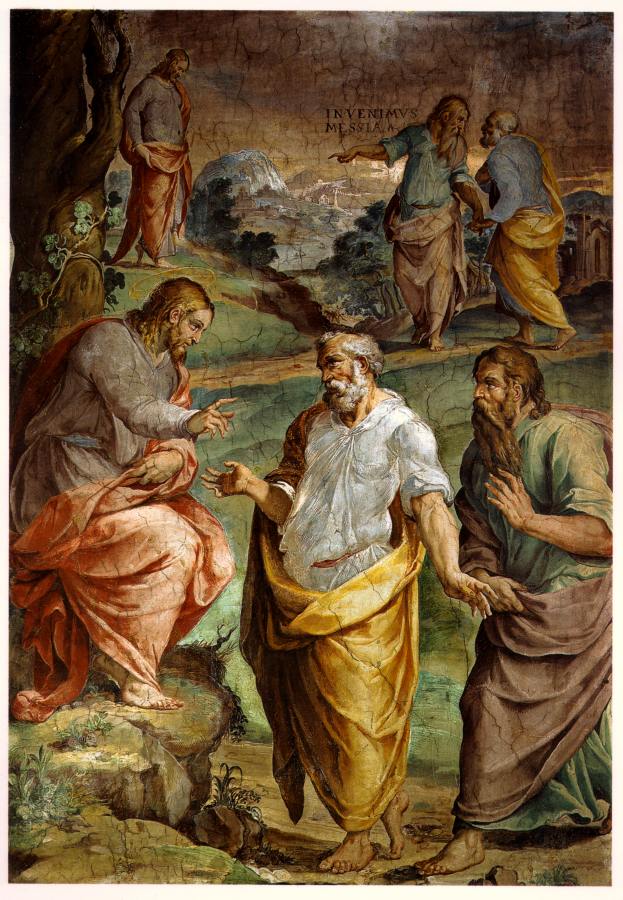

Nei Vangeli non c'è affatto un episodio del genere. Tuttavia, è possibile che qui ci troviamo di fronte a un riflesso distorto dei due noti racconti evangelici, Fig. 1.57. Il primo è che Gesù, mentre passava vicino al mare di Galilea, vide due fratelli pescatori, Pietro e Andrea. Stavano gettando le reti in mare per pescare. Gesù disse loro: “Venite con me, vi farò diventare pescatori di uomini, non di pesci”. Subito lasciarono le reti e lo seguirono, diventando suoi discepoli. Mentre Gesù camminava lungo la riva, vide altri due fratelli, Giacomo Zebedeo e Giovanni. Stavano riparando le reti da pesca. Cristo chiamò anche loro. Immediatamente lasciarono le reti e la barca e lo seguirono (Matteo 4:18-22). Questa famosa scena è rappresentata, ad esempio, nella Figura 2.14.

La storia è quella di pescatori che pescavano, ma che poi, a causa dell'incontro con Cristo, hanno smesso del tutto di pescare. Questo potrebbe essere espresso con le parole: i pescatori "lasciarono liberi i pesci", cioè smisero di pescare. Questa è probabilmente l'idea che Giamblico aveva in mente.

E cosa intendeva Giamblico quando diceva che i pesci furono "contati"? E accadde un miracolo: il loro numero coincise con quello previsto da Pitagora. Viene in mente il secondo racconto evangelico ben noto sul “miracolo dei pesci”. Cristo incontrò un popolo che aveva fame da molto tempo. Gesù decise di sfamarli con ciò che lui e i suoi discepoli avevano con sé. Gli apostoli si chiesero: “Come possiamo avere così tanto cibo?” Gesù chiese: “Quanti pani abbiamo? La risposta fu: “Sette pani e alcuni pesci”. Allora Cristo prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li distribuì ai discepoli e alle folle. Furono riempite sette ceste di pane e di pesce e furono sfamate quattromila persone (Matteo 15:38-38). Questo miracolo evangelico menziona i PESCI e parla di un certo NUMERO: i discepoli di Cristo, su sua richiesta, contarono i pesci e il pane e risposero che c'erano SETTE pani e "alcuni pesci ".

Pertanto, mettendo insieme i due racconti evangelici, vediamo in essi tutti gli elementi di base del racconto di Giamblico sull'azione di Pitagora. Ecco l'ossatura del racconto.

Pitagora è in riva al mare. I pescatori catturano i pesci. Avviene un miracolo. I pesci vengono contati e poi “liberati”.

È così che la storia evangelica dei pesci si riflette nelle pagine di Giamblico.

19. PITAGORA COMPÌ MIRACOLI, PRATICÒ LE SCIENZE E FECE MOLTE SCOPERTE.

Giamblico dice: “Se si deve credere a tanti antichi e autorevoli scrittori che ci hanno informato su di lui, la parola di Pitagora possedeva una forza di confutazione e d'esortazione che toccava fìnanco gli esseri privi di ragione. Dava cosi la prova che con l'opera educativa tutto riesce con gli esseri forniti di ragione, se lo stesso accade anche con quelli che si reputano selvatici e irragionevoli. Si narra infatti che egli sia riuscito ad aver ragione dell'orsa Daunia, che affliggeva gravemente gli abitanti dei luoghi: dopo averla a lungo accarezzata e cibata di focaccia e di frutta, le fece giurare che mai più avrebbe assalito un essere umano vivente e dopo la lasciò andare. Quella celermente si allontanò verso i monti e i boschi e da allora non fu più vista assalire esseri viventi, neanche un animale privo di ragione …

Da questi fatti, come da altri affini, è dimostrato che Pitagora aveva sulle fiere lo stesso potere di Orfeo: le incantava e le domava con la forza della voce che usciva dalla sua bocca.” [992:1],pp.17-18.

Porfirio aggiunge: "Se dobbiamo credere ai resoconti degli scrittori antichi e attendibili su di lui, i suoi precetti erano rivolti anche agli animali senza parola". [676:0], p.453. Inoltre Porfirio racconta di un bue che masticava fave, al quale Pitagora consigliò di non farlo, dopodiché il bue accettò e si allontanò dal bovaro. Questo bue divenne sacro e iniziò a vivere nel tempio di Era.

Ecco un altro esempio di miracolo pitagorico. "Attraversando una volta il fiume Nesso con molti amici, gli rivolse un saluto e il fiume rispose in modo forte e chiaro, così che tutti udirono: “Ciao, Pitagora” [992:1], p.38.

Diogene Laerzio riporta che: “Quando attraversò il fiume Nesso, molti furono certi che esso lo chiamò con un saluto” [249:0], p.335.

Anche Porfirio racconta una storia simile, chiamando però il fiume con il nome di Casas [676:0], p.454.

Porfirio continua dicendo che Pitagora aveva inequivocabilmente previsto terremoti, fermato malattie diffuse, scongiurato uragani e grandinate, domato fiumi e onde marine [676:0], p.454.

Anche i Vangeli parlano molto dei miracoli compiuti da Cristo.

Inoltre, Pitagora sosteneva che le anime si spostano da un essere vivente all'altro. “Ricordava in modo molto vivido e chiaro molti casi delle sue vite precedenti, che la sua anima aveva vissuto molto tempo fa, prima di essere racchiusa in questo corpo, e ... affermava di essere Euforbo, figlio di Pantoo.... e dei versi di Omero lodava soprattutto i seguenti. Queste poesie dolcissime le cantava con l'accompagnamento della lira” [992:1], p.18.

Qui si affaccia il tema del RITORNO di Cristo-Pitagora, che si riflette sulle pagine dei "classici antichi" sotto forma dell'idea della trasmigrazione delle anime.

Pitagora “inventò anche i mezzi per fermare e curare le malattie dell'anima e del corpo”. Insegnò loro anche a vedere i sogni profetici...

“Immensa conoscenza”, ‘contemplava senza fatica ciò che è e ciò che era’, ‘un tesoro di pensieri elevati’ e parole simili indicano l'eccezionale e maggiore acutezza della vista, dell'udito e della mente di Pitagora rispetto agli altri uomini" [992:1], pp.19-20.

Inoltre, in molte pagine Giamblico racconta dettagliatamente che Pitagora si occupava di scienze, musica, creava molti concetti importanti, faceva scoperte.

Una delle principali occupazioni di Pitagora fu la matematica, in particolare la geometria. Inizialmente era una scienza riservata a una ristretta cerchia di iniziati: solo i pitagorici possedevano i metodi inventati da Pitagora. "I Pitagorici raccontano che il segreto della geometria fu svelato come segue. Uno dei pitagorici perse i suoi beni e, poiché era una disgrazia per lui, gli fu concesso di guadagnare denaro facendo agrimensura. LA GEOMETRIA È STATA CHIAMATA “LA SCIENZA DI PITAGORA” [992:1], p.26.

Diogene di Laerte aggiunge: “Fu lui (Pitagora - Aut.) a perfezionare la geometria... Egli prestò la massima attenzione al lato numerico di questa scienza... E quando scoprì che in un triangolo rettangolo il quadrato dell'ipotenusa è uguale al quadrato dei cateti (in realtà - uguale alla somma dei quadrati dei cateti; qui o l'errore è di Diogene o del traduttore moderno - Aut.), portò agli dèi l'ecatombe.

Il giorno in cui Pitagora scoprì il suo famoso disegno,

fece per esso un glorioso sacrificio con dei tori”. [249:0], p.335.

Pitagora “fu il primo a introdurre misure e pesi presso gli Elleni... e il primo a dire che Vespero e Lucifero sono la stessa stella”. [249:0], p.336. Spieghiamo che Vespero e Lucifero sono i nomi di Venere della sera e del mattino [249:0], p.533. Inizialmente gli antichi pensavano che si trattasse di due “stelle” diverse. Come vediamo, Pitagora-Cristo fu il primo a sottolineare che si tratta dello stesso pianeta.

Citiamo un altro curioso frammento dal libro di Giamblico, che parla dell'occupazione di Pitagora con la scienza: “Il primo che divulgò il segreto della simmetria e dell'asimmetria tra i non iniziati, egli (Pitagora - Aut.), dicono, lo punì privandolo... della comunicazione e della convivenza con tutti... di comunicare e vivere con tutti gli altri. Altri dicono che la divinità si vendicò di coloro che divulgarono le parole di Pitagora. Così, colui che divulgò il segreto per costruire un triangolo a venti lati, cioè un dodecaedro, una delle cinque figure tridimensionali che possono essere inscritte nella forma di una sfera, perì nel mare come un uomo malvagio. Alcuni dissero che colui che divulgò la Dottrina dell'INSOLVENZA E DELL'INNOCENZA subì la stessa cosa.” [992:1], p.662.

Alla fine del frammento citato, Giamblico probabilmente riferisce - non molto bene, avendo comunque compreso l'essenza della questione - delle ricerche di Pitagora e dei suoi allievi nel campo della teoria dei NUMERI IRRAZIONALI. In generale, gli argomenti citati - sia le ricerche sui poliedri simmetrici convessi sia la discussione sull'irrazionalità - corrispondono perfettamente al livello delle idee matematiche del XV-XVII secolo, quando tutte queste questioni cominciarono a essere discusse attivamente dagli scienziati e soprattutto dai matematici.

Inoltre, “Favorino dice che il nostro Pitagora iniziò a usare le definizioni per gli argomenti matematici ... Inoltre, fu il PRIMO a chiamare il cielo l'universo e la TERRA la SFERA." [249:0], p.345.

20. PITAGORA-CRISTO E ZAMOLSIDE-CRISTO.

Nel capitolo precedente abbiamo già detto che nelle lettere attribuite ad Apollonio-Apollo, insieme a Pitagora viene citato il suo discepolo Zamolside (Zalmoxide o Salmoxide o Zalmoside). Nel libro "Cristo e la Rus' attraverso gli occhi degli "antichi" greci" abbiamo dimostrato che Salmoxide-Zamolside è un altro riflesso di Cristo. In questo modo, tutti e tre i riflessi di Gesù, vale a dire Apollonio, Pitagora e Zamolside, si uniscono strettamente. Zamolside, ad esempio, si dichiara “discepolo” di Pitagora, cioè, si dichiara discepolo di “sé stesso”.

Lo stesso tema - che Zamolside fosse uno "schiavo" di Pitagora - viene sollevato da Giamblico di Calcide. Egli scrive quanto segue: “Che Zamolside, che era un trace e servo di Pitagora, del quale ascoltò le lezioni, dopo che fu reso libero e giunse presso i Geti, diede ad essi le leggi, come dicemmo all'inizio, e incitò al valore i suoi concittadini, avendoli persuasi che l'anima è immortale. Ancor oggi tutti i Galati, i Tralli e la maggior parte dei Barbari insegnano ai loro figli che l'anima dei morti non perisce ma permane e che non si deve temere la morte ma affrontare con coraggio i pericoli. Per aver insegnato queste cose ai Geti e aver scritto per loro le leggi, egli è da essi considerato il più grande degli dèi.” [992:1], p.47.

La stessa informazione è data da Diogene Laerzio: “Egli (Pitagora - Aut.) aveva uno schiavo, Zamolside, che i Geti onorano come Crono e gli offrono sacrifici” [249:0], p.332.

Porfirio aggiunge alcuni dettagli interessanti: "Egli (Pitagora - Aut.) ebbe anche un altro giovane, giunto dalla Tracia, di nome Zalmoside; quando nacque gli fu gettata addosso una pelle d'orso (? - Aut.), che i Traci chiamano zalmos, da cui il suo nome. Pitagora lo amava e gli insegnò l'osservazione del cielo... Questo ragazzo (il cui nome, secondo altre informazioni, era Thales) è onorato dai barbari come un Dio al posto di Eracle. Dionisofane informa che era uno schiavo di Pitagora, ma fu catturato dai briganti e fu marchiato con segni impressi a fuoco sulla fronte” [676:0], p.451.

Così, nelle pagine di Giamblico, Diogene e Porfirio, appare anche il riavvicinamento tra Pitagora-Cristo e Zamolside-Cristo. Tuttavia, non comprendendo l'essenza della questione, Giamblico affermò che Zamolside "era uno schiavo" di Pitagora. Si scoprì che Cristo serviva Cristo, cioè “serviva sé stesso”. In questo caso è sostanzialmente corretto.

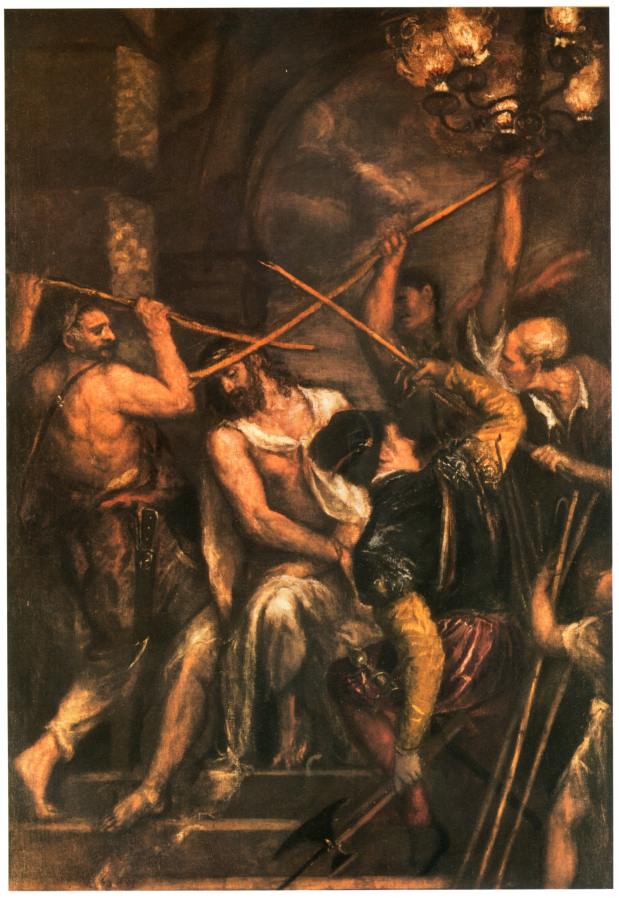

A proposito di Zamolside-Cristo, si dice che sia stato catturato dai briganti e che sia stato marchiato sulla fronte con alcuni segni impressi a fuoco. Molto probabilmente, qui si riflette in modo assordante la Passione di Cristo. Fu arrestato, catturato, gli fu posta una corona di spine sul capo, fu picchiato e gli fu cavato un occhio. Vedi Fig. 2.2, Fig. 2.15.