CAPITOLO 1: LA FAMOSA LUPA CAPITOLINA COME SIMBOLO DELLA VERGINE MARIA.

CRISTO E ROMOLO, IL FAMOSO PRIMO RE DI ROMA.

(Nuove informazioni su Maria Vergine e Andro nico-Cristo del XII secolo d.C., ritrovate nella storia della Roma dei Re del presunto VIII-XI secolo a.C.).

1. LE NUOVE DATE ASTOMETRICHE DEGLI ZODIACI ANTICHI CHE SONO ARRIVATE RECENTEMENTE ALLA NOSTRA ATTENZIONE. LO ZODIACO DELLA CITTÀ ITALIANA DI PADOVA. IL SECONDO ZODIACO DI SENENMUT.

1.1. LO ZODIACO CRISTIANO DELLA CITTÀ ITALIANA DI PADOVA: ZODIACO PD.

1.1.1. DESCRIZIONE E DECIFRAZIONE DELLO ZODIACO.

Passiamo a un affresco cristiano medievale molto interessante che contiene, come mostreremo, uno zodiaco con la data del 7 marzo 1524, Fig.1.1 . L'affresco fa parte della sottocupola di un antico battistero italiano a Padova, datato dagli storici al 1378 [654:0], pag. 410. Tuttavia, la data dello zodiaco (che risulta essere il 7 marzo 1524 d.C.) indica che il battistero, sulle cui volte si trova questo affresco, è stato costruito non prima del XVI secolo d.C. Ricordiamo che il battistero è una chiesa destinata al rito cristiano del battesimo. L'affresco è dell'artista Giusto de' Menabuoi.

. L'affresco fa parte della sottocupola di un antico battistero italiano a Padova, datato dagli storici al 1378 [654:0], pag. 410. Tuttavia, la data dello zodiaco (che risulta essere il 7 marzo 1524 d.C.) indica che il battistero, sulle cui volte si trova questo affresco, è stato costruito non prima del XVI secolo d.C. Ricordiamo che il battistero è una chiesa destinata al rito cristiano del battesimo. L'affresco è dell'artista Giusto de' Menabuoi.

Già al primo sguardo, l'affresco attira l'attenzione per l'accentuata mescolanza di simbolismo cristiano e astronomico. Al centro si trova un globo con la mappa dei continenti. Attorno ad esso è disegnata la cintura delle dodici costellazioni zodiacali. Tutte le costellazioni sono rappresentate in modo chiaro e sono facilmente riconoscibili. Al di fuori della cintura zodiacale, sul lato sinistro è raffigurato Cristo con la mano che benedice con due dita - nella forma di Dio Padre, seduto su cherubini e circondato da serafini, Fig.1.2. I cherubini e i serafini sono disegnati nella forma di ragazzi con le ali. Tutte le figure dei ragazzi intorno a Cristo sono state raffigurate in maniera accentuata l'una vicina all'altra e formano chiaramente un'unica composizione relativa allo Zodiaco nell'area della costellazione dei Pesci. Lontano da loro sono raffigurati due angeli che volano sopra la Terra. Questi angeli, a differenza dell'entourage di Cristo, si trovano abbastanza lontani dalla fascia zodiacale, non la toccano. Non ci sono altre figure sull'affresco.

I cherubini e i serafini sono disegnati nella forma di ragazzi con le ali. Tutte le figure dei ragazzi intorno a Cristo sono state raffigurate in maniera accentuata l'una vicina all'altra e formano chiaramente un'unica composizione relativa allo Zodiaco nell'area della costellazione dei Pesci. Lontano da loro sono raffigurati due angeli che volano sopra la Terra. Questi angeli, a differenza dell'entourage di Cristo, si trovano abbastanza lontani dalla fascia zodiacale, non la toccano. Non ci sono altre figure sull'affresco.

Si noti che la mappa del mondo (globo) disegnata sull'affresco è molto rozza e approssimativa, Fig.1.3 e Fig.1.4

e Fig.1.4 , il che potrebbe indicare l'antichità del dipinto originale in questo luogo. In seguito, il dipinto murale è stato probabilmente rinnovato più di una volta. Nella fotografia di [654:0] appare come nuovo, Fig.1.1

, il che potrebbe indicare l'antichità del dipinto originale in questo luogo. In seguito, il dipinto murale è stato probabilmente rinnovato più di una volta. Nella fotografia di [654:0] appare come nuovo, Fig.1.1 .

.

Notiamo alcune particolarità di questa immagine. Negli affreschi cristiani oggi conosciuti, raramente si vedono simboli astronomici accanto a Cristo rappresentati con così tanta franchezza. Inoltre, sembra un po' strano che Cristo sia sostenuto da tre cherubini da un lato e da uno solo dall'altro. Si ha la sensazione di uno “sbandamento” non molto chiaro. Certo, si tratta di un'inezia. Ma se l'artista non avesse perseguito uno scopo particolare, probabilmente avrebbe disegnato lo stesso numero di cherubini su ciascun lato.

I commentatori odierni ritengono che l'affresco raffiguri la creazione del mondo da parte di Dio, come descritto nella Bibbia. Questo può essere vero. Ma ciò esaurisce l'intero contenuto dell'affresco? Può forse contenere anche un altro significato astronomico più esplicito? Dopotutto, se ci sono i simboli di tutte le dodici costellazioni zodiacali, non è escluso che davanti a noi ci sia uno ZODIACO E UNA DATA.

Se si tratta davvero di uno zodiaco con un oroscopo che raffigura una certa data, allora su di esso, oltre alle figure delle costellazioni, dovrebbero esserci anche i sette simboli dei pianeti, distribuiti per le costellazioni dello Zodiaco. Inoltre - distribuiti non in modo arbitrario, ma in modo da creare un oroscopo significativo, che sia realmente apparso nel cielo reale dell'epoca storica. Guardiamo l'affresco, Fig.1.1 . È chiaramente visibile che solo i ragazzi che circondano Cristo, i cherubini e i serafini, toccano la cintura delle costellazioni zodiacali. Contiamo il numero dei ragazzi. Sono SETTE, esattamente quanti ne servono per rappresentare i pianeti - compresi il Sole e la Luna, che un tempo erano considerati anch'essi pianeti. SONO TUTTI RAFFIGURATI NEI PESCI.

. È chiaramente visibile che solo i ragazzi che circondano Cristo, i cherubini e i serafini, toccano la cintura delle costellazioni zodiacali. Contiamo il numero dei ragazzi. Sono SETTE, esattamente quanti ne servono per rappresentare i pianeti - compresi il Sole e la Luna, che un tempo erano considerati anch'essi pianeti. SONO TUTTI RAFFIGURATI NEI PESCI.

Perciò, facciamo un'ipotesi. L'AFFRESCO RAFFIGURA LO ZODIACO CON IL SEGUENTE OROSCOPO: TUTTI E SETTE I PIANETI NEI PESCI.

Cerchiamo di estrarre da questo affresco alcune informazioni astronomiche aggiuntive che, da un lato ci permetterebbero di affermare con certezza che davanti a noi c'è davvero uno zodiaco con un oroscopo, dall'altro garantirebbero la singolarità della soluzione astronomica. Il fatto è che, come abbiamo spiegato in dettaglio nel libro “La nuova cronologia dell'Egitto”, un oroscopo, di norma, non è sufficiente per stabilire la data in modo inequivocabile. L'oroscopo tipico, apparso almeno una volta sul cielo reale negli ultimi 2-3 mila anni, di norma si ripete in questo intervallo di tempo altre volte [NHE], [75]. Pertanto, su un singolo oroscopo, senza alcuna informazione astronomica aggiuntiva, la data, di norma, viene riportata in modo ambiguo all'interno dell'intervallo storico. Per questo motivo, gli antichi astronomi di solito mostravano sullo zodiaco, oltre all'oroscopo di base, la disposizione dei pianeti nelle costellazioni alla data necessaria e altre informazioni astronomiche, che fornivano una datazione inequivocabile. Tali aggiunte astronomiche potevano essere, ad esempio, oroscopi privati sui giorni degli equinozi e dei solstizi di un determinato anno solare, segni di visibilità dei pianeti, caratteristiche della disposizione reciproca dei pianeti vicini, varie scene astronomiche [NHE]. In questo caso, sull'affresco non ci sono oroscopi privati, per il semplice motivo che non ci sono figure superflue. Tuttavia, come vedremo, i segni di visibilità dei pianeti e alcune altre informazioni aggiuntive sono realmente presenti - e in forma sufficientemente chiara.

Passiamo alla composizione con Cristo collocato nei Pesci. Ricordiamo che Cristo nell'antica tradizione cristiana era simbolicamente identificato con il Sole. Si vedano i dettagli in [NHE]. Quindi, se stiamo guardando un oroscopo, uno dei quattro cherubini che sostengono Cristo deve rappresentare il Sole, oltre alla figura di Cristo stesso. Molto probabilmente si tratta del ragazzo raffigurato alla destra di Cristo, mentre sta guardando l'affresco. È chiaramente collocato separatamente dagli altri. Si noti che questo, come gli altri tre ragazzi che sostengono Cristo, ha le ali nere. Gli altri ragazzi, pur essendo collocati accanto al Cristo Sole, non lo sostengono e hanno le ali bianche. Alla luce del nostro studio del linguaggio astronomico degli antichi zodiaci, il significato di questo simbolismo è abbastanza trasparente. I tre ragazzi con le ali scure sono tre pianeti invisibili ai raggi del Sole. Questa circostanza è simbolicamente sottolineata anche dal fatto che i ragazzi con le ali scure sostengono il Cristo-Sole, cioè sono molto vicini a lui - uno di loro rappresenta il Sole stesso. Ricordiamo che stiamo parlando del cielo notturno, dove il Sole è un “pianeta” invisibile. Il Sole non è visibile di notte.

Inoltre, si noti che tutti e tre i ragazzi-serafini con le ali bianche sono raffigurati, rispetto al Cristo-Sole, sul lato della costellazione dell'Ariete.

L'oroscopo è quindi il seguente. TUTTI E SETTE I PIANETI, COMPRESI IL SOLE E LA LUNA, SONO NEI PESCI. TRE DI LORO ERANO INVISIBILI NEL CIELO NOTTURNO A CAUSA DELLA LORO VICINANZA AL SOLE. ANCHE IL SOLE ERA INVISIBILE PERCHÉ ERA NOTTE. GLI ALTRI TRE PIANETI ERANO VISIBILI NEI PESCI. RISPETTO AL SOLE ED AI PIANETI INVISIBILI, SI TROVAVANO SUL LATO DELL'ARIETE.

Si noti che questa descrizione è piuttosto dettagliata. La probabilità che la soluzione astronomica si verifichi "accidentalmente" nell'intervallo del tempo storico, soddisfacendo pienamente questa descrizione, è estremamente bassa. Pertanto, se risultasse che la soluzione astronomica completa esiste e cade in un intervallo di tempo significativo - nell'epoca cristiana, poiché l'affresco è cristiano - allora potremmo concludere con un sufficiente grado di certezza che la nostra decifrazione di questo zodiaco è effettivamente corretta: esiste un oroscopo con una data. Inoltre, saremo in grado di calcolare questa data e di trarne una serie di interessanti conseguenze e conclusioni.

1.1.2. LA DATA DELLO ZODIACO PD È IL 7 MARZO 1524 D.C.

Per trovare tutte le possibili soluzioni astronomiche per l'oroscopo di cui sopra, da noi trovato sullo zodiaco PD, abbiamo effettuato calcoli esaustivi con l'aiuto del programma di calcolo HOROS. Per quanto riguarda questo programma, creato appositamente per il calcolo degli zodiaci antichi, si veda [NHE] e il sito chronologia.org, dove è liberamente disponibile.

In primo luogo, con l'aiuto del programma HOROS sono state determinate tutte le date dall'inizio dell'Anno Domini al 1900, soddisfacendo la condizione che tutti i sette pianeti dell'antichità - Sole, Luna, Mercurio, Saturno, Giove, Marte e Venere - fossero riuniti nella costellazione dei Pesci. Il limite inferiore dei calcoli - l'inizio dell'A.D. - è stato scelto in base alla considerazione che lo zodiaco dato - quello cristiano - fa parte del quadro cristiano medievale e, quindi, porta con sé la data di qualche evento cristiano. Ricordiamo che, secondo la nuova cronologia, Cristo è nato nel 1152 d.C. (si veda il nostro libro "Il Re degli Slavi" [CRS]), mentre secondo la cronologia scaligeriana oggi accettata è nato all'inizio dell'Anno Domini. Quindi, per il calcolo dell'oroscopo abbiamo preso l'intervallo di tempo massimo ammissibile - da ogni punto di vista concepibile.

Ecco i dati rilevanti per il programma HOROS:

DATI DI INPUT PER IL PROGRAMMA HOROS

Zodiaco PD dipinto sotto la cupola del battistero di Padova (nel presunto 1378)

Codice dati PD0

TUTTI I PIANETI NEI PESCI

|

SOLE |

LUNA |

SATURNO |

GIOVE |

MARTE |

VENERE |

MERCURIO |

# DA |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

11,0 |

# A |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

12,0 |

PUNTO MIGLIORE |

11.5 |

11.5 |

11.5 |

11.5 |

11,5 |

11,5 |

11,5 |

La tabella mostra le posizioni ammesse dei pianeti sull'eclittica (DA ... A) e i “PUNTI MIGLIORI”. Questi ultimi vengono utilizzati per impostare l'ordine reciproco dei pianeti e per calcolare la loro deviazione media nella soluzione, rispetto alle posizioni date. In questo caso, tutti i “punti migliori” sono presi allo stesso modo: al centro della costellazione dei Pesci. In questo caso, si utilizza la seguente “scala delle costellazioni” ciclicamente irregolare sull'eclittica - corrispondente alle COSTELLAZIONI ZODIACALI, non ai “segni zodiacali” con gli stessi nomi, che sono usati nell'astrologia moderna, ma hanno una relazione molto lontana con le costellazioni - vedi dettagli in [NHE]:

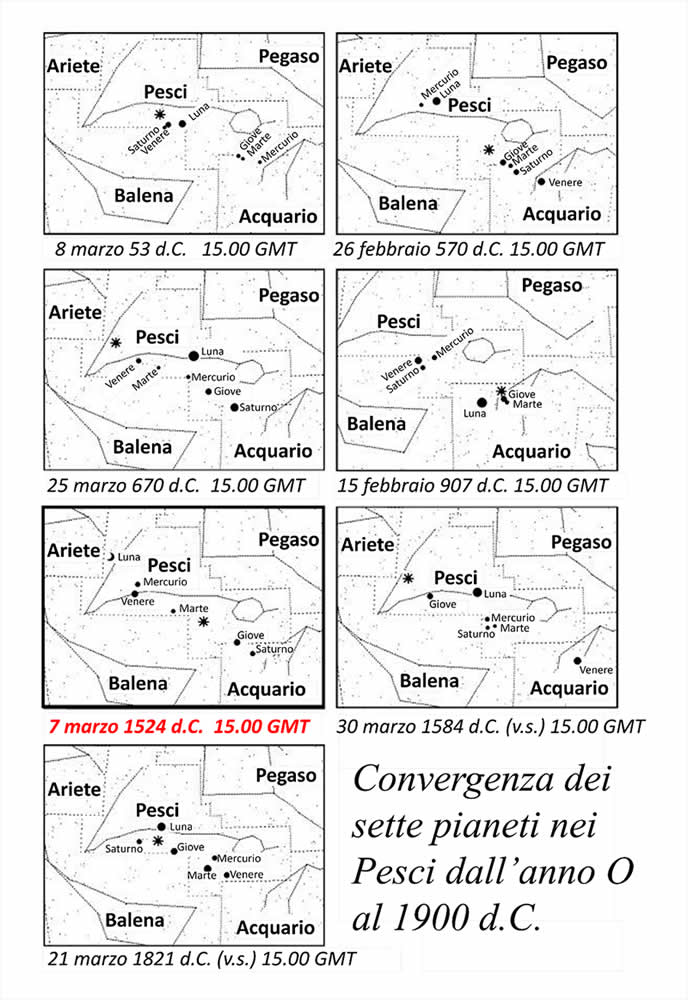

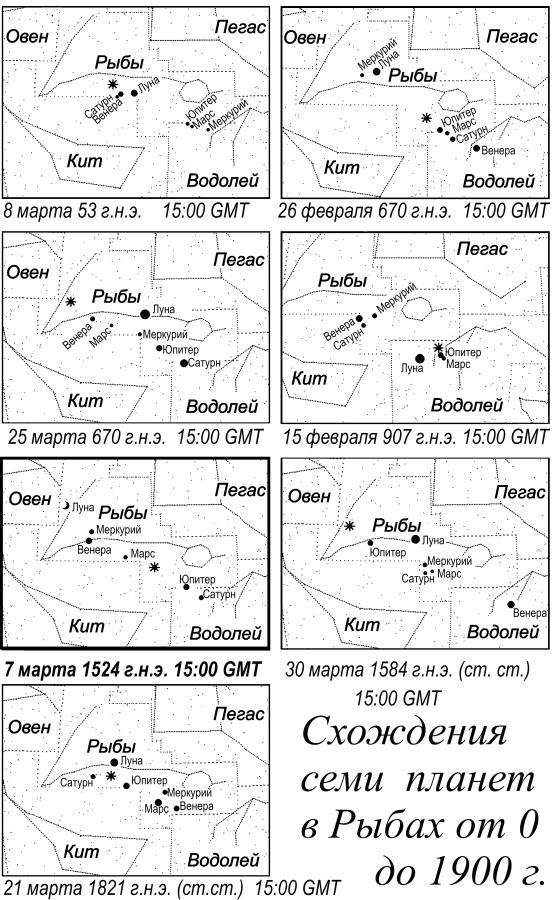

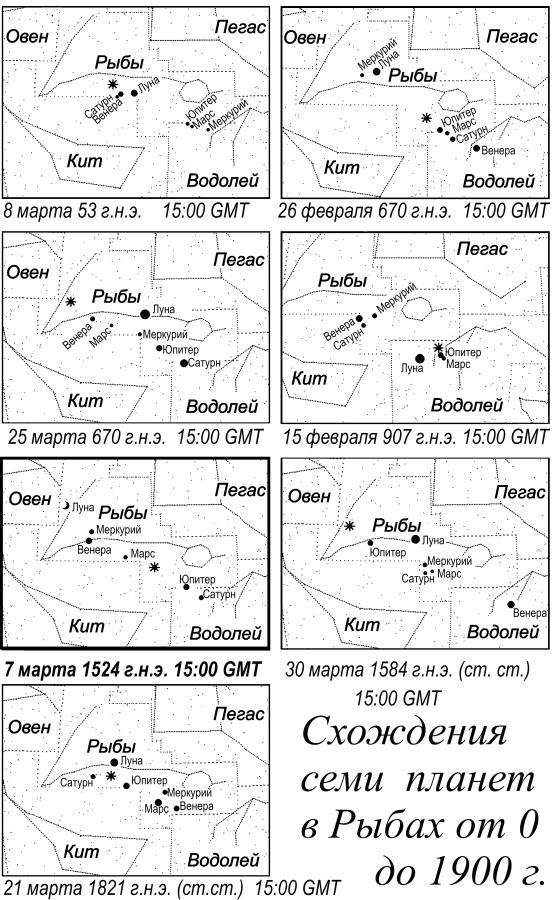

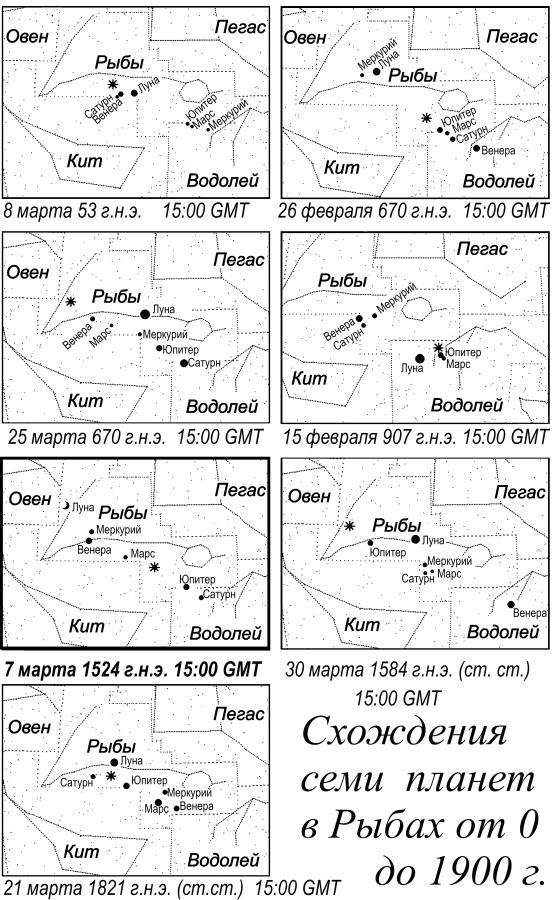

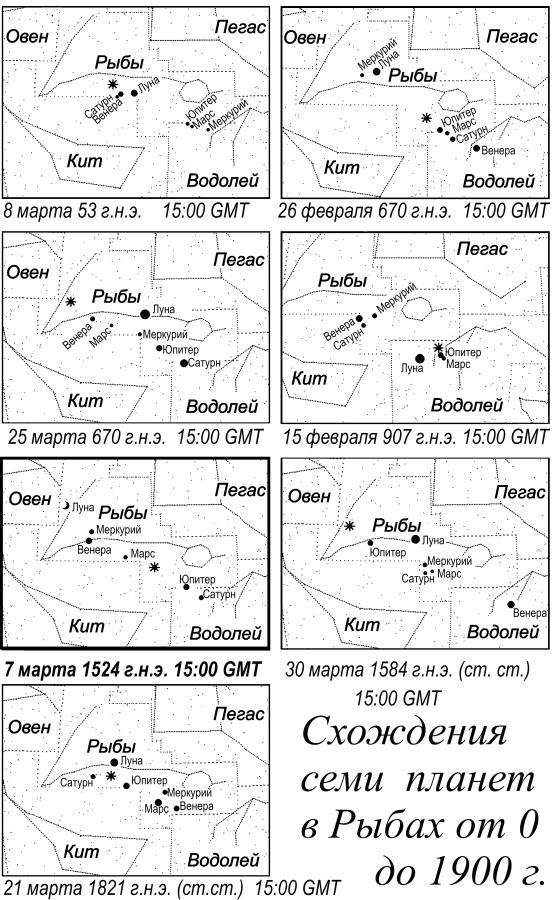

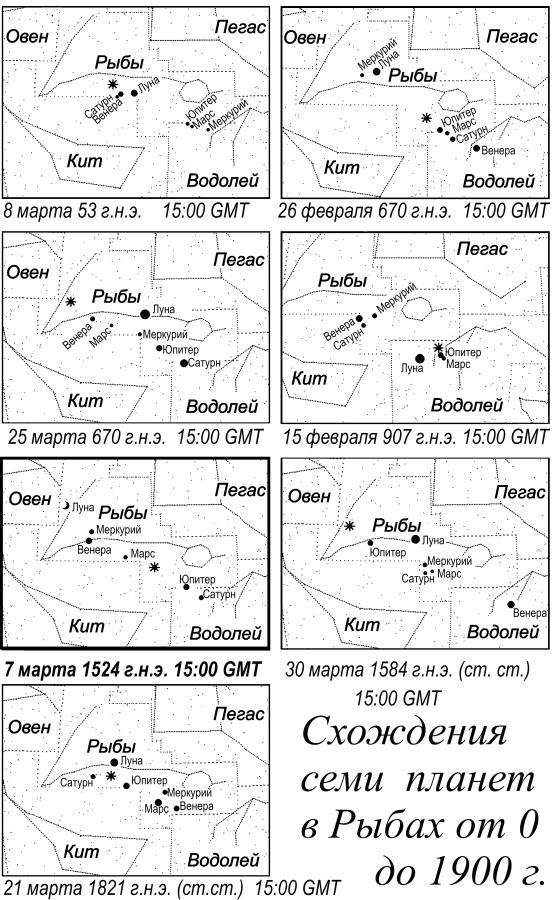

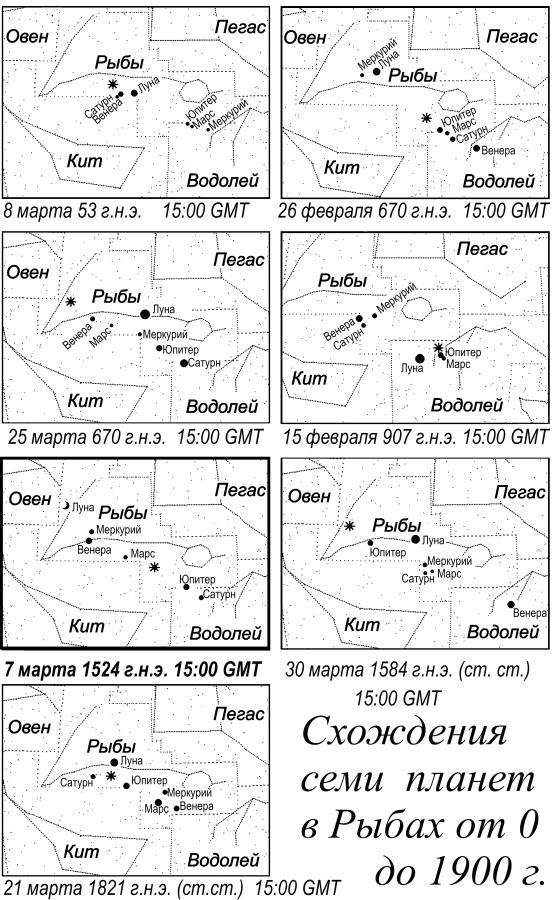

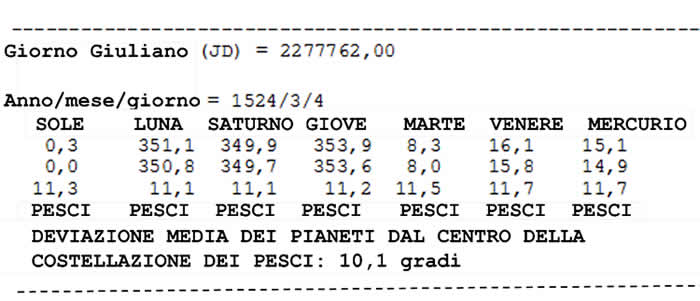

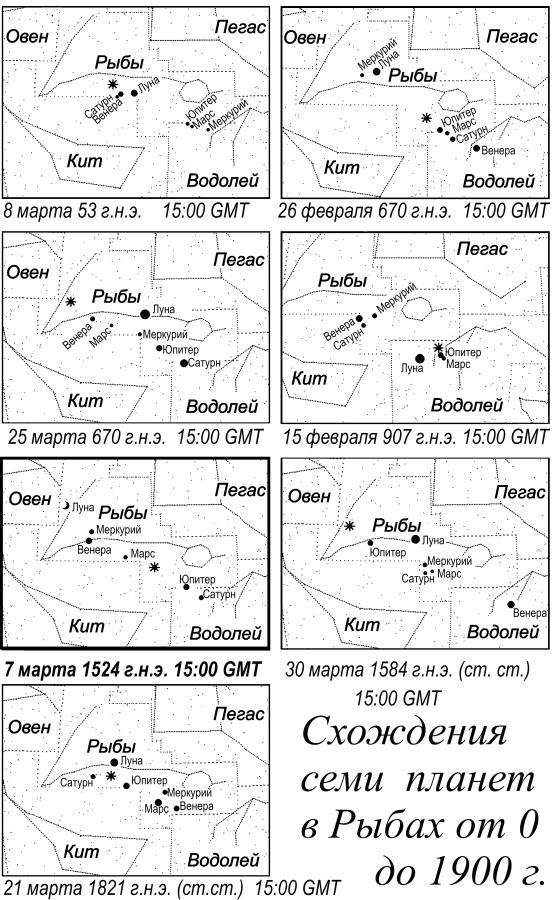

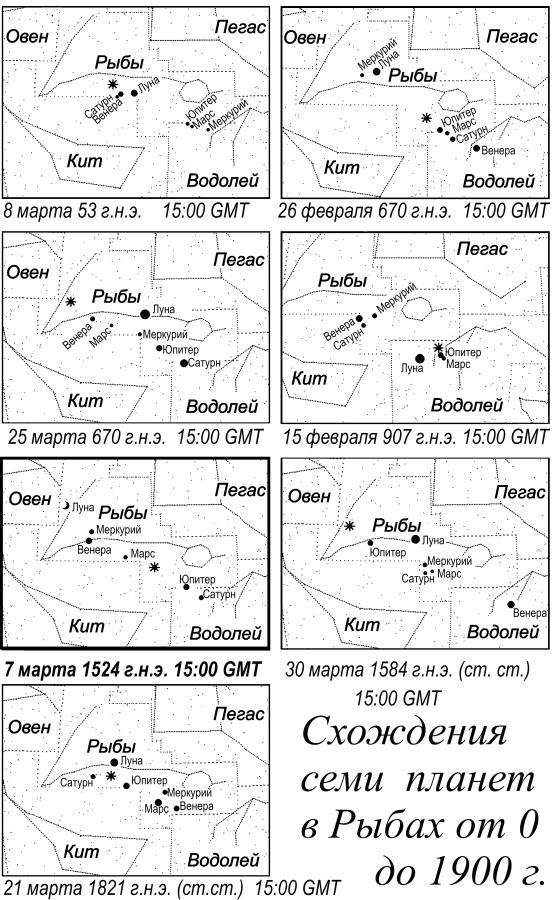

Si è scoperto che nel periodo dall'inizio dell'Anno Domini fino al 1900, tutti e sette i pianeti antichi si sono riuniti nella costellazione dei Pesci solo sette volte, vale a dire nelle seguenti date:

1) 7-9 marzo anno 53,

2) 25-27 febbraio 670,

3) 24-26 marzo 670,

4) dal 15 al 19 febbraio 907,

5) dal 4 al 7 marzo 1524,

6) 30-31 marzo 1584, vecchio stile,

7) dal 19 al 22 marzo 1821, vecchio stile.

Nota. Quando si effettua il calcolo con il programma HOROS, i pianeti possono andare oltre i confini degli intervalli di longitudine, prescritti nei dati di input, per un valore di 5 gradi d'arco. Questo perché i confini delle costellazioni zodiacali sulle diverse carte stellari sono leggermente diversi tra loro. Per tenere conto di questa circostanza, al fine di non perdere deliberatamente la soluzione corretta, viene utilizzata la suddetta espansione automatica dei confini. Un piccolo numero di soluzioni non necessarie che appaiono in questo caso, vengono scartate nella fase di verifica della piena conformità con lo zodiaco, comprese le condizioni astronomiche aggiuntive.

Le posizioni dei pianeti nei Pesci per tutte e sette le soluzioni sono mostrate nella Fig.1.5 . Il nostro controllo ha mostrato che le condizioni astronomiche di cui sopra, estratte dallo zodiaco PD, sono state soddisfatte per UN'UNICA e SOLA soluzione - l'anno 1524 d.C., e SOLO il 7 MARZO 1524 d.C..

. Il nostro controllo ha mostrato che le condizioni astronomiche di cui sopra, estratte dallo zodiaco PD, sono state soddisfatte per UN'UNICA e SOLA soluzione - l'anno 1524 d.C., e SOLO il 7 MARZO 1524 d.C..

QUINDI, QUESTO ZODIACO MOSTRA LA DATA DEL 7 MARZO 1524.

1.1.3. NELL'ITALIA DEL SECOLO XVI SECOLO SI USAVA L'EQUINOZIO DEL CALENDARIO ORTODOSSO?

Chiediamoci perché questa data è raffigurata sulle volte del battistero. Poiché il 7 marzo nella Chiesa cristiana non è una festa particolarmente importante - è un giorno ordinario del calendario mensile - molto probabilmente, la data del 7 marzo 1524 è in qualche modo collegata alla costruzione del battistero. Che, quindi, non fu costruito nel 1378, come ci assicurano gli storici, ma molto più tardi, intorno al 1524.

Ma rimane ancora una domanda: perché nello zodiaco è segnato esattamente il 7 marzo? Naturalmente, possiamo ipotizzare che in questo giorno sia stata completata la costruzione, oppure la consacrazione del nuovo battistero.

O qualcosa di simile. Ma di solito questi eventi coincidono con alcune festività o altri giorni significativi. Cosa distingue il 7 marzo dagli altri giorni dell'anno? Torniamo al calendario mensile cristiano e studiamolo più attentamente. Abbiamo utilizzato il calendario mensile ortodosso della stampa di Mosca della metà del XVII secolo. In esso si legge che il 6 marzo è il giorno dell'Equinozio di Primavera: “in questo dì, alle ore 12 del giorno e alle ore 12 della notte” [701].

Noteremo subito che, dal punto di vista della moderna teoria astronomica, la data indicata nel Calendario Mensile è errata. Nel 1600 l'equinozio di primavera astronomico esatto non era il 7, ma il 10 marzo (secondo il calendario giuliano che viene utilizzato come calendario mensile). Con il passare del tempo, l'equinozio di primavera si sposta indietro nei numeri del calendario giuliano al ritmo di 1 giorno ogni 128 anni. Per questo motivo cadde il 7 marzo solo nel XX secolo (secondo il calendario giuliano, cioè secondo il “vecchio stile”). Tale era la “precisione” della determinazione dell'equinozio di primavera nel XVII secolo! Molto bassa. Perciò, prima, era ancora peggio. Ma per noi ora non è tanto importante tutto questo - anche se il fatto è molto interessante e importante per la cronologia; mentre lo è che il calendario mensile del XVII secolo indicava l'equinozio di primavera il 6 marzo. Perciò, in alcuni libri mensili del precedente XVI secolo, l'equinozio di primavera poteva essere collocato il 7 marzo. Cioè - un giorno dopo rispetto al XVII secolo. Ripetiamo: secondo il calendario giuliano, l'equinozio si sposta in avanti al ritmo di 1 giorno ogni 128 anni.

Risulta che la data indicata sullo zodiaco italiano di Padova, coincide esattamente con l'equinozio di primavera del XVI secolo. Inoltre - secondo il calendario mensile ortodosso! Questo ovviamente testimonia la vicinanza delle chiese ortodosse e cattoliche nel XVI secolo, molto più di quanto siamo abituati a pensare.

Ora guardiamo ancora una volta con attenzione la mappa del mondo, riportata sull'affresco italiano con lo zodiaco, fig.1.3 . Fate attenzione a quanto siano imprecisi i contorni dei continenti. Ad esempio, il fondo dell'Africa è completamente tagliato fuori - lungo la punta meridionale del Mar Rosso, il Bosforo è rappresentato come un ampio collo che collega il Mar Nero al Mediterraneo. In realtà, il Bosforo ha un aspetto completamente diverso. Non c'è affatto l'America. Il Mar Caspio è assente - o fortemente spostato verso est, ecc. Allo stesso tempo, l'Italia è disegnata abbastanza ordinatamente - nella forma dello “stivale” a cui siamo abituati oggi. Ovviamente, è stata disegnata in Italia, quindi è stata rappresentata abbastanza bene. Ma le informazioni generali sulla geografia mondiale, come possiamo vedere, per i cartografi italiani dell'epoca erano a un livello molto primitivo. E siamo nel 1524!

. Fate attenzione a quanto siano imprecisi i contorni dei continenti. Ad esempio, il fondo dell'Africa è completamente tagliato fuori - lungo la punta meridionale del Mar Rosso, il Bosforo è rappresentato come un ampio collo che collega il Mar Nero al Mediterraneo. In realtà, il Bosforo ha un aspetto completamente diverso. Non c'è affatto l'America. Il Mar Caspio è assente - o fortemente spostato verso est, ecc. Allo stesso tempo, l'Italia è disegnata abbastanza ordinatamente - nella forma dello “stivale” a cui siamo abituati oggi. Ovviamente, è stata disegnata in Italia, quindi è stata rappresentata abbastanza bene. Ma le informazioni generali sulla geografia mondiale, come possiamo vedere, per i cartografi italiani dell'epoca erano a un livello molto primitivo. E siamo nel 1524!

Ecco la QUALITÀ REALE delle MAPPE GEOGRAFICHE del primo quarto del XVI secolo. Che dire, ad esempio, delle mappe del mondo di Mercatore, del presunto XVI secolo d.C. - con contorni dei continenti incredibilmente precisi, quasi da mappa moderna! Nel libro “La nuova cronologia della Russia” abbiamo già espresso la nostra opinione in merito: tali mappe sono delle FALSIFICAZIONI DEI RIFORMATORI del XVII-XIX secolo, datati all'epoca del XV-XVI secolo. Riscrivendo la storia dei secoli precedenti, i riformatori furono costretti a distruggere gli originali e a creare dei falsi per riempire il vuoto. Su scala particolarmente ampia furono falsificati i primi libri stampati e le carte geografiche [CRON1] - [CRON7]. In questo caso, questo zodiaco italiano con una mappa e con una data esatta, ci permette ancora una volta di cogliere in flagrante i falsari.

1.1.4. IL VAGLIO DELLE SOLUZIONI ASTRONOMICHE PRELIMINARI PER SELEZIONARE LA SOLUZIONE COMPLETA.

In conclusione, esaminiamo tutti i sette casi sopra menzionati della convergenza dei sette pianeti antichi nella costellazione dei Pesci e verifichiamo che ciascuno di essi sia conforme all'insieme completo delle condizioni astronomiche presenti nello Zodiaco PD.

1) 7-9 marzo anno 53, Fig.1.5 .

.

L'8 marzo del 53, vicino al Sole nei Pesci, c'erano Saturno (luminosità M=+0,8), Venere (M=-3,4) e la Luna. Non erano tutti visibili: Saturno e Venere a causa della loro vicinanza al Sole, e la Luna a causa della luna nuova. Gli altri tre pianeti - Giove (M=-1,5), Marte (M=+1,4) e Mercurio (M=+0,8) erano visibili al confine tra i Pesci e l'Acquario.

Pertanto, i segni di visibilità dei pianeti nella soluzione dell'anno 53 sono pienamente soddisfatti. Ma l'aspetto negativo di questa soluzione è che tutti e tre i pianeti visibili nel cielo notturno non si trovavano sul lato dell'Ariete rispetto al Sole e ai pianeti invisibili, come mostrato nello zodiaco, bensì sul lato dell'Acquario. Cioè dal lato opposto. Pertanto questa soluzione non può essere definita completa.

2) 25-27 febbraio 670, Fig.1.5 .

.

In questo caso, Giove (M=-1,5), Marte (M=+1,5) e Saturno (M=+0,8), che erano vicini al Sole, erano ovviamente invisibili. Venere era molto luminoso (M=-3,4) e potrebbe essere stato visibile per un brevissimo periodo all'alba, trovandosi dal Sole dalla parte dell'Acquario e sorgendo sopra l'orizzonte della Roma italiana quando il Sole si è abbassato di 5 gradi. Tuttavia, la visibilità di Venere in questo caso è molto dubbia. Mercurio era chiaramente visibile la sera sul lato dell'Ariete rispetto al Sole. La Luna non era visibile a causa del novilunio. Nel complesso, lo schema del cielo in questa soluzione non concorda con lo zodiaco perché non ci sono i tre pianeti visibili situati sul lato dell'Ariete rispetto al Sole. La soluzione è incompleta.

3) 24-26 marzo 670, Fig.1.5 .

.

In questo caso tutti i pianeti si trovavano dalla stessa parte del Sole - dalla parte dell'Acquario. Anche in questo caso non c'è accordo con lo Zodiaco PD, perché nessun pianeta è stato osservato dal lato dell'Ariete (rispetto al Sole).

4) 15-19 febbraio 907, Fig.1.5 .

.

La Luna è invisibile (nel giorno del novilunio), Giove (M=-1,5) e Marte (M=+1,4), quasi coincidente con Giove, erano molto vicini al Sole. Tutti e tre questi pianeti erano invisibili. Sul lato Ariete del Sole, gli altri tre pianeti, Venere (M=-3,5), Mercurio (M=-0,1) e Saturno (M=+0,9) erano visibili.

La disposizione dei pianeti rispetto al Sole e i segni di visibilità corrispondono allo zodiaco. Tuttavia, a quei tempi il Sole non si trovava nei Pesci, ma nell'Acquario (anche se vicino ai Pesci). In generale questa soluzione potrebbe essere riconosciuta come soddisfacente, se non ci fosse un'altra soluzione ideale. Ma questa soluzione c'è, vedi sotto.

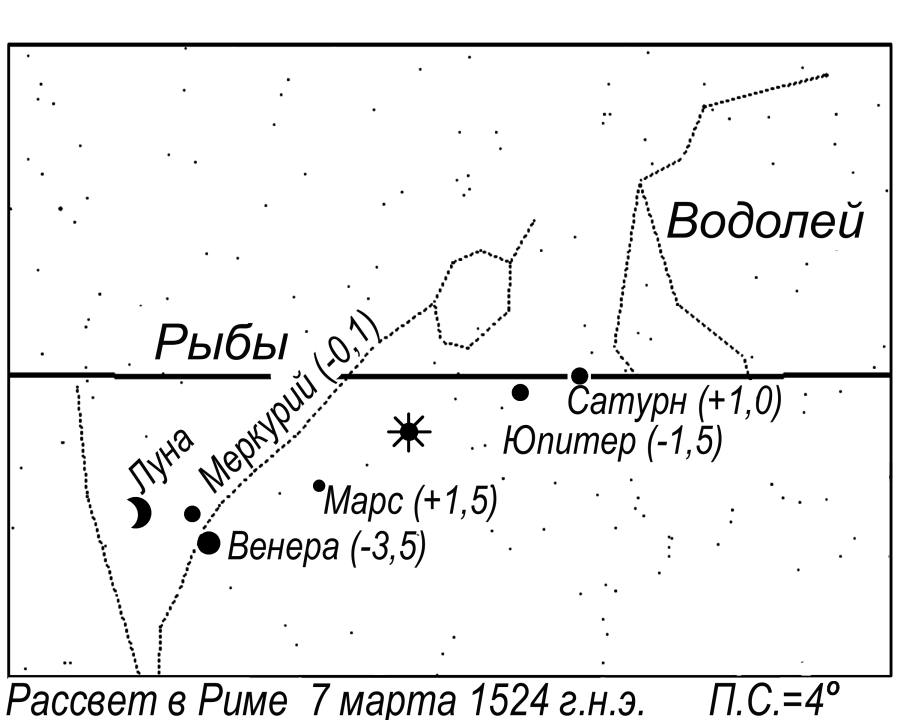

5) 4-7 marzo 1524, Fig.1.5 . SOLUZIONE IDEALE.

. SOLUZIONE IDEALE.

Il Sole era vicino alla metà dei Pesci, con un leggero spostamento verso l'Acquario. Ciò corrisponde perfettamente allo zodiaco PD. Intorno al Sole, come raffigurato nello zodiaco, c'erano tre pianeti invisibili: Marte (M=+1,5), Giove (M=-1,5) e Saturno (M=+1,0).

Nei Pesci, sul lato Ariete del Sole e dei pianeti invisibili, c'erano, sempre in piena sintonia con lo zodiaco PD, tre pianeti visibili all'inizio della notte: Venere (M=-3,5), Mercurio (M=-0,1) e la Luna - la falce stretta del mese giovane di 1 giorno.

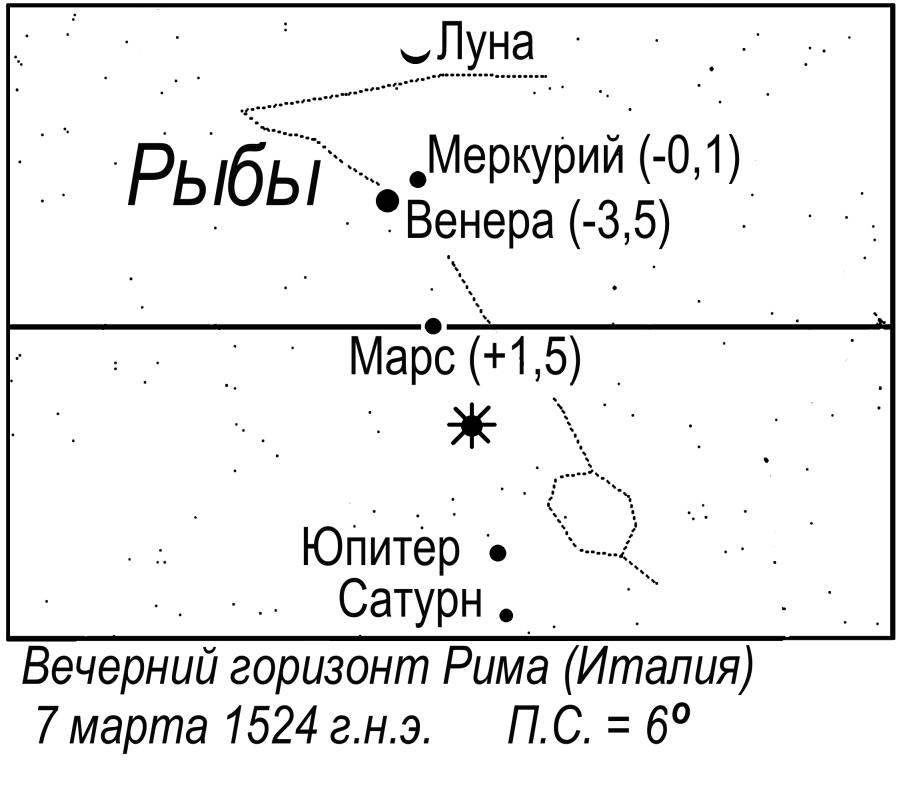

La figura 1.6 mostra l'orizzonte locale in Italia, a Roma, all'alba del 7 marzo 1524, alle 5:03 del mattino, ora di Greenwich. In quel momento sorse Saturno, poi Giove e infine il Sole. Al momento del sorgere di Saturno, l'immersione del Sole sotto l'orizzonte locale era di soli 3 gradi. Ciò significa che il cielo era già così luminoso che Saturno non sarebbe stato visibile in nessuna circostanza. Con una tale immersione del Sole, né le stelle né i pianeti, eccetto la Luna, sono visibili [NHE]. Giove sorse quando il Sole era ancora più basso e invisibile.

mostra l'orizzonte locale in Italia, a Roma, all'alba del 7 marzo 1524, alle 5:03 del mattino, ora di Greenwich. In quel momento sorse Saturno, poi Giove e infine il Sole. Al momento del sorgere di Saturno, l'immersione del Sole sotto l'orizzonte locale era di soli 3 gradi. Ciò significa che il cielo era già così luminoso che Saturno non sarebbe stato visibile in nessuna circostanza. Con una tale immersione del Sole, né le stelle né i pianeti, eccetto la Luna, sono visibili [NHE]. Giove sorse quando il Sole era ancora più basso e invisibile.

Al tramonto del 7 marzo 1524, Marte stava tramontando sotto l'orizzonte locale di Roma, Italia, alle 17:50 GMT, con il Sole immerso di 6 gradi, Fig. 1.7 . La luminosità di Marte quella sera era +1,5 sulla scala fotometrica. Questa luminosità non era chiaramente sufficiente per rendere Marte visibile a occhio nudo quando il Sole era immerso a 6 gradi [NHE].

. La luminosità di Marte quella sera era +1,5 sulla scala fotometrica. Questa luminosità non era chiaramente sufficiente per rendere Marte visibile a occhio nudo quando il Sole era immerso a 6 gradi [NHE].

Mercurio, Venere e la Luna erano molto più luminosi di Marte e arrivavano sotto l'orizzonte di Roma quando il Sole si abbassava di 15 e più gradi. Cioè, quasi al buio completo. Con questa immersione solare sotto l'orizzonte locale, sono visibili non solo i pianeti, e per di più così luminosi, ma anche la maggior parte delle stelle. Ricordiamo che quando il Sole scende a 18 gradi c'è già una notte astronomica piena, in cui anche le stelle più deboli diventano visibili [NHE].

Questa disposizione dei pianeti soddisfa IDEALMENTE tutte le condizioni astronomiche presenti sullo zodiaco, senza eccezioni. Davanti a noi c'è la SOLUZIONE ASTRONOMICA COMPLETA e IDEALE dello ZODIACO PD. È l'UNICA.

Sottolineiamo che proprio la presenza di questa soluzione ideale, indica che la nostra decifrazione del contenuto astronomico dell'affresco sulle volte del battistero padovano è corretta. Altrimenti, se i creatori dell'affresco non avessero cercato di inserirvi l'esatta registrazione astronomica della data, in primo luogo non avremmo ottenuto una soluzione completa - sarebbe troppo improbabile - e in secondo luogo la data da noi calcolata difficilmente cadrebbe accidentalmente ed esattamente dove dovrebbe - nell'epoca del Medioevo CRISTIANO, quando l'affresco fu creato.

Diamo le esatte longitudini eclittiche dei pianeti per la soluzione del 7 marzo 1524. Le longitudini sono date secondo l'eclittica J2000. I tempi esatti sono indicati in giorni giuliani. Inoltre, nella PRIMA fila di figure si dà la longitudine eclittica dei pianeti in gradi, nella SECONDA - la deviazione dei pianeti dal Sole nella longitudine in gradi secondo l'eclittica di J2000. Nella TERZA, la posizione dei pianeti sulla scala delle costellazioni, vedi sezione 5.10 [NHE]. In basso, per comodità, è riportato il nome della costellazione in cui si trovava questo o quel pianeta.

6) 30-31 marzo 1584, Vecchio Stile, Fig.1.5 .

.

Il Sole era nei Pesci, vicino al confine con l'Ariete. Tutti gli altri pianeti, tranne Venere, si trovavano anch'essi nei Pesci. Venere si trovava in Acquario, anche se non lontano dai Pesci. Tutti i pianeti si trovavano dalla stessa parte del Sole, quella dell'Acquario.

Le luminosità dei pianeti sulla scala fotometrica (più piccolo è il valore, maggiore è la luminosità) erano le seguenti: Venere (M=-4,2), Giove (M=-1,5), Saturno (M=+0,9), Mercurio (M=+1,1), Marte (M=+1,4).

La VISIBILITÀ DEI PIANTI è stata la seguente. Giove è sorto in Italia con un'immersione del Sole di 1 solo grado ed è stato quindi invisibile. Saturno sorgeva a un'immersione del Sole di 6 gradi, Mercurio a 7 gradi e Marte a 8 gradi. Tutti erano praticamente invisibili a occhio nudo alle loro luminosità. La Luna e Venere erano chiaramente visibili al mattino prima dell'alba. La Luna aveva l'aspetto di una falce stretta.

In generale, l'andamento del cielo nel 1584 non corrisponde bene allo zodiaco. Innanzitutto, Venere era fortemente “fuori” dai Pesci e in Acquario. In secondo luogo, nel cielo c'erano solo due pianeti visibili (la Luna e Venere), non tre come indicato nello zodiaco. In terzo luogo, entrambi i pianeti visibili si trovavano sul lato Acquario del Sole, non sul lato Ariete come richiesto. Di conseguenza, la soluzione del 1584 si rivelò deliberatamente incompleta.

7) 19-22 marzo 1821 vecchio stile, Fig.1.5 .

.

Questa soluzione è troppo tarda, ma la discuteremo comunque. Come era prevedibile, si è rivelata incompleta.

Tutti i sette pianeti dell'antichità si sono riuniti nella costellazione dei Pesci. In questo senso, la soluzione corrisponde allo zodiaco. Ma sul lato Ariete del Sole non era visibile nemmeno un pianeta. Sul lato dell'Ariete c'erano Saturno (M=+0,8) e la Luna. Ma nessuno di loro era visibile: la Luna a causa del novilunio, Saturno a causa della sua vicinanza al Sole. In ogni caso, quel giorno non potevano esserci tre pianeti visibili sul lato dell'Ariete.

Sul lato Acquario del Sole si trovavano Giove (M=-1,5), Venere (M=-3,4), Mercurio (M=+1,7) e Marte (M=+1,4). Giove è sorto sull'orizzonte italiano quando il Sole si è abbassato di circa 1 grado - e ovviamente non era visibile. Venere è sorto con un'immersione del Sole di 4 gradi e probabilmente non era anch'esso visibile. Mercurio e Marte sorgevano quando il Sole si abbassava di circa 6 gradi e quindi non erano visibili, data la loro luminosità.

Quindi, nel cielo notturno di quei giorni nessun pianeta era visibile. Ciò non corrisponde allo zodiaco, secondo il quale c'erano tre pianeti visibili situati sul lato Ariete del Sole. Pertanto, la soluzione del 1821 è ovviamente incompleta.

1.1.5. CONCLUSIONI.

Concludiamo. LO ZODIACO PD HA UNA SOLA SOLUZIONE ASTRONOMICA COMPLETA, CHE SODDISFA PERFETTAMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI ASTRONOMICHE PRESENTI SU QUESTO ZODIACO. È IL 7 MARZO 1524 D.C.

La data ottenuta corrisponde perfettamente al fatto che lo zodiaco in questione è un affresco cristiano medievale. Inoltre, abbiamo la possibilità di conoscere quale fosse il livello di conoscenza geografica in Italia nel 1524. La mappa del mondo raffigurata sullo zodiaco è molto imperfetta, Fig. 1.4 . Oggi si attribuiscono tali mappe a un'epoca molto precedente, ritenendo che nel XVI secolo i cartografi dell'Europa occidentale (e, in particolare, italiani) avessero già raggiunto livelli molto più elevati nel loro lavoro. Si scopre che non è così. Come dimostra la nostra datazione, nella prima metà del XVI secolo la cartografia italiana era ancora estremamente primitiva e “antica”. Di conseguenza, le belle carte dell'Europa occidentale, che oggi vengono presentate come presunte mappe del XV-XVI secolo, sono falsificazioni tardive, probabilmente prodotte nel XVII-XIX secolo come "ausilio visivo" alla versione scaligeriana della storia.

. Oggi si attribuiscono tali mappe a un'epoca molto precedente, ritenendo che nel XVI secolo i cartografi dell'Europa occidentale (e, in particolare, italiani) avessero già raggiunto livelli molto più elevati nel loro lavoro. Si scopre che non è così. Come dimostra la nostra datazione, nella prima metà del XVI secolo la cartografia italiana era ancora estremamente primitiva e “antica”. Di conseguenza, le belle carte dell'Europa occidentale, che oggi vengono presentate come presunte mappe del XV-XVI secolo, sono falsificazioni tardive, probabilmente prodotte nel XVII-XIX secolo come "ausilio visivo" alla versione scaligeriana della storia.

1.2. IL SECONDO ZODIACO DI SENENMUT (ZODIACO SX) CONTIENE LA SEGUENTE DATA: 17-18 GIUGNO 1148 D.C.

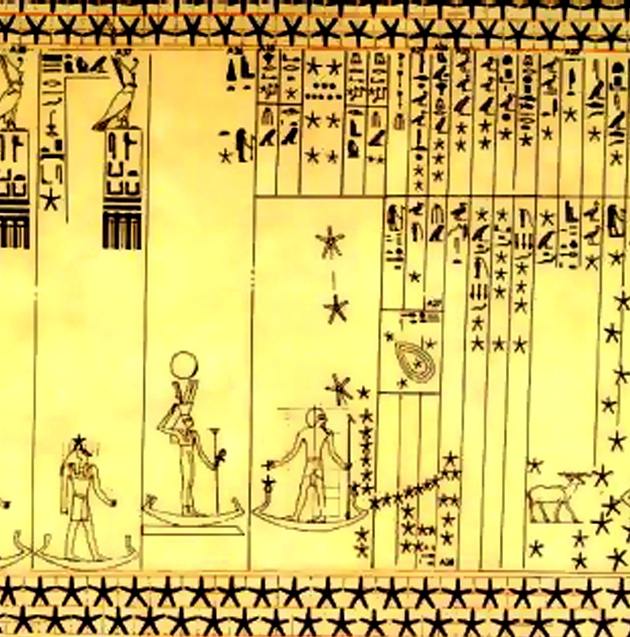

Nel nostro libro "La nuova cronologia dell'Egitto" (seconda edizione) è stato studiato e datato lo zodiaco, da noi designato SN, proveniente dalla cosiddetta tomba egizia "segreta" o "incompiuta" di Senenmut. Ricordiamo che, secondo l'opinione degli egittologi, il nobile funzionario “antico” egiziano Senenmut (o, in un'altra lettura, Senmut - cancelliere della regina Hatshepsut, vissuto presumibilmente intorno al 1500 a.C. [119:1], p.36) aveva almeno due tombe. Una di queste - incompiuta, perché non vi fu sepolto nessuno - si trova non lontano dalla Valle dei Re, molto vicino all'“antico” tempio egizio della “Regina Hatshepsut”.

Nella tomba incompiuta di Senenmut è stato trovato lo zodiaco SN già studiato in precedenza con l'oroscopo, Fig. 1.8 . Il nostro studio ha dimostrato che la data registrata su questo zodiaco, ovviamente, non può appartenere all'epoca proposta dagli egittologi. Molto probabilmente si tratta del 14-16 agosto 1007. Si vedano i dettagli in [NHE], sezione 7.6. Sottolineiamo che in questo caso non si tratta di una data funeraria - poiché nessuno è stato sepolto nella tomba - ma della data di un evento famoso e probabilmente antico (già per i costruttori della tomba). Non c'è quindi motivo di considerarla una data approssimativa per la costruzione della tomba stessa. Come abbiamo mostrato in [NHE], questa data (1007 d.C.) veniva spesso registrata con l'aiuto degli oroscopi sugli antichi zodiaci - sia egiziani che europei. A quanto pare, un tempo era molto famosa, ma poi il suo significato è stato dimenticato.

. Il nostro studio ha dimostrato che la data registrata su questo zodiaco, ovviamente, non può appartenere all'epoca proposta dagli egittologi. Molto probabilmente si tratta del 14-16 agosto 1007. Si vedano i dettagli in [NHE], sezione 7.6. Sottolineiamo che in questo caso non si tratta di una data funeraria - poiché nessuno è stato sepolto nella tomba - ma della data di un evento famoso e probabilmente antico (già per i costruttori della tomba). Non c'è quindi motivo di considerarla una data approssimativa per la costruzione della tomba stessa. Come abbiamo mostrato in [NHE], questa data (1007 d.C.) veniva spesso registrata con l'aiuto degli oroscopi sugli antichi zodiaci - sia egiziani che europei. A quanto pare, un tempo era molto famosa, ma poi il suo significato è stato dimenticato.

Si scopre che esiste un altro zodiaco con oroscopo, anch'esso proveniente dalla tomba di Senmut. Ma da quale, se quella incompiuta o quella finita, non lo sappiamo. Su questo secondo zodiaco di Senenmut la nostra attenzione è stata richiamata da A.B. Verevkin, docente di Scienze Fisiche, professore associato dell'Università Statale di Simbirsk. Sottolineiamo che si tratta di uno zodiaco completamente diverso, che non coincide con lo zodiaco SN di Senenmut, che abbiamo studiato in precedenza. Il secondo zodiaco di Senenmut lo abbiamo chiamato condizionalmente zodiaco SX. È presentato nella Fig. 1.9 . Va detto che nel modo in cui è stato disegnato assomiglia molto allo zodiaco SN, ma il suo contenuto astronomico è diverso.

. Va detto che nel modo in cui è stato disegnato assomiglia molto allo zodiaco SN, ma il suo contenuto astronomico è diverso.

Alla luce del nostro studio del simbolismo degli zodiaci egizi, la decifrazione dello zodiaco SX non presenta alcuna difficoltà.

L'oroscopo è raffigurato nella striscia verticale centrale, Fig.1.10 . Il simbolo di un uomo con un bastone in piedi su una barca, simile a quello qui presente, si trova molto spesso sugli zodiaci egizi. In [NHE] abbiamo dimostrato che questo simbolo SEGNA SEMPRE UNA E UNA SOLA COSA - IL PUNTO DI SOLSTIZIO D'ESTATE nei GEMELLI, vedi [NHE], capitolo 4. In particolare, è stato dimostrato che l'opinione degli egittologi, secondo cui questo simbolo indicherebbe la costellazione di Orione, è profondamente errata ed è una conseguenza della loro generale incomprensione del linguaggio astronomico degli zodiaci egizi. Vicino alla prua della sua barca sono raffigurate due volte sette piccole stelle riunite insieme: si veda la catena di stelle che va verso l'alto e quella che va verso destra. Alla fine di ogni catena di sette stelle piccole ci sono tre stelle grandi. Il simbolismo è completamente evidente. Le sette stelle piccole sono i sette pianeti dell'antichità, riuniti vicino al punto del solstizio d'estate nei Gemelli. Mentre le tre stelle grandi sono molto probabilmente i tre pianeti visibili nel cielo. Quindi, gli altri erano invisibili a causa della loro vicinanza al Sole.

. Il simbolo di un uomo con un bastone in piedi su una barca, simile a quello qui presente, si trova molto spesso sugli zodiaci egizi. In [NHE] abbiamo dimostrato che questo simbolo SEGNA SEMPRE UNA E UNA SOLA COSA - IL PUNTO DI SOLSTIZIO D'ESTATE nei GEMELLI, vedi [NHE], capitolo 4. In particolare, è stato dimostrato che l'opinione degli egittologi, secondo cui questo simbolo indicherebbe la costellazione di Orione, è profondamente errata ed è una conseguenza della loro generale incomprensione del linguaggio astronomico degli zodiaci egizi. Vicino alla prua della sua barca sono raffigurate due volte sette piccole stelle riunite insieme: si veda la catena di stelle che va verso l'alto e quella che va verso destra. Alla fine di ogni catena di sette stelle piccole ci sono tre stelle grandi. Il simbolismo è completamente evidente. Le sette stelle piccole sono i sette pianeti dell'antichità, riuniti vicino al punto del solstizio d'estate nei Gemelli. Mentre le tre stelle grandi sono molto probabilmente i tre pianeti visibili nel cielo. Quindi, gli altri erano invisibili a causa della loro vicinanza al Sole.

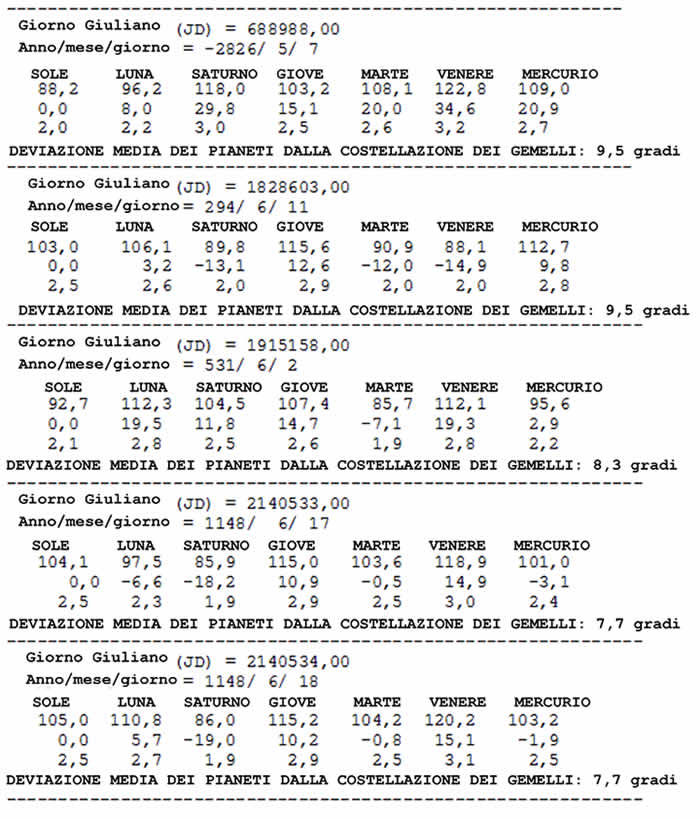

I сalcoli astronomici effettuati utilizzando il programma HOROS hanno dimostrato che a partire dal 3000 a.C. fino al 2000 d.C., tutti e sette i pianeti antichi si sono riuniti nella costellazione dei Gemelli solo quattro volte:

1) 7 maggio 2827 a.C., ovvero nel 2826 secondo il calendario astronomico,

2) 10-12 giugno 294 d.C.,

3) 1-2 giugno 531 d.C.,

4) 17-18 giugno 1148 d.C.

Ecco le longitudini eclittiche dei pianeti per tutti i casi elencati. Le longitudini sono indicate secondo l'eclittica J2000. L'ora esatta è indicata in giorni giuliani. Come sopra, nella PRIMA fila di figure viene indicata la longitudine eclittica dei pianeti in gradi, nella SECONDA - la deviazione dei pianeti dal Sole in gradi di longitudine secondo l'eclittica J2000, nella TERZA - la posizione dei pianeti sulla scala delle costellazioni, vedi Sezione 5.10 in [NHE].

Si riportano inoltre i dati di input del programma HOROS utilizzati per i calcoli:

DATI DI INPUT PER IL PROGRAMMA HOROS

Codice dati SX0

Secondo zodiaco dalle tombe di Senenmut (zodiaco SX)

TUTTI I PIANETI NEL SOLSTIZIO D'ESTATE (NEI GEMELLI)

|

SOLE |

LUNA |

SATURNO |

GIOVE |

MARTE |

VENERE |

MERCURIO |

# DA |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

# A |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

12,0 |

3,0 |

3,0 |

3,0 |

PUNTO MIGLIORE |

2.5 |

2.5 |

2.5 |

2.5 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

Il controllo ha dimostrato che solo in due occasioni in cui tutti i sette pianeti dell'antichità convergevano nei Gemelli (da -3000 a +2000 d.C.) - cioè nel 531 d.C. e nel 1148 d.C. - in cielo erano visibili solamente tre pianeti. In entrambi i casi si trattava di Venere, Giove e Saturno.

Gli altri pianeti erano invisibili. Pertanto, formalmente, per la data dello zodiaco SX ci sono solo due possibilità: o l'1-2 giugno 531 d.C. (16 giorni prima del solstizio d'estate astronomico), o il 17-18 giugno 1148 (6 giorni dopo il solstizio). Ma alla luce della datazione degli altri zodiaci egizi, la data del 1148 sembra molto più probabile e ovvia [NHE].

Discutiamo più in dettaglio la soluzione del 1148. In essa la Luna non era visibile a causa del novilunio, Marte (M=+2,0) saliva sull'orizzonte mattutino di Luxor in Egitto, con un'immersione del Sole sotto l'orizzonte inferiore a 2 gradi, Mercurio (M=-1,0) saliva a un'immersione del Sole di circa 3 gradi. La visibilità di questi pianeti il 17-18 giugno 1148 era completamente preclusa.

Allo stesso tempo, il 17-18 giugno 1148 d.C. Venere (M=-3,4) tramontava sotto l'orizzonte serale di Luxor quando il Sole si abbassava di 13 gradi, e Giove (M=-1,3) quando il Sole si abbassava di 10 gradi. Ciò significa che entrambi i pianeti erano perfettamente visibili al tramonto. Saturno (M=+0,7) è sorto a Luxor in questi giorni prima dell'alba, quando il Sole è sceso di 15 gradi, cioè quasi nel buio completo. Era anche molto ben visibile, avendo allo stesso tempo la luminosità di una stella di prima grandezza.

Quindi, concludiamo.

Il secondo zodiaco delle tombe di Senenmut - lo zodiaco SX - contiene una descrizione astronomica della data: 17-18 GIUGNO 1148 D.C..

Si noti che questa data cade perfettamente nell'intervallo temporale del XII-XIV secolo, in cui si osserva la massima condensazione della datazione degli zodiaci egizi [NHE], [CRON7]. Inoltre, forse non è casuale che cada nell'epoca di Cristo - il XII secolo, e molto vicino alla data della sua Natività: il 1152 d.C., vedi il nostro libro “Il Re degli Slavi”.

2. IN PRECEDENZA, ABBIAMO GIÀ CONSTATATO L'IDENTIFICAZIONE DELLA ROMA DEI RE CON IL SECONDO E IL TERZO IMPERO ROMANO, COME PURE CON IL GRANDE IMPERO MONGOLO.

Nel libro “Fondamenti della storia”, cap. 6, è stato dimostrato che la Roma dei Sette Re del presunto periodo 753-509 a.C., cioè il Primo Impero Romano nella nostra terminologia, è un riflesso fantasma del Secondo Impero Romano, del periodo presunto I secolo a.C. - III secolo d.C. Come pure del Terzo Impero Romano, del periodo presunto del 300-552 d.C. Come pure dell'Impero Mongolo = Grande dell'epoca del XIII-XVI secolo d.C. Per i dettagli si veda anche il nostro libro "Il battesimo della Rus'", Appendice 2. Si scopre che il noto storico “antico” Tito Livio, autore dell'opera fondamentale "Ab Urbe Condita”, era in realtà un cronista del Grande Impero Mongolo del XIII-XVI secolo. Molto probabilmente visse nell'Europa occidentale. Inoltre, vedremo che in molti punti del suo libro, Tito Livio proclama un punto di vista che oggi viene definito ebraico. Tuttavia, allo stesso tempo è probabilmente un cristiano. Ma non nel senso moderno del termine, bensì nel senso dell'epoca del XV e XVII secolo.

PRIMA CONCLUSIONE.

Basandoci sulla datazione, che ci è pervenuta in precedenza con metodi statistici e astronomici, ne ricaviamo subito un'importante CONCLUSIONE. Poiché all'inizio del Secondo Impero Romano i cronisti hanno collocato l'imperatore Costantino I il Grande, deve esserci una corrispondenza tra la CRONACA BIOGRAFICA di ROMOLO - il primo re di Roma - e la CRONACA BIOGRAFICA di COSTANTINO IL GRANDE, ovvero lo zar-khan DIMITRY IVANOVICH DONSKOY (Demetrio del Don), come mostrato nel nostro libro “Il battesimo della Rus'”. La nostra deduzione è giustificata. Ne parleremo nel presente capitolo.

SECONDA CONCLUSIONE.

Basandoci sulla datazione, che ci è pervenuta con metodi statistici e astronomici, otteniamo un'altra importante CONCLUSIONE: poiché all'inizio del Secondo Impero Romano i cronisti hanno collocato l'epoca di Cristo, DEVE ESISTERE UNA CORRISPONDENZA TRA LA CRONACA BIOGRAFICA DI ROMOLO - IL PRIMO RE DI ROMA - E LA CRONACA BIOGRAFICA DI GESÙ CRISTO, ovvero l'IMPERATORE ANDRONICO, come mostrato nel nostro libro “Il Re degli Slavi”. Anche questa nostra deduzione è giustificata e sarà descritta nel presente capitolo.

Il primo re di Roma descritto da Tito Livio fu Romolo. Si ritiene che sia stato lui a fondare Roma. Come abbiamo mostrato nel libro "L'inizio della Rus' dell'Orda", molto probabilmente gli autori latini definirono l'unificazione della Rus' dell'Orda del XIII secolo d.C., come la fondazione di Roma. La Rus' fu unita dal re troiano Enea, - il Ryurik degli annali russi, - arrivato nella Rus' dopo la caduta di Troia, all'inizio del XIII secolo d.C.. Le fonti “antiche” dicono che Enea, con i suoi compagni, è arrivato nel grande paese della ETRURIA [660:1], p.32. Cioè, molto probabilmente, nella TARTARIA (Tartaria = TRTR --> TRR = Etruria). Si ritiene che ETRURIA sia il nome del paese degli Etruschi. Questo è, secondo i nostri risultati, il paese dei RUSSI, vedi “L'Impero”, cap. 15. La Roma dei Re, che sorse qui, era dunque circondata da terre etrusche, cioè russe. Tito Livio cita le parole del capo degli Albani, rivolte al re romano Tullo: “A te, Tullo, vorrei ricordare questo. Quanto sia grande il dominio degli Etruschi, che circonda entrambi i nostri domini e soprattutto il tuo. Tu, come loro vicino più prossimo, lo sai meglio di noi: grande è la loro potenza sulla terra, quanto più grande è la loro altezza sul mare". [483], vol. 1, p. 30.

Secondo i nostri risultati, la metropoli della Rus' unita divenne la città di Yaroslavl nella Rus' di Vladimir-Suzdal. Negli annali russi è anche conosciuta con Novgorod la Grande. Ben presto, sotto Romolo e Remo, i discendenti di Enea-Ryurik, la Rus' dell'Orda si espande ancora di più e passa in una nuova dimensione. Sorge il Grande Impero Mongolo. Pertanto, sulle pagine degli annali "antichi", l'unificazione della Rus' dell'Orda e l'imminente nascita del Grande Impero, potrebbero essere state incollate, identificate e chiamate "la fondazione di Roma". Pertanto, la Roma "antica" dei Sette Re, fondata da Romolo, INTESA SIA COME CITTÀ CHE COME REGNO, È IL GRANDE IMPERO MONGOLO.

Inoltre, come è stato dimostrato nei libri "Fondamenti della storia" e "Metodi", il re Romolo è in parte anche un riflesso dell'imperatore romano Costantino I il Grande, del presunto IV secolo d.C., Fig.1.11 . In altri termini, secondo i nostri risultati, la "biografia" annalistica di Romolo include importanti informazioni sullo zar-khan dell'Orda Dimitry Ivanovich Donskoy, vissuto nel XIV secolo. La triplice corrispondenza tra il re Romolo, l'imperatore Costantino il Grande e lo zar biblico Geroboamo I, è descritta nel libro “Metodi”, cap. 2,7. In particolare, la lotta di Costantino con Licinio (Massenzio) si riflette nelle pagine dell'opera di Tito Livio come la lotta tra Romolo e Remo. Remo fu ucciso da Romolo. Nella Bibbia tutto questo è descritto come la lotta tra i re biblici Geroboamo e Roboamo.

. In altri termini, secondo i nostri risultati, la "biografia" annalistica di Romolo include importanti informazioni sullo zar-khan dell'Orda Dimitry Ivanovich Donskoy, vissuto nel XIV secolo. La triplice corrispondenza tra il re Romolo, l'imperatore Costantino il Grande e lo zar biblico Geroboamo I, è descritta nel libro “Metodi”, cap. 2,7. In particolare, la lotta di Costantino con Licinio (Massenzio) si riflette nelle pagine dell'opera di Tito Livio come la lotta tra Romolo e Remo. Remo fu ucciso da Romolo. Nella Bibbia tutto questo è descritto come la lotta tra i re biblici Geroboamo e Roboamo.

A detta dei "classici antichi", Roma fu fondata da Romolo intorno al presunto 753 a.C. La parziale identificazione di Romolo con l'imperatore Costantino il Grande, da noi scoperta, significa che stiamo parlando della fondazione della Nuova Roma da parte di Costantino, intorno al presunto periodo del 300-330 d.C. In questo caso lo spostamento cronologico è di circa 1053-1083 anni, perché 753 + 300 = 1053 e 753 + 330 = 1083. Questo è il cosiddetto spostamento romano, scoperto e studiato in dettaglio da A.T. Fomenko nei suoi libri “Fondamenti della storia” e “Metodi”. Ricordiamo che, secondo la storia scaligeriana, l'imperatore Costantino il Grande decise di fondare una nuova capitale dell'Impero e trasferì la capitale dalla Vecchia Roma alla Nuova Roma sullo stretto del Bosforo. Perciò, due storie si sono probabilmente fuse in un'unica leggenda. Quella della fondazione della Vecchia Roma e quella della Nuova Roma. Da qui la confusione tra Romolo, il fondatore della Vecchia Roma dei Sette Re, e Costantino il Grande, il fondatore della Nuova Roma sul Bosforo. Queste due immagini sono state parzialmente incollate sulle pagine delle cronache successive. Si veda lo schema dello spostamento cronologico nella Fig.1.12 .

.

La Fig.1.13 mostra un'antica immagine in bronzo di Costantino I. La Fig.1.14

mostra un'antica immagine in bronzo di Costantino I. La Fig.1.14 mostra un prezioso reliquario della mano destra di Costantino il Grande, conservato nel tesoro della Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino di Mosca. Nel XVI secolo, il reliquiario apparteneva al sultano Solimano il Magnifico e fu trasferito da Zar Grad a Mosca dal patriarca Geremia II di Costantinopoli (1572-1579). Egli arrivò personalmente a Mosca e consegnò la reliquia allo zar-khan russo Fedor Ivanovich [945:0], p.304. Oggi le reliquie di Costantino non si trovano più in quest'arca.

mostra un prezioso reliquario della mano destra di Costantino il Grande, conservato nel tesoro della Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino di Mosca. Nel XVI secolo, il reliquiario apparteneva al sultano Solimano il Magnifico e fu trasferito da Zar Grad a Mosca dal patriarca Geremia II di Costantinopoli (1572-1579). Egli arrivò personalmente a Mosca e consegnò la reliquia allo zar-khan russo Fedor Ivanovich [945:0], p.304. Oggi le reliquie di Costantino non si trovano più in quest'arca.

Ripetiamo ancora una volta che la fondazione della Roma dei Sette Re = Vecchia Roma, a quanto pare, è l'unificazione della Rus' dell'Orda da parte del re Enea-Giovanni nel XIII secolo, in uno stato potente e unificato. Enea è arrivato nella Rus' dalla Troia in fiamme dopo la guerra avvenuta a Zar Grad sul Bosforo = Troia = Gerusalemme, proprio all'inizio del XIII secolo d.C. La Rus' dell'Orda del XIII-XVI secolo è stata poi descritta dagli autori "antichi" come l'Antica Roma. La capitale romana si trovava nella regione tra i fiumi Oka e Volga.

Il trasferimento della capitale dell'Impero Romano nella Nuova Roma da parte di Costantino il Grande, è probabilmente un evento della fine del XIV secolo d.C. L'imperatore Costantino I, alias lo zar-khan russo Dimitrij Donskoy, dopo la vittoria nella battaglia di Kulikovo, arrivò a Zar Grad e la dichiarò seconda capitale dell'Impero. Questa capitale divenne la seconda dopo la prima, cioè dopo la principale metropoli della Rus' di Vladimir-Suzdal, che esisteva almeno dal XIII secolo. Dopo aver fatto del cristianesimo apostolico la religione di tutto l'enorme Impero "mongolo", Costantino = Dimitrij Donskoy, a quanto pare, decise di collocare il centro spirituale e religioso dell'Impero nell'antica Zar-Grad = la Gerusalemme evangelica, dove nel 1185 fu crocifisso Cristo, Fig.1.12 . Il centro militare e amministrativo dell'Impero, Costantino il Grande, lo mantenne nella Rus' dell'Orda. Cioè nella biblica Assiria-Siria.

. Il centro militare e amministrativo dell'Impero, Costantino il Grande, lo mantenne nella Rus' dell'Orda. Cioè nella biblica Assiria-Siria.

Da quanto detto si evince che alcuni cronisti e cartografi potrebbero aver confuso la Vecchia Roma con la Nuova Roma. Come è stato raccontato in dettaglio nel libro “Fondamenti della storia”, cap. 6, la confusione tra le due si rifletteva nelle varie versioni del trasferimento della capitale dell'Impero romano. In alcune versioni, essa fu spostata dalla Vecchia Roma alla Nuova Roma. In altre, al contrario, fu spostata dalla Nuova Roma alla Vecchia Roma.