CAPITOLO 1: LA FAMOSA LUPA CAPITOLINA COME SIMBOLO DELLA VERGINE MARIA.

CRISTO E ROMOLO, IL FAMOSO PRIMO RE DI ROMA.

(Nuove informazioni su Maria Vergine e Andro nico-Cristo del XII secolo d.C., ritrovate nella storia della Roma dei Re del presunto VIII-XI secolo a.C.).

24. IL RIPETUTO RITORNO DI PLUTARCO SULLA “SCOMPARSA” DI ROMOLO NELLA DESCRIZIONE DEL RE SUCCESSIVO: NUMA POMPILIO.

Gli eventi che circondano la “scomparsa” di Romolo erano apparentemente considerati così importanti ai tempi di Plutarco che egli li rivisita nella sua biografia del re romano Numa Pompilio, salito al trono dopo Romolo. La ripetuta narrazione di Plutarco degli ultimi giorni di Romolo sulla terra, è generalmente simile al primo racconto, ma contiene alcuni interessanti nuovi dettagli. Riportiamo quindi integralmente la seconda narrazione di Plutarco.

“Erano già 37 anni trapassati, quanti ne regnò Romolo, dalla fondazione di Roma, e il quinto giorno di luglio, detto oggi None Capratine, quando Romolo celebrò solenne sacrifizio fuor della città al pantano della Capra, e presente il senato e gran popolo si levò nell’aere impetuoso turbo e calò a terra nugola nera con vento si fiero e tempestoso che il popolo spaventato si fuggi e sparse, e Romolo spari, senza ritrovarsi mai né vivo né morto. Onde caddero in sospetto i patrizi, e scorse voce fra il popolo contro loro (poiché di lunghi tempi avanti aggravati dall’imperio del re, avevan mostrato la volontà di trasportare a loro stessi la sovrana autorità) che l’avessero essi ucciso: senza che pareva loro d’esser trattati troppo duramente a modo d’assoluto principe. Ma questo sospetto cercarono di medicare con onori divini, dicendocela; non era morto Romolo, ma trapassato ad altra vita migliore. E Proculo uomo chiaro per fama giurò d’aver veduto Romulo ascendere al cielo armato, e sentita la voce comandante che lo nominassero Quirino.” [660:1], p.106.

- Plutarco dice che Romolo “scomparve” all'età di 37 anni. Ciò corrisponde bene al racconto evangelico secondo cui Cristo fu crocifisso nel suo 33° anno di età.

- Il nome "Capratine" Plutarco lo fa derivare dalla parola CAPRA [660:1], p.63. Tuttavia abbiamo già detto che CAPRA qui potrebbe derivare dallo slavo PREDOK (antenato) per la trasposizione delle consonanti.

- È molto interessante la precisazione di Plutarco secondo cui ROMOLO offriva sacrifici per tutta la nazione. Ciò corrisponde perfettamente alla dottrina cristiana, secondo la quale CRISTO si offrì in sacrificio per il bene di TUTTI, salvando così TUTTO il popolo. Quindi, a questo punto del libro di Plutarco, il punto di vista cristiano suona assolutamente chiaro. Va notato che per molto tempo gli storici scaligeriani hanno cercato di "ignorare" tutti questi motivi evangelici particolarmente evidenti negli autori "antichi".

- Plutarco accusa nuovamente la nobiltà, i patrizi, che odiavano il governo di Romolo, volevano prendere il potere e, inoltre, che i patrizi uccisero il re. Questo concorda bene con le informazioni del bizantino Niceta Coniata, secondo cui fu la nobiltà, guidata da Isacco Angelo, a organizzare la ribellione, il colpo di Stato e a uccidere l'imperatore Andronico-Cristo. Vedi i dettagli nel nostro libro “Il re degli Slavi”.

- È interessante notare che Plutarco parla della presenza del SENATO alla “Palude della Capra" al momento della "scomparsa" di Romolo. Poiché il Senato romano era composto dalla nobiltà, e la nobiltà generalmente odiava Romolo, vedi sopra, sembra che il SENATO fosse ostile a Romolo. Ciò si accorda bene con i resoconti evangelici secondo cui il SINEDRIO ebraico perseguitò Cristo. "I capi dei sacerdoti e gli anziani e tutto il SINEDRIO cercavano false testimonianze contro Gesù, PER MANDARLO A MORTE" (Matteo 26:59). Per inciso, le parole SENATO e SINEDRIO sono molto vicine. Si noti che T e D potrebbero passare l'una nell'altra. Quindi abbiamo: SENAT ---> SINED-rio.

- Il motivo della scomparsa del corpo di Romolo viene nuovamente sottolineato. Si tratta, come abbiamo già mostrato, del motivo evangelico della risurrezione di Cristo.

- Plutarco ripete la storia di Proculo = il Cleopa evangelico, che vide personalmente Romolo-Cristo fuori dalla città e osservò la sua ascensione al cielo.

Pertanto, la ripetuta narrazione di Plutarco della "scomparsa" di Romolo rafforza la corrispondenza che abbiamo scoperto tra Romolo e Cristo.

25. IL “BASTONE TORTO” CHE ROMOLO PORTAVA CON SÉ. LA SUA SCOMPARSA E IL SUO MIRACOLOSO RITROVAMENTO SONO LA SCOPERTA DA PARTE DELLA REGINA ELENA DELLA VERA CROCE DEL SIGNORE.

Plutarco ci dice: "ROMOLO ERA MOLTO BENEVOLO ... aveva l'arte della divinazione e portava il "lituo" durante la divinazione. Un bastone torto che gli auguri usavano per tracciare nell'aria un quadrato per le loro osservazioni. Era conservato sul Palatino, ma scomparve al momento della presa della città da parte dei Galli. Quando i nemici furono scacciati, fu trovato sotto un profondo strato di cenere. Il fuoco non lo toccò, anche se tutto il resto fu distrutto dalla conflagrazione" [660:1], p.56.

- Questo breve resoconto è molto interessante. In primo luogo, la pietà di Romolo particolarmente enfatizzata, non solo da Plutarco, corrisponde al fatto che sotto il nome di “Romolo” si parla di Gesù Cristo. È chiaro che Cristo era considerato pio.

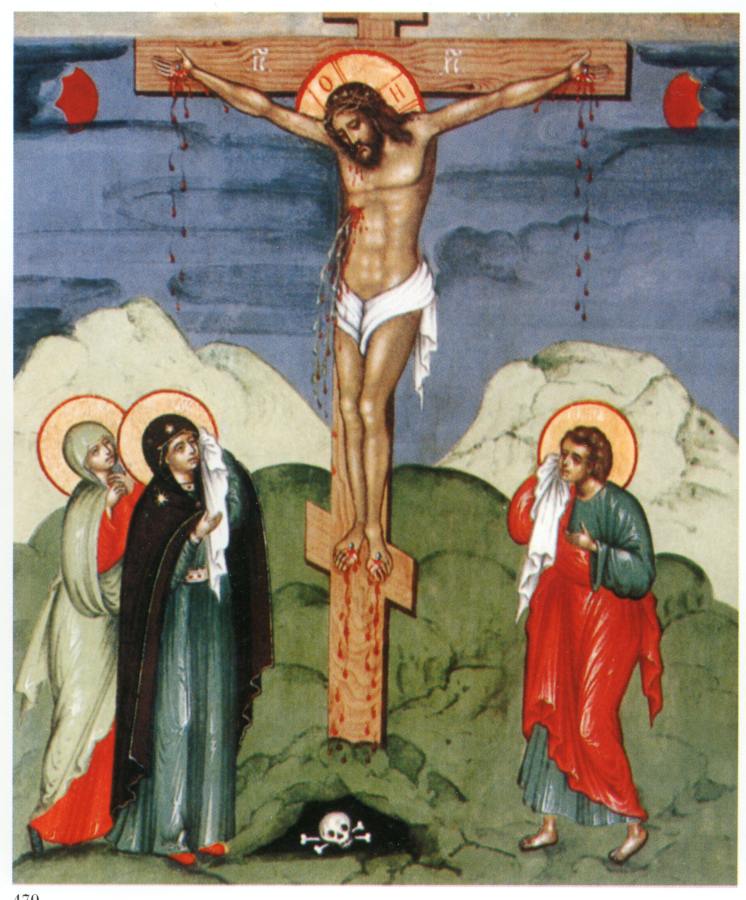

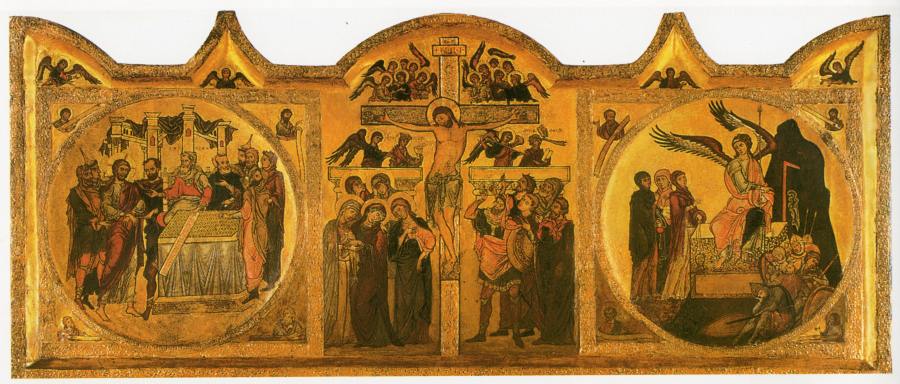

- In secondo luogo, si dice che Romolo “portava un bastone torto”. Poiché, come ci siamo resi conto, Plutarco sta descrivendo Andronico-Cristo come "Romolo", sorge la domanda: che tipo di "bastone torto" poteva portare Cristo? La risposta è chiara. Molto probabilmente si tratta della croce che Cristo-Romolo portò sul Golgota prima della crocifissione, vedi Fig.1.172. Gli autori successivi come Plutarco, che ricordavano vagamente gli eventi del XII secolo, avrebbero potuto chiamare la croce "bastone torto".

L'intreccio di Plutarco con il “bastone torto” di Romolo-Cristo riceve uno sviluppo e una conferma inaspettati se ci rivolgiamo ad alcune antiche immagini cristiane. Ricordiamo innanzitutto che nei libri "Fondamenti della storia" e "Metodi", cap. 7, abbiamo mostrato che l'"antico" Eracle, così come l'imperatore medievale Eraclio, sono riflessi fantasma di Andronico-Cristo del XII secolo d.C. Nei libri "Fondamenti della storia" e "Metodi", cap. 7, sono state riportate immagini antiche in cui Eraclio, come Cristo, porta una croce mentre entra a Gerusalemme. Gli stessi storici sono costretti a notare che "Eraclio, alla testa della solenne processione, porta, A PARI DI CRISTO, la SANTA CROCE". [654:0], p.381.

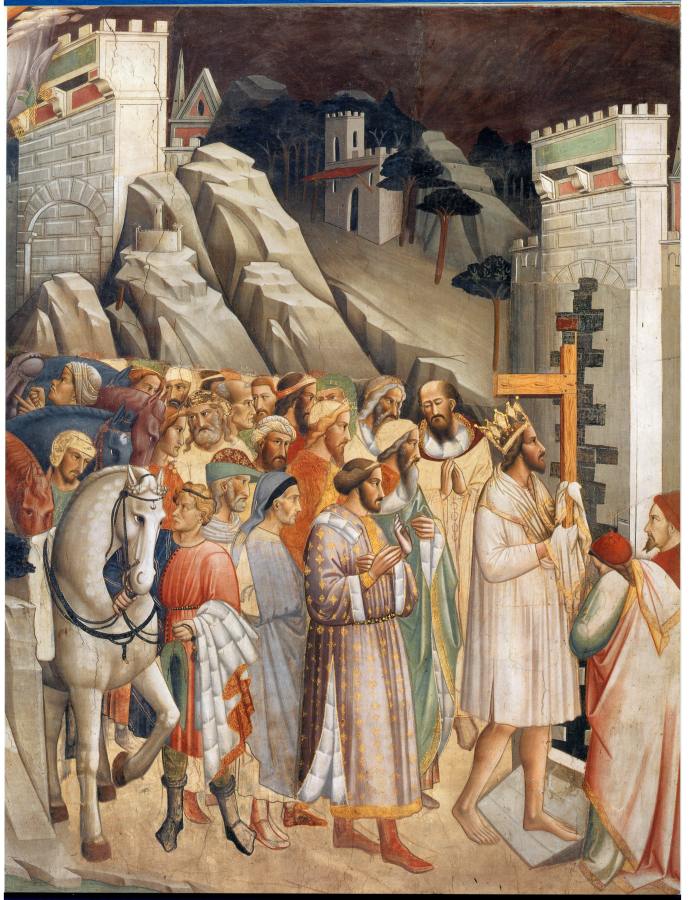

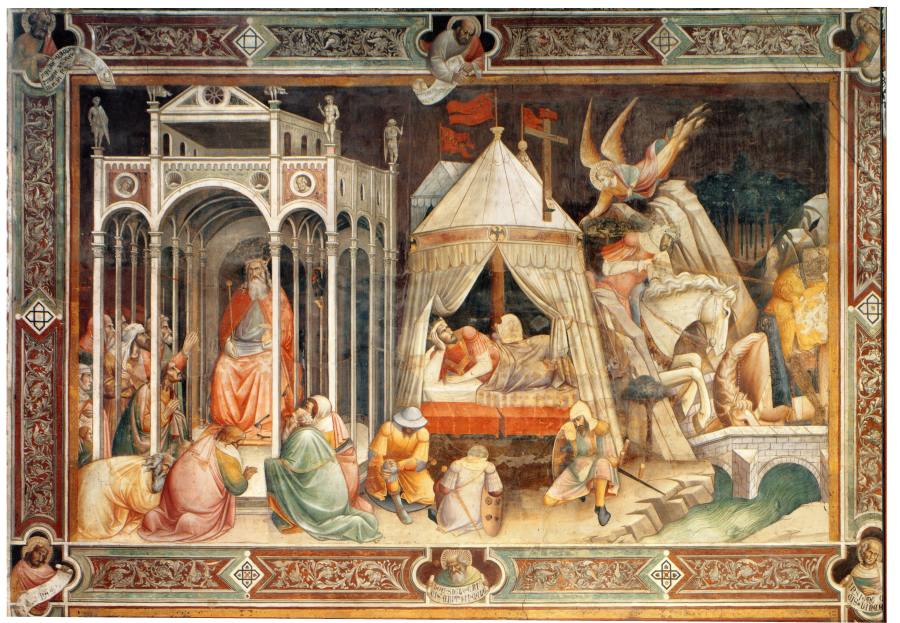

Confrontando questi fatti con il racconto di Plutarco sul “bastone torto” del re Romolo, troviamo nuove prove per la nostra ricostruzione. La Fig.1.173 mostra un grande affresco monumentale "Storia della Santa Croce" di Agnolo Gaddi, presumibilmente del XIV secolo. Si trova a Firenze. Raffigura alcuni eventi importanti della vita dell'imperatore Eraclio. La parte destra dell'affresco mostra Eraclio che entra a Gerusalemme (Fig. 1.174). Cammina a piedi nudi, circondato da una folla e accompagnato da soldati. Tra le mani ha una croce e sul capo una corona regale. Molto probabilmente si tratta della processione dell'imperatore Andronico-Cristo verso il Golgota = Monte Beikos, situato alla periferia di Zar Grad = Gerusalemme.

Passiamo ora alla croce nelle mani dell'imperatore. È interessante notare che la croce è raffigurata in modo piuttosto insolito. Vale a dire, sotto forma di un bastone storto, Fig.1.175. Cioè, come descritto dall'"antico" Plutarco. Pertanto, Plutarco ci ha portato una tradizione piuttosto rara di raffigurare la Croce del Signore sotto forma di "bastone torto". L'affresco di Agnolo Gaddi lo conferma bene.

Inoltre, non a caso, la croce di Cristo è raffigurata sotto forma di "bastone angolare". Lo dimostra il fatto che la stessa immagine della croce si trova un'altra volta nell'affresco. Al centro è raffigurato l'imperatore Eraclio a cavallo. E ancora una volta tiene in mano lo stesso “bastone a croce angolare”, Fig. 1.176. Non si può quindi dire che il secondo segmento della croce sia "scomparso" per negligenza dei pittori o perché, per un motivo o per l'altro, la croce è stata disegnata in modo particolarmente inclinato. No, possiamo vedere chiaramente che l'artista ha disegnato in modo abbastanza consapevole la forma della croce, che è insolita per noi oggi, ma che probabilmente faceva parte di una tradizione antica, che, per inciso, era seguita anche dall'“antico” Plutarco.

Inoltre, una simile “croce angolare” è presente negli stemmi cristiani medievali. Nella Fig. 1.176a sono presentati alcuni antichi stemmi polacchi provenienti dal Castello della Dama Bianca di Kornik, in Polonia. Tra questi vediamo una croce angolare. Tra l'altro, la stessa croce era presente nello stemma dei conti polacchi Potocki.

A quanto pare, un'altra variante di questa croce cristiana è una croce a forma di CHIAVE. È risaputo che Cristo consegnò all'apostolo Pietro le CHIAVI del Paradiso.

- Torniamo a Plutarco. Inoltre, con questo "bastone torto" gli àuguri, cioè i sacerdoti romani, durante la divinazione, cioè le azioni sacre, tracciavano nell'aria QUATTRO CROCI. Probabilmente qui si dice che i sacerdoti cristiani benedicono la congregazione con la croce, facendo il segno della croce. Cioè, tenendo una croce nella mano alzata, tracciano un quadrilatero nell'aria, come se disegnassero una croce più grande. A proposito, sarebbe interessante capire perché Plutarco chiamava la croce cristiana con la parola LITUO.

- Il “bastone torto” del re Romolo, come riferisce Plutarco, era conservato sul Palatino come santuario. A quanto pare, qui si dice che la Croce del Signore fu conservata per qualche tempo nella Nuova Roma = Zar Grad in memoria dell'imperatore Andronico-Cristo.

- Secondo Plutarco, Roma fu poi conquistata dai Galli e in gran parte bruciata: “Tutto il resto fu sterminato dal fuoco”. [660:1], p.56. A quanto pare, stiamo parlando della cattura di Zar Grad = Troia = Gerusalemme evangelica, da parte degli eserciti crociati nel 1204. Ricordiamo che, secondo i nostri risultati, le crociate furono ispirate dalla vendetta per la crocifissione di Andronico-Cristo a Zar Grad = Nuova Roma nel 1185. Come abbiamo discusso in "L'inizio della Rus' dell'Orda", Zar Grad = Troia fu quasi completamente bruciata nel 1204 a seguito della Guerra di Troia = Crociata. E' di questo terribile incendio di Roma = Zar Grad, che probabilmente parla l'“antico” Plutarco. Le crociate di Zar Grad e la distruzione della città nel 1204 ebbero lunghe e gravi conseguenze. Quasi la stessa cosa dice Plutarco a proposito della presa di Roma da parte dei Galli. “I Galli che avevano preso Roma furono scacciati da Camillo; MA LO STATO NON RIUSCI' A RIPRENDERSI PRESTO DEL COLPO CHE AVEVA SUBITO.” [660:1], p.64.

- Riferisce inoltre che durante la presa di Roma da parte dei Galli, il sacro “bastone torto” di Romolo scomparve da qualche parte a Roma. A quanto pare, l'Albero del Signore = la Vera Croce fu effettivamente nascosta da qualche parte a Zar Grad durante l'invasione dei Crociati all'inizio del XIII secolo d.C., e per qualche tempo fu considerato perduta.

- Secondo Plutarco, dopo che i Galli lasciarono la città di Roma in fiamme, il “bastone torto” di Romolo fu improvvisamente trovato “sotto un profondo strato di cenere”. Si scoprì che l'incendio non aveva danneggiato la reliquia. Questo evento fu considerato dai Romani come un miracolo. Poiché abbiamo già capito che stiamo parlando del Vero Albero del Signore, questa storia diventa assolutamente chiara. A quanto pare si tratta del ritrovamento della Croce del Signore, cioè della scoperta della Santa Croce da parte dell'imperatrice Elena, madre di Costantino il Grande = Dimitrij Donskoy, Fig.1.177, Fig.1.177a. La regina Elena ebbe una visione miracolosa che le rivelò il luogo della sepoltura della Croce su cui Cristo fu crocifisso. Per suo ordine, il terreno del luogo fu scavato e la Croce del Signore fu trovata illesa nelle profondità. Questo evento fu considerato un grande miracolo. In suo onore fu istituita una famosa festa della chiesa. Il ritrovamento della Croce è stato raffigurato più volte dai pittori medievali. I dettagli sono riportati nel nostro libro "L'inizio della Rus' dell'Orda".

26. LA STORIA DELLA SCOPERTA DELLA VERA CROCE DEL SIGNORE IN UN AFFRESCO FIORENTINO DEL XIV SECOLO. L'IMPERATRICE BIZANTINA ELENA, ALIAS LA BIBLICA REGINA DI SABA, È LA PRINCIPESSA RUSSA OLGA.

Ci soffermeremo un po' sulla storia dell'individuazione della Vera Croce del Signore, data l'importanza della trama.

Nel libro "L'inizio della Rus' dell'Orda" abbiamo dimostrato che la storia del ritrovamento della Croce del Signore a Gerusalemme da parte dell'imperatrice Elena, madre di Costantino Grande, è un duplicato della storia della principessa russa Olga che arrivò a Zar Grad e lì fu battezzata. Inoltre, nel libro "Metodi", cap. 4:13, è stato dimostrato che anche la biblica Regina di Saba è la Principessa Olga. Ricordiamo che la regina di Saba si recò dal re Salomone, portò dei doni, ammirò la sua saggezza e poi tornò indietro, Fig.1.178, Fig.1.178a e Fig.1.178b.

Quindi, secondo i nostri risultati, tutti e tre i personaggi conosciuti - l'imperatrice Elena, la regina di Saba e la principessa Olga - sono riflessi della stessa zarina-khanum dell'Orda medievale dell'epoca del XIII-XIV secolo.

Aggiungiamo nuovi argomenti a favore della conformità da noi riscontrata. Si scopre che esistono testimonianze medievali che identificano direttamente la biblica Regina di Saba con l'imperatrice Elena. A Firenze, nella chiesa di Santa Croce, si trova il monumentale ciclo di affreschi “Storia di Santa Croce”, realizzato da Agnolo Gaddi presumibilmente nel 1385-1387. La Figura 1.179 mostra la cappella centrale della Chiesa di Santa Croce dove si trovano gli affreschi.

Come notano gli storici, "si tratta del primo ciclo monumentale di questo tema sopravvissuto in Italia..." La fonte letteraria del sistema pittorico è la “Leggenda Aurea” di Jacopo da Voragine, che descrive gli eventi in esame con straordinaria minuzia e precisione. Il ciclo inizia sulla lunetta della parete sud e si estende ulteriormente sui tre pannelli pittorici della parete opposta... L'Arcangelo Michele consegna a Set un ramo dell'albero della conoscenza, che egli pianta sulla tomba di suo padre ADAMO, CHE AVVENNE DAVANTI A UNA GRANDE FOLLA DI PERSONE" [654:0], p.380.

Il primo dipinto di questo ciclo monumentale è rappresentato nella Fig. 1.180. Si ritiene che sia dedicato a un soggetto che oggi viene attribuito ai “tempi dell'Antico Testamento”, presumibilmente molto prima dell'epoca di Cristo e del Nuovo Testamento. Raffigura una montagna, ai piedi della quale si trova il capostipite Adamo. Il biblico Set sta conficcando un tronco d'albero nel petto di Adamo. In cima alla tronco-pilastro vediamo una chioma d'albero, con rami e foglie. Intorno all'albero c'è una moltitudine di persone.

- Molto probabilmente la Croce di Cristo è qui raffigurata sotto forma di Albero della Conoscenza. Abbiamo già ripetutamente notato che l'“Albero della Conoscenza”, l'“Albero della Vita”, l'“Albero del Mondo” sono solo diversi riflessi e rifrazioni della Croce del Signore sulle pagine delle cronache successive.

- L'Albero della Conoscenza o Albero del Mondo è conficcato nel petto dell'Adamo sdraiato, Fig. 1.181. Forse in questa forma si riflette la testimonianza evangelica secondo cui Cristo fu trafitto al fianco da una lancia mentre era sulla croce. La stessa lancia si riflette poi nel mito romano di Romolo.

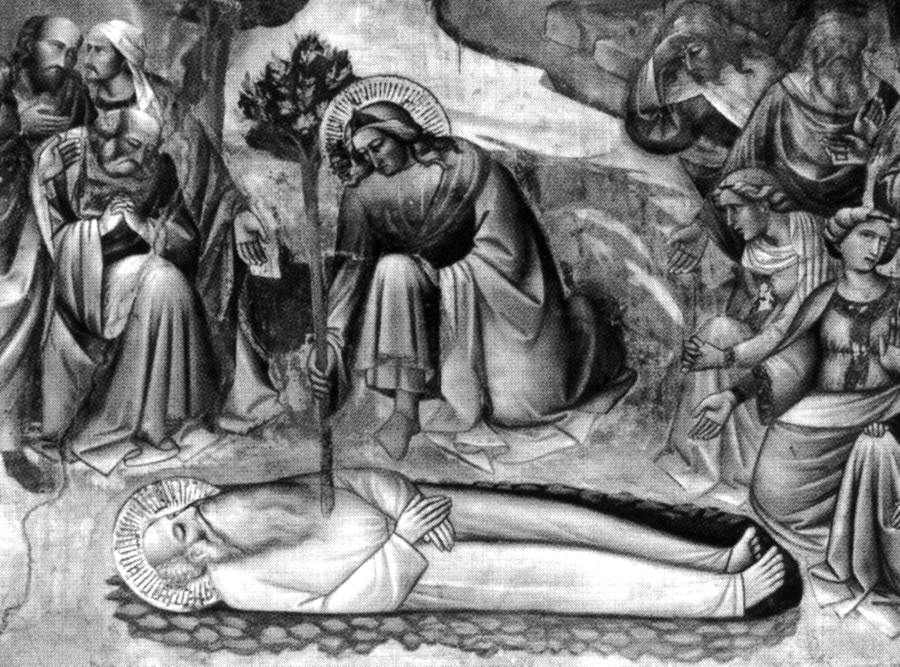

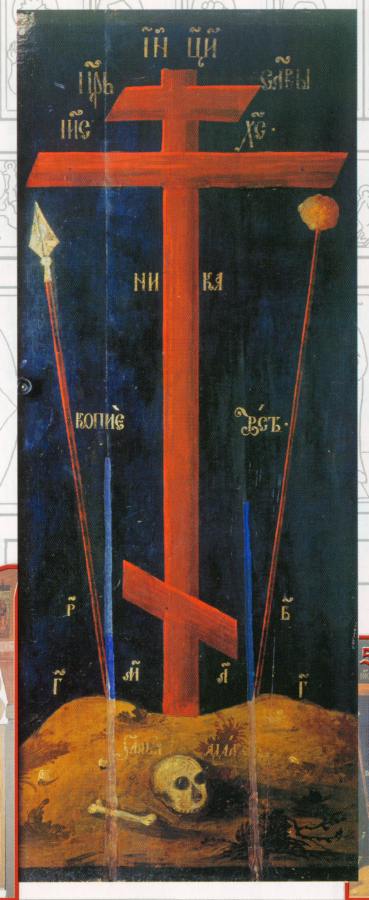

- Inoltre, numerosi dipinti e icone cristiane mostrano che alla base della croce di Cristo c'è il cranio di Adamo; si vedano, ad esempio, la Fig. 1.97, la Fig. 1.83, la Fig. 1.84, la Fig. 1.85. Inoltre, l'intero corpo di Adamo veniva talvolta raffigurato sotto la croce, Fig. 1.182. Risulta che la croce di Cristo era come posta sul petto dell'antenato Adamo, “conficcata nel suo corpo”. Inoltre, la base della croce, che "cresce" dal corpo di Adamo, è raffigurata nella Fig. 1.182 come "fiorente": possiamo vedere le foglie dell'albero che coprono la parte inferiore della croce. In effetti, vediamo la stessa cosa nell'affresco fiorentino Storia della Santa Croce. Set sta “infilando” l'Albero della Conoscenza nel corpo di Adamo. È evidente che abbiamo davanti a noi la stessa tradizione cristiana di raffigurare la crocifissione.

- In generale, l'intera composizione dell'affresco fiorentino è abbastanza simile alla consueta immagine della crocifissione. Al centro si trova l'Albero, raffigurato come una croce “fiorente”. Ai suoi piedi, il capostipite Adamo. Accanto alla croce-albero c'è Set, che vi si aggrappa con la mano. Sembra che in questa forma l'artista abbia presentato Cristo crocifisso sulla croce.

- Nell'affresco di Agnolo Gaddi, dietro l'Albero della Conoscenza si erge una montagna, probabilmente identificata con il Golgota evangelico.

- A destra si vedono le mura, le torri e la cattedrale di una città medievale. Molto probabilmente si tratta di Zar Grad = Troia = Gerusalemme evangelica, alla cui periferia si trova il Monte Beikos = Golgota.

- I commentatori moderni ritengono che sopra la cima del monte l'affresco fiorentino mostri Set che riceve dalle mani dell'arcangelo Michele il ramo dell'Albero della Conoscenza, Fig.1.180. Allo stesso tempo, Cristo è probabilmente raffigurato in ginocchio davanti a Dio Padre. Questa è solitamente la composizione delle immagini del famoso racconto evangelico “La preghiera del calice”, quando Cristo nel giardino del Getsemani, prima della crocifissione, si rivolge a Dio Padre con una supplica. Intorno alle teste di Set (Cristo?), Adamo e Michele (Dio Padre) nell'affresco di Agnolo Gaddi ci sono le aureole cristiane.

Passiamo al secondo dipinto del ciclo fiorentino, La storia di Santa Croce, Fig.1.183. Racconta la visita della regina di Saba (Sofia?) al biblico re Salomone. I commentatori riportano: “Dal ramo (dell'Albero della Conoscenza, con il ramo conficcato nel petto di Adamo - Aut.) spuntò un GRANDE ALBERO. A Salomone piacque così tanto che ordinò di costruirci un palazzo, ma il risultato fu che l'albero divenne un bellissimo ponte sul fiume. Quando la regina di Saba incontrò il ponte sul suo cammino, si inginocchiò davanti ad esso, adorando così la PAROLA DI CRISTO.... Al re Salomone dà questa spiegazione: SU QUESTO ALBERO VERRA' DISTRUTTO UN UOMO CHE CON LA SUA MORTE METTERA' FINE AL REGNO DEI GIUDEI. Salomone, in risposta, ordinò che l'albero venga portato via e seppellito”. [654:0], p.380-381.

Da ciò derivano le seguenti importanti considerazioni.

- La biblica “Regina di Saba” dell'Antico Testamento è direttamente collegata all'epoca evangelica della crocifissione di Andronico-Cristo. Nella “Leggenda Aurea” la Regina di Saba parla direttamente a Salomone della crocifissione dell'uomo che con la sua morte metterà fine al regno ebraico. I commentatori sottolineano giustamente che questa leggenda si riferisce chiaramente a Gesù Cristo. Tale conclusione concorda perfettamente con la nostra precedente conclusione che la Regina di Saba = Sofia è la principessa russa Olga, alias l'imperatrice bizantina Elena.

- L'ordine de re Salomone di seppellire l'Albero Santo riflette, molto probabilmente, gli eventi della Quarta Crociata del 1204, quando la Santa Croce di Cristo fu nascosta a Zar Grad = Gerusalemme. Probabilmente fu effettivamente sepolta (e poi sommersa dall'acqua? - vedi sotto) per nasconderla ai crociati che catturavano Zar Grad. È anche possibile che durante le battaglie per Zar Grad, la Santa Croce di Cristo sia passata di mano in mano. Si ritiene, ad esempio, che presumibilmente nel 1187, Saladino abbia invaso il Regno di Gerusalemme. Le truppe reali furono sconfitte e “nelle mani di Saladino cadde la CROCE VIVENTE, che servì da vessillo per i cristiani durante la battaglia.” [459:1], p.385. Vedi Fig.1.184.

La seguente composizione di Agnolo Gaddi, Fig. 1.185, "mostra uno stagno dove da tempo avvengono le guarigioni miracolose dei malati. È qui che fu spostato l'albero un tempo sepolto. Fu tirato fuori dall'acqua e successivamente Cristo fu crocifisso su di esso.” [654:0], p.381. Sul lato destro dell'affresco è raffigurata la realizzazione di una croce dall'Albero Santo, sulla quale Gesù sarebbe stato crocifisso. Sulla sommità della croce è appuntata una tavoletta su cui è scritto “Gesù Cristo Re dei Giudei”. Alla base della croce è attaccato uno sgabello per i piedi di Cristo. Questo mostra la costruzione della croce per la crocifissione di Gesù. Due uomini sono raffigurati mentre estraggono l'albero dall'acqua e ne ricavano la Santa Croce.

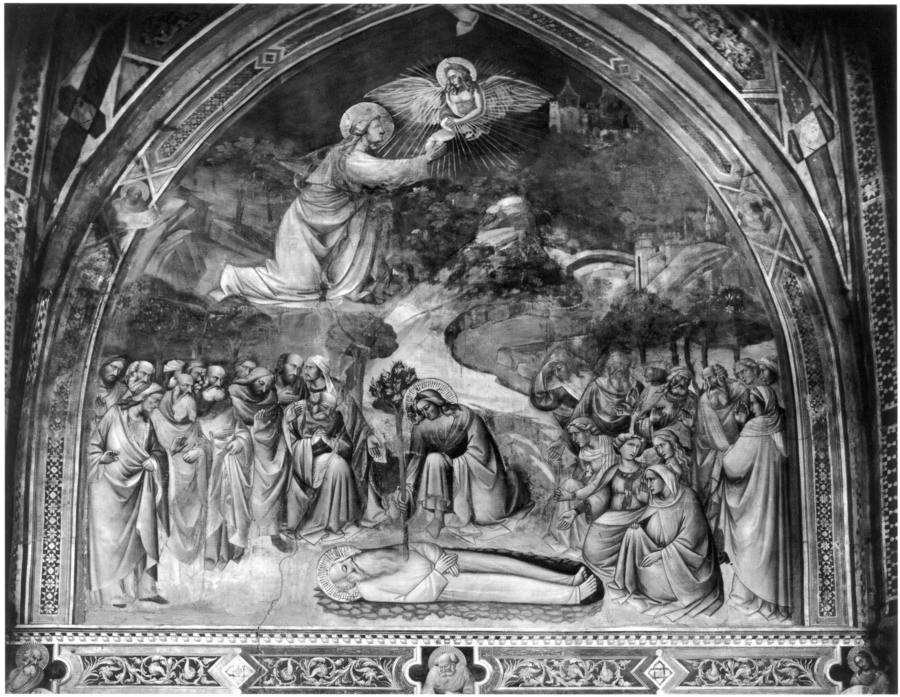

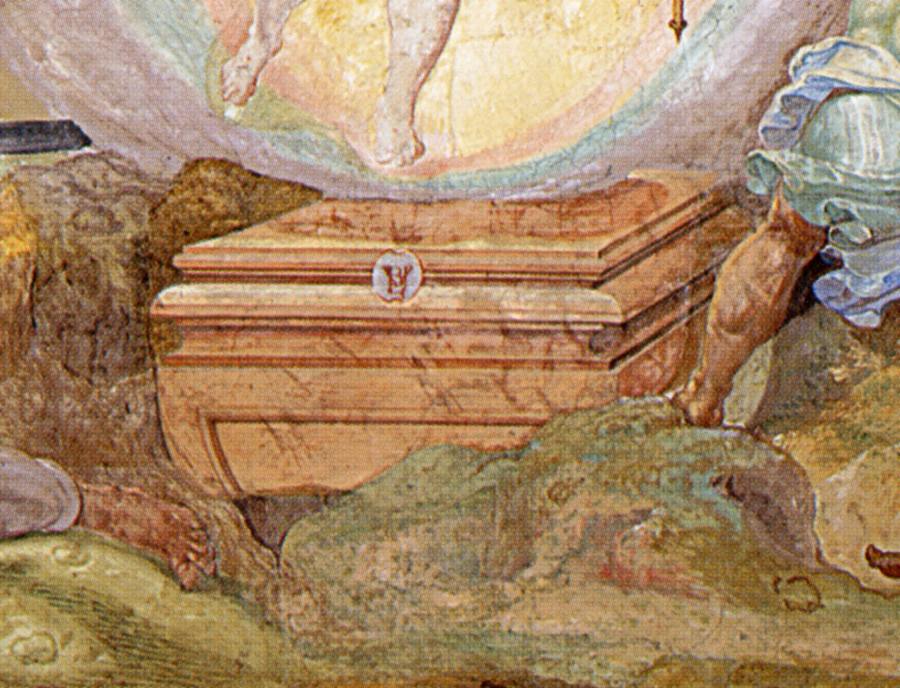

Il quarto affresco di Agnolo Gaddi racconta "come dopo la vittoria su Massenzio, l'imperatore Costantino e sua madre Elena si recarono a Gerusalemme in cerca della croce. Con l'aiuto di un uomo di nome Giuda, trovarono finalmente tre croci: su una di esse era stato crocifisso Cristo e sulle altre due i briganti. La croce su cui Cristo fu tormentato aveva un potere miracoloso e risuscitò un uomo morto”. [654:0], p.381. Vedi Fig. 1.186. L'affresco a destra mostra la scoperta della croce da parte di Elena. Ella osserva mentre la croce viene recuperata dal punto da lei indicato. A sinistra, la prova della Vera Croce: il defunto esce dalla tomba. Le altre due croci, che si rivelano essere le croci dei ladri, giacciono a terra. L'imperatore Costantino non è raffigurato in questo affresco.

Il quinto affresco fiorentino mostra l'imperatrice Elena che riporta la Santa Croce a Gerusalemme (Fig. 1.187). È lei stessa a portare la croce. Un'aureola brilla sopra la sua testa.

Figura 1.184. Saladino che prende la Santa Croce nella battaglia di Hamtin, presumibilmente nel 1187. Una miniatura antica. Tratto da [459:1], p.386.

Fig.1.185. Terzo dipinto del ciclo della Storia della Santa Croce di Agnolo Gaddi, presumibilmente 1385-1387. L'albero santo viene estratto dall'acqua e da esso viene ricavata la croce per la crocifissione di Cristo. Tratto da [654:0], p.386, ill.230.

Fig.1.186. Quarto dipinto del ciclo della Storia della Santa Croce di Agnolo Gaddi, presumibilmente 1385-1387. Elena scopre la Vera Croce, vedi scena a destra. A sinistra è raffigurata la prova della Vera Croce: toccandola è risorto un uomo morto. Tratto da [654:0], p.386, ill.230.

Fig.1.187. Quinto dipinto del ciclo della Storia della Santa Croce di Agnolo Gaddi, presumibilmente 1385-1387. Elena stessa porta la Vera Croce, e la riporta a Gerusalemme. Tratto da [654:0], p.382.

27. L'IMPERATORE ERACLIO, ALIAS COSTANTINO IL GRANDE = DIMITRY DONSKOY. LO SCIÀ PERSIANO COSROE (COSROI), ALIAS IL KHAN MAMAI.

Il sesto affresco fiorentino commemora la campagna dello scià persiano Cosroe contro Gerusalemme, Fig.1.188. “Mentre si avvicinava al Santo Sepolcro, lui e il suo esercito furono respinti e costretti a lasciare la città in fretta e furia.” [654:0], p.381. A proposito, la Gerusalemme evangelica è rappresentata nel dipinto di Agnolo Gaddi come una tipica città medievale. Dai nostri risultati risulta che sotto il nome dello "Scià Cosroe", nell'antica leggenda sia descritto il Khan Mamai, alias Massenzio, alias Licinio, vedi il nostro libro "Il battesimo della Rus'". Si tratta dell'avversario di Dimitrij Donskoy = Costantino il Grande.

Il settimo affresco di Agnolo Gaddi è dedicato allo scontro tra Cosroe (Khan Mamai) e l'imperatore Eraclio, Fig.1.189. Qui, molto probabilmente, Eraclio è Costantino = Dmitry Donskoy. A sinistra, lo scià Cosroe è seduto sul trono. A destra è raffigurata la “visione di Eraclio”. Si scopre che, come notano i commentatori, “al centro della composizione c'è la visione dell'imperatore Eraclio, al quale apparve in sogno un angelo che gli annunciò una rapida vittoria. QUI SI RIPETE BUONA PARTE DEL SOGNO MIRACOLOSO DI COSTANTINO PRIMA DELLA BATTAGLIA CON MASSENZIO. In questo caso la battaglia da combattere è con lo scià di Persia, figlio di Cosroe, che non aveva fede nel Signore e nella sua croce miracolosa. La battaglia tra Eraclio e lo scià è raffigurata (vedi a destra dell'affresco - Aut.), COME LA BATTAGLIA DI COSTANTINO E MASSENZIO, su un ponte sopra un fiume, come una sfida tra cavalieri”. [654:0], p.381.

- Perciò, gli storici stessi identificano l'imperatore Eraclio con Costantino il Grande. A questa identificazione ne aggiungiamo un'altra: Costantino il Grande = Dmitrij Donskoy. Inoltre, la sconfitta dello Scià persiano (figlio di Cosroe o lo stesso Cosroe?) è la sconfitta del Khan Mamai = Massenzio = Licinio nella battaglia di Kulikovo del 1380.

- La “visione di Eraclio” è un altro riflesso della famosa “visione di Costantino”, quando gli apparve la Croce nel cielo. Il presagio annunciava la vittoria di Costantino nella battaglia con Massenzio = Licinio. Negli annali russi la battaglia è descritta come la battaglia di Kulikovo di Dmitrij con Mamai. Si svolse nel territorio della futura capitale della Rus' dell'Orda, cioè Mosca. I dettagli sono riportati nel nostro libro "Il battesimo della Rus'". Per cui, combinando i dati su Eraclio e Costantino il Grande, aggiungiamo molti nuovi dettagli nella biografia dello zar-khan dell'Orda Dmitrij Donskoy. Il “Segno della Croce” è raffigurato nell'affresco in alto a destra. L'Angelo e la Croce appaiono sopra la tenda di Eraclio = Costantino.

- La corrispondenza tra lo "scià persiano Cosroe" e il khan Mamai è rafforzata anche dal fatto che l'imperatore Eraclio TAGLIA LA TESTA al figlio dello scià Cosroe, Fig.1.173 e Fig.1.190. In precedenza abbiamo dimostrato che il khan Mamai è descritto nelle cronache russe anche come Ivan Veniaminov dai mille uomini. Fu catturato e UCCISO per ordine di Dmitrij Donskoy. Anche il Khan Mamai fu ucciso. I cronisti potrebbero aver confuso Ivan Veniaminov con suo padre, anch'egli dai mille uomini. Si vedano i nostri libri "Il battesimo della Rus'" e "La nuova cronologia della Rus'". A proposito, il nome COSROE non deriva forse dal nome noto CAZARIA ossia CAZARI = cosacchi?

CONCLUSIONI. Nella "Leggenda Aurea" di Jacopo da Voragine e nel ciclo di affreschi "Storia della Santa Croce" di Agnolo Gaddi sono state riscontrate le seguenti corrispondenze.

- La biblica Regina di Saba è in realtà identificata con l'imperatrice Elena, madre di Costantino. Secondo la nostra ricostruzione, è anche la principessa russa Olga.

- Inoltre, l'imperatore Eraclio è identificato con Costantino il Grande. Secondo i nostri risultati si tratta dello zar-khan dell'Orda Dmitry Donskoy.

- Lo scià persiano Cosroe, o suo figlio, è identificato con il khan Mamai. È anche Ivan Veniaminov dai mille uomini, alias Massenzio, alias Licinio.

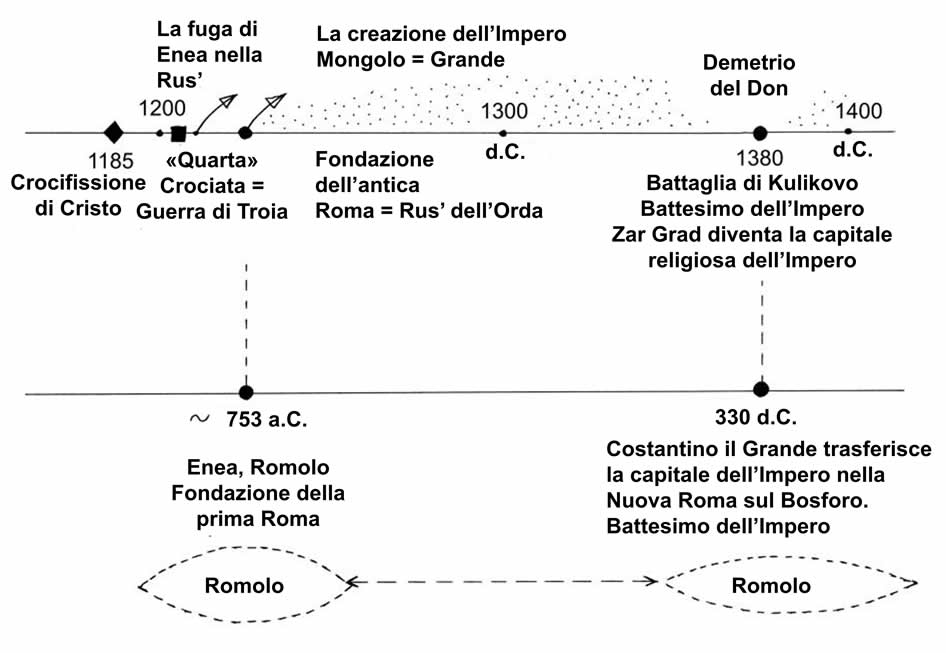

- Inoltre, Eraclio è parzialmente identificabile anche con l'imperatore Andronico-Cristo. È anche Andrey Bogolyubsky, come pure l'apostolo Andrea il Primo Chiamato. La ragione della confusione tra Andronico-Cristo del XII secolo e Costantino-Demetrio del XIV secolo è abbastanza chiara. La Rus' dell'Orda fu battezzata due volte: da Andronico-Cristo stesso, e poi da Dimitrij Donskoy = Costantino il Grande. Confondendo i due battesimi del Grande Impero, i cronisti successivi hanno talvolta trasferito gli eventi del XII secolo nel XIV secolo e viceversa, fig.1.12.

Mettendo insieme tutte le testimonianze antiche da noi scoperte, impariamo molte cose nuove su Andronico-Cristo e sullo zar-khan Dimitrij Donskoy = Costantino il Grande.

28. ALTRE LEGGENDE SULLA MORTE E LA RESURREZIONE DI CRISTO NELLE PAGINE DEL LIBRO DI PLUTARCO.

Plutarco torna più volte sul tema della scomparsa del corpo di Romolo, che lo aveva colpito. Si tratta, come si capisce, della resurrezione di Cristo. Risulta che nel mondo antico le storie su questo evento erano molto diffuse e Cristo vi compariva con nomi diversi.

Dopo aver raccontato l'ascensione al cielo di Romolo, Plutarco riporta subito altre due storie simili. Sono molto più vaghe rispetto alla storia del re Romolo, ma il collegamento con i Vangeli è evidente.

“Questi avvenimenti si rassomiglian forte alle favole scritte dai Greci di Aristea Proconnesio e di Cleomede Astipalense: raccontano Aristea esser morto in bottega d’uno scardassiere, e venuti gli amici a levare il corpo, lo trovarono sparito; e dissero allora certi viandanti d’aver incontrato Aristea, che andava a Crotone. E parimente dissero alcuni aver veduto Cleomede, uomo di forza e grandezza corporale incredibile, ma per altro stupido e furioso, dopo molti atti violenti entrare in una scuola di fanciulli, e battendo una colonna sostenente il tetto, romperla pel mezzo, e far cadere sopra’ fanciulli la coperta; morti i fanciulli e seguitatoci giltò in una gran cassa, e serratosi col coperchio tenerlo si forte, che non poterono per molti che fossero e forzuti sveglierglielo di mano: onde rotta la cassa non trovandolo nè vivo nè morto, spaventati mandarono deputati a Delfo, i quali ebbero dalla Pitia cotale risposta. E di Alcmena parimente fu detto, che nel portarsi il suo corpo a' sepoltura sparì, e nel cataletto trovarono una pietra.” [660:1], p.62.

Dopo le corrispondenze scoperte sopra, il quadro diventa abbastanza chiaro. Infatti.

- Aristea voleva essere sepolto, ma il suo corpo scomparve improvvisamente. Questa è la risurrezione di Cristo. Gesù voleva essere sepolto, messo in una tomba, ma quando vi giunsero, scoprirono che il corpo di Cristo non c'era più. Era risorto.

- Presto diverse persone tornarono da fuori città e dissero di aver visto Aristea vivo. Aristea stava camminando lungo la strada per Crotone. Questa è molto probabilmente l'apparizione di Cristo ai suoi discepoli. Egli apparve loro fuori dalla città di Gerusalemme, camminò con loro lungo la strada per qualche tempo e parlò con loro.

- Cleomede si distingueva per la sua straordinaria forza e statura. Qui il mito sottolinea ancora una volta l'enorme statura di Cristo, che stupì molti. Per i dettagli si veda il nostro libro “Il re degli Slavi”.

- Cleomede colpì il pilastro con il pugno, lo spezzò e il soffitto crollato schiacciò i bambini della scuola. Probabilmente qui si sono fuse due storie bibliche. La prima è quella del pilastro o CROCE su cui Cristo fu crocifisso. La seconda è la storia di Sansone dell'Antico Testamento, legato al palo dai suoi nemici. Quando Sansone tornò in forze, fece crollare il pilastro del tempio, si uccise e con lui molte persone. Per saperne di più sul Sansone biblico, si veda “Ricostruzione”, cap. 20.

Mettendo insieme i singoli elementi di entrambe le storie, otteniamo un quadro evangelico abbastanza chiaro.

- Il pilastro o la croce a cui è legato Cleomede = Sansone, Cristo.

- Sansone (Cleomede, Cristo) è legato al pilastro dai suoi nemici.

- La morte di Cleomede - Sansone, Cristo - avviene “a causa del pilastro”, cioè è in qualche modo legata a esso.

A quanto pare, questo è il modo in cui la crocifissione di Cristo e la sua morte sul pilastro della croce si riflessero nella rappresentazione dell'"antico" Plutarco.

- Viene inoltre riferito che Cleomede sfuggì all'inseguimento. Ciò riflette probabilmente il tentativo di Andronico-Cristo di sfuggire alla persecuzione organizzata dagli Angelo ribelli. Qui Angelo è un cognome. Nei Vangeli questa trama suona più ovattata, ma è comunque presente. Abbiamo in mente la famosa scena del giardino del Getsemani, quando Cristo si ritira in un luogo remoto fuori dalla città di Gerusalemme con alcuni dei suoi discepoli. Cristo è inseguito dai suoi nemici. Gli inseguitori, guidati da Giuda, raggiungono Cristo e lo fanno prigioniero.

- Plutarco dice che Cleomede sale su una grande cassa e sbatte il coperchio in modo che non possa essere aperto “dagli sforzi di molti”. Il riferimento qui è molto probabilmente al posizionamento del corpo di Cristo in una bara di pietra, una tomba. La bara era chiusa con un coperchio di pietra fissato con diversi sigilli. In questo senso, la tomba di Cristo “non poteva essere aperta”. In fondo, secondo i Vangeli, i Giudei avevano sigillato la tomba di Cristo. “I capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato e dissero.... di ordinare che il sepolcro sia custodito fino al terzo giorno, per evitare che i suoi discepoli vengano di notte e lo rubino.... Pilato disse loro... sorvegliatelo come sapete fare. Essi andarono, misero una guardia al sepolcro e posero un sigillo sulla pietra” (Matteo 27:62-66). Questo soggetto è stato ripetutamente rappresentato nei dipinti medievali, Fig.1.191 e Fig.1.192. Spesso non si trattava di uno, ma di più sigilli sulla tomba di Cristo. Si veda a questo proposito il nostro libro “Il re degli Slavi”.

- La stessa trama - l'imprigionamento di un Dio in uno scrigno che non poteva essere aperto - si riflette nella "antichissima" mitologia egizia. "Osiride fu l'ultimo a entrare nel forziere, e subito tutti i cospiratori corsero verso di esso, sbatterono il coperchio, lo fissarono con chiodi e vi versarono sopra piombo fuso. Poi lo portarono sulla riva del fiume e lo calarono in mare.” Qui sono descritti gli stessi sigilli romani che, secondo i Vangeli, furono apposti sul coperchio della tomba di Cristo su richiesta dei Giudei. Per un'analisi dettagliata dei riflessi di Cristo nei miti dell'“Antico” Egitto, si veda il nostro libro “Il Re degli Slavi”.

- Riguardo al defunto Cleomede, Plutarco continua: “Quando il forziere fu rotto, non vi trovarono nessuno da biasimare, né vivo né morto”. [660:1], p.62. Il corpo di Cleomede era scomparso. Qui incontriamo effettivamente la descrizione evangelica della risurrezione di Cristo. Quando la gente si avvicinò alla tomba di Cristo, per seppellirlo, vide il coperchio della tomba rimosso e la tomba vuota. Cristo era scomparso e l'angelo annunciò alle donne portatrici di mirra che Cristo era risorto, vedi sopra e Fig.1.166 e Fig.1.167.

- Perché Plutarco dice che Aristea morì nella BOTEGA DI UNO SCARDASSIERE? Se Aristea è Cristo, che cosa ha a che fare con la “tintoria”? È difficile rispondere in modo univoco, ma possiamo fare un'osservazione linguistica, che non dimostra nulla in sé, ma che deriva dal quadro degli eventi che abbiamo già ricostruito. In latino, KRASKA = COLORE. La parola “latina” COLORE di Plutarco non è forse apparsa come la parola slava KOLOR (pungere), che egli non capiva. Dopo tutto, Cristo è stato “punto” con una lancia nel fianco, colpita mentre era appeso alla croce. Inoltre, come abbiamo visto più volte, al posto della CROCE nei racconti sulla crocifissione compare spesso il PALO, al quale Cristo fu legato. Il palo avrebbe potuto essere chiamato KOLOM = colonna. Anche questo potrebbe aver confuso il redattore successivo (Plutarco), che, non comprendendo l'essenza della questione, decise come se si trattasse di un COLORE, una “vernice”, una “tintoria”. Così l'arma del delitto fu furbescamente sostituita dalla “vernice”. La drammaticità del quadro è stata attenuata e oscurata. Il collegamento con la crocifissione di Cristo divenne meno evidente. Questo era probabilmente ciò che volevano gli editori scaligeriani del XVII-XVIII secolo.

La scomparsa del corpo di Romolo impressionò profondamente Plutarco. Egli si addentra in lunghe speculazioni sulla possibile natura di tale scomparsa, sul legame tra anima e corpo, sull'“anima ardente”, sulla possibilità che gli uomini diventino dei, su come avvenga esattamente, ecc. [660:1], p.62-63. Si può notare che all'epoca di Plutarco questo argomento era vivacemente discusso e interessava molte persone. Questa maggiore attenzione corrisponde all'importanza data alla risurrezione di Cristo nella dottrina cristiana.

29. IL RAPIMENTO DELLE DONNE SABINE AGLI ALBORI DELLA ROMA DEI SETTE RE E IL RAPIMENTO DI ELENA NELLA GUERRA DI TROIA DEL XIII SECOLO D.C. LA BRUTALE GUERRA DI ROMA CON I SABINI.

È già stato dimostrato nei libri “Fondamenti della storia” e “Metodi” che il famoso rapimento delle donne sabine all'inizio della Roma dei Sette Re, avvenuto sotto Romolo, è, in larga misura, un riflesso dell'“insulto alla donna” che portò alla famosa guerra di Troia. Ricordiamo che, secondo i nostri risultati, la guerra di Troia ha avuto luogo nel XIII secolo d.C. ed è identificata con le Crociate (in particolare con la quarta, 1204) su Zar-Grad. La guerra fu una vendetta della Rus' dell'Orda e dei suoi alleati per la crocifissione di Andronico-Cristo a Zar Grad nel 1185. La trama del XII-XIII secolo d.C., che noi chiamiamo condizionalmente "insulto della donna", si è riflesso in molti antichi annali. Ad esempio,

- come il “rapimento di Elena da parte di Paride”, che portò alla guerra di Troia,

- come il rapimento delle fanciulle di Silom nell'Antico Testamento biblico,

- come il ratto delle Sabine all'inizio della Roma dei Sette Re,

- come la morte della donna romana Lucrezia, insultata da Tarquinio, alla fine della Roma dei Sette Re”.

E così via. Si veda anche il nostro libro "L'inizio della Rus' dell'Orda".

Qui non ripeteremo le corrispondenze tra il rapimento a Roma delle Sabine e la guerra di Troia, indicate nei libri "Fondamenti della storia" e "Metodi". Aggiungeremo solo alcuni dettagli brillanti, che sono diventati chiari solo dopo le nostre ricerche, riportati nei libri "Il re degli Slavi" e "L'inizio della Rus' dell'Orda".

Ricordiamo brevemente l'essenza della guerra di Roma contro i Sabini. Dopo aver fondato Roma, Romolo scopre ben presto che non ci sono abbastanza donne in città. Per assicurare la continuazione della stirpe, i Romani si rivolgono ai popoli vicini chiedendo loro di fornire delle donne. Questi rifiutano. Allora Romolo organizza un banchetto a cui vengono invitati i vicini. Questi, ignari, si presentano con mogli e figli. Al segnale convenuto, i Romani rapiscono i giovani sabine e le donne, Fig.1.193, Fig.1.194, Fig.1.195. I maschi sabini fuggono per salvarsi. Plutarco fornisce un dettaglio importante: “Fu catturata solo una donna sposata.” [660:1], p.45.

Ricordiamo che la guerra di Troia del XIII secolo d.C., descritta da Omero - alias le Crociate - è caratterizzata dal fatto che coinvolge molte nazioni, tribù. Lo stesso viene sottolineato a proposito della guerra di Roma con i Sabini. Lo storico “antico” Eutropio informa: “Nella guerra che scoppiò a causa dell'ingiusto rapimento (delle donne sabine - Aut.), egli (Romolo - Aut.) sconfisse Ceninensi, Antemnati, Crustumini, Sabini, Fidenati e Veienti”. [269], p.8.

Prestiamo ora attenzione alla circostanza, particolarmente sottolineata da Plutarco, che tra le donne rapite solo una era sposata. Ciò corrisponde bene alla versione classica della guerra di Troia, che scoppiò a causa del rapimento di una sola donna sposata, ELENA. Le ancelle che se ne andarono con lei erano, molto probabilmente, di rango inferiore e non furono “contate”. Ricordiamo che Paride aveva rapito Elena, moglie del re Menelao. I Greci, umiliati, si recano a Troia e chiedono la restituzione di Elena. I Troiani rifiutano. Scoppia la guerra di Troia, che si conclude con la presa e la sconfitta di Troia. Esiste quindi una corrispondenza tra le importanti trame della guerra romana con i Sabini e la guerra di Troia.

Plutarco informa che nella guerra della Roma dei re con i Sabini, insieme all'unica donna sposata furono catturate anche trenta, o diverse centinaia di giovani ragazze non sposate. Probabilmente, potrebbe riferirsi alle numerose ancelle di Elena, moglie di Menelao, nella versione di Omero.

Inoltre, secondo Plutarco, la donna sposata dei Sabini catturata dai Romani "sposò un nobilissimo romano, Ostilio, secondo altri anche lo stesso Romolo" [660:45]. [660:1], p.45. Nel racconto di Omero questo fatto sembra riflettersi come segue: la rapita Elena divenne la moglie del re troiano Paride - uno dei principali eroi di Troia.

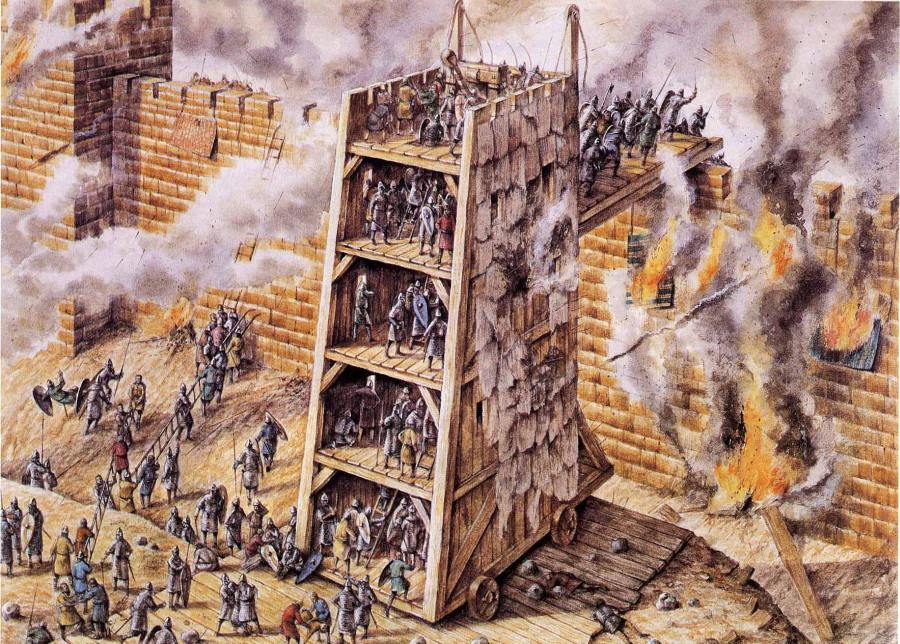

Per concludere, soffermiamoci su un argomento curioso. Dal momento che la guerra di Roma con i Sabini, come ora comprendiamo, è, almeno in parte, un riflesso della Guerra di Troia = le Crociate del XIII secolo d.C., è naturale porsi la domanda: il famoso Cavallo di Troia, con l'aiuto del quale fu presa Troia, è citato nella guerra dei Romani con i Sabini? Diciamo subito che Plutarco non ne parla direttamente. Né lo dicono Tito Livio, Eutropio, Annio Floro. Tuttavia, Plutarco riporta il seguente interessante racconto, che, tra l'altro, altri storici “antichi” menzionano solo brevemente.

Il re Romolo decise di organizzare il rapimento delle donne in questo modo. "Prima di tutto mise in giro la voce di aver trovato nella TERRA l'ALTARE di un qualche dio. Questo dio si chiamava CONSO, forse come dio del “consiglio” - CONSILIUS in latino, che significa anche “console”, come i massimi magistrati, I CONSOLI, “oppure è stato identificato con il “cavallo” Nettuno, dal momento che l'ALTARE di quest'ultimo si trova nel Circo Massimo, invisibile per il resto del tempo, mentre viene mostrato solo al momento delle corse. Altri dicono, in generale, che poiché il piano era tenuto segreto e non era noto a nessuno, era ragionevole dedicare alla divinità un altare nascosto nel sottosuolo. Quando fu trovato, Romolo vi compì un sacrificio" [660:1], p.45.

È possibile che il tema del Cavallo di Troia di Plutarco risuoni in questo racconto confuso. Infatti.

- Descrive un evento direttamente collegato al rapimento delle Sabine, cioè all'inizio della guerra di Troia, scoppiata per il rapimento della greca Elena.

- Il rapimento delle Sabine portò a una guerra furibonda tra la Roma dei re e i Sabini. Plutarco la descrive come una serie di pesanti battaglie [660:1], pp.48-52. Questo fuoco di passioni corrisponde alla crudeltà e alla portata della guerra di Troia, secondo Omero.

- Il rapimento delle Sabine è in qualche modo collegato al dio Cavallo chiamato CONSO. Cioè un cavallo. Inoltre, il rapimento delle donne avvenne durante i GIOCHI EQUESTRI. [506:1], p.101.

- Secondo Plutarco, l'“altare” del dio cavallo CONSO si trovava nel CIRCO MASSIMO, nel centro di Roma. Ma dopotutto, anche i Troiani avevano allestito il Cavallo di Troia nella piazza della città, dopo averlo “trascinato” a Troia. Quindi le parole di Plutarco sull'“altare del Cavallo nel Circo Massimo” sono probabilmente un vago riflesso del “cavallo” troiano di legno che si trovava nella piazza.

- L'“Altare del Cavallo” è in qualche modo invisibile per il resto del tempo e viene mostrato solo durante i giochi equestri al Circo Massimo. Inoltre, si dice che “il piano è stato tenuto segreto”. Quindi, c'è una sorta di SEGRETO associato al “CAVALLO” nella storia della Roma dei Re. Probabilmente qui, nella vecchia fonte primaria, si parlava originariamente del gruppo di guerrieri greci che si arrampicavano segretamente all'interno del “cavallo” di legno di Troia - cioè la torre d'assedio, vedi Fig. 1.196, o acquedotto. È chiaro che il piano per la conquista di Troia era tenuto strettamente segreto. Come è stato mostrato in Metodi, cap. 2, questa operazione militare (come presentata dal cronista Procopio, che descrive la guerra di Troia come guerra gotica) fu tenuta segreta non solo ai Troiani, ma anche al resto dell'esercito greco.

- Quando fu trovato l'“Altare del Cavallo”, i Romani fecero un GRANDE sacrificio. In altre parole, c'era una sorta di grande sacrificio associato all'“ALTARE DEL CAVALLO”. Molto probabilmente, si tratta del fatto che quando i Greci = Crociati scesero dal Cavallo di Troia (cioè dalla torre d'assedio o dal tubo dell'acquedotto) e lasciarono entrare il resto dell'esercito in città, a Troia = Zar Grad, iniziò un brutale massacro. Morirono molte persone e molti guerrieri. Troia cadde. Questo è probabilmente il “grande sacrificio” compiuto dai Romani. I dettagli sono riportati nel nostro libro “L'inizio della Rus' dell'Orda”.

- È da notare che, secondo Plutarco, durante la guerra i Sabini entrarono a Roma grazie all'astuzia. Sembra che una certa Tarpea abbia aperto di notte le porte della città e fatto entrare i Sabini [660:1], p.49. Forse, questo riflette il fatto che i Greci, uscendo di nascosto dal “Cavallo di Troia” di notte, aprirono le porte di Troia e fecero entrare in città le truppe arrivate da fuori.

- Per concludere, facciamo un'osservazione sul nome del dio CONSO, identificato dagli antichi Romani, secondo Plutarco, con il dio Cavallo. Tito Livio dice anche che Romolo “prepara diligentemente i giochi cerimoniali in onore di Nettuno Equestre, che chiama CONSUALIA”. [660:1], p.17. Siamo informati, quindi, che le antiche parole latine: CONS, CON-sole, CON-sualia, significano “EQUESTRE”, cioè sono collegate ai Cavalli. Si scopre che l'intero “cespuglio” di parole latine antiche conosciute, tra cui, ad esempio, la famosa parola CONSOLE, deriva dallo slavo KONY (cavallo), KONSKY (del cavallo), KONNYY (equestre). Il russo KONY e il latino antico CONS sono molto vicini. Ma non c'è nulla di strano. Come abbiamo dimostrato nel libro "Ricostruzione", Appendice 5, il latino antico è sorto nel XV-XVI secolo sulla base della lingua slava, ex lingua di stato del Grande Impero Mongolo. Ne troviamo traccia nelle pagine di Plutarco e Tito Livio.