Глава 1

Знаменитое "Ледовое Побоище" произошло на самом деле в XV веке, на ростовском озере Неро, и по крайней мере девять раз отразилось в известных средневековых и античных источниках

7. Что нового сообщили нам античные Полибий и Ливий о Ледовом Побоище XV века на ростовском озере Неро? Оказывается, фараон - предводитель римлян = галичан = египтян = немцев был убит в сражении

Библейская версия ничего не сообщает о гибели фараона в битве Моисея с египетскими преследователями. Русские источники тоже молчат о судьбе предводителя "немцев" в сражении Александра Невского на Чудском озере. А вот "древне"-греческий Полибий и "древне"-римский Ливий четко утверждают, что он погиб. Мы видим явную пользу обнаруживаемых нами дубликатов в скалигеровской версии истории. Они позволяют существенно расширить наши знания о реальном прошлом.

Вот краткое сообщение Полибия. "Часть кельтов напала на Фламиния (Фраминия - фараона - Авт.) и убила его, когда он раздумывал, как помочь себе, и совершенно отчаялся в спасении", III:84, с.237.

Тит Ливий значительно более подробен. Он, как римлянин, больше знал о гибели вождя римлян, чем грек Полибий. <<Почти три часа дрались - и повсюду жестоко, но особенно вокруг консула (Фламиния - фараона - Авт.). С ним были лучшие воины, и он бесстрашно устремлялся туда, где его солдатам приходилось туго. Его замечали по оружию: неприятель старался изо всех сил его захватить, а сограждане - уберечь. Его узнал всадник-инсурб, по имени Дукарий, знавший консула в лицо и крикнувший своим землякам: "Эй, вон тот самый, кто уничтожил наши легионы, кто разорил наш город и наши земли: принесу его в жертву Манам наших сограждан, подло им погубленных". Пришпорив лошадь, он помчался в гущу врагов, снес голову оруженосцу, кинувшемуся наперерез, и пронзил копьем консула; триарии помешали ему снять с убитого доспехи, прикрыв его своими щитами. И тут началось почти повальное бегство>> XXII:6, с.64.

Заодно мы узнали имя солдата, сразившего египетского фараона. Его звали Дукарий. Поздние художники посвящали этому моменту сражения, чисто условные красивые картинки, выдумывая их из головы, см., например, рис.31 .

.

Согласно русским источникам, библейский "фараон", преследовавший османа Моисея, был, скорее всего, галичским князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой, рис.37 . Сообщается, что ОН ТОЖЕ ПОГИБ, БЫЛ ОТРАВЛЕН ВАСИЛИЕМ, рис.38

. Сообщается, что ОН ТОЖЕ ПОГИБ, БЫЛ ОТРАВЛЕН ВАСИЛИЕМ, рис.38 . То есть, ОСМАНАМИ. Так что факт убийства фараона здесь тоже подтвержден, но правда не в сражении.

. То есть, ОСМАНАМИ. Так что факт убийства фараона здесь тоже подтвержден, но правда не в сражении.

8. "Всеобщая История" Полибия несет в себе черты развлекательного приключенческого романа. Это поздний стиль эпохи XVII века

8.1. Персонажи Полибия - полководцы, консулы, выдающиеся деятели - вдохновенно произносят длинные эмоциональные речи, которые "древний Полибий" преподносит как якобы буквальные стенограммы, записанные очевидцами

Текст Полибия высоко-литературен. Он часто морализирует, пускается в длинные философские рассуждения, рассказывает о тайных мыслях, обуревавших выдающихся людей. Кто что и как думал, о чем размышлял в тишине. Полибий проникает в души и разоблачает скрытые эмоции героев. Это особенно заметно в его книгах XI-XXXIX. Он цитирует, якобы прямым текстом, длинные выступления и речи персонажей. Вот, например, якобы прямая речь, выступление родосского посла во время этолийской войны. Занимает у Полибия целых ДВЕ СТРАНИЦЫ, XI:4,5,6, с.11-15.

Посол якобы восклицает: "... Не первый и не второй раз мы обращаемся к Вам теперь с просьбою о мире... Мысли наши мы выскажем откровенно, а вы, если только рассудительны, выслушайте нас спокойно..." И так далее. Очень эмоционально и красиво.

Или вот, например, речь Публия, обращенная к войску. Тоже на две страницы. Прямая речь, якобы записанная дословно. Непонятно только, кем.

"... Какая же из этих двух причин была у вас, спрашиваю я... Когда же дела наши шли лучше? Когда победы Рима были многочисленнее? Когда солдат ожидало более светлое будущее, чем теперь? ...", XI:28-29, с.29-30. Тоже весьма эмоционально и страстно. Особенно про светлое будущее.

Или вот прямая речь Ганнибала к Публию (на целую страницу) и ответное выступление Сципиона, тоже на одну страницу.

Ганнибал: "... Посему я готов кончить вражду, ибо собственный опыт научил меня понимать, сколь изменчиво счастье... Только, Публий, я сильно боюсь, что ты не внемлешь моим увещеваниям... ибо ты слишком молод еще...", XV:6-8, с.94-96.

И тому подобное. Мы не будем перечислять все такие фрагменты. Их слишком много.

Вывод. Перед нами вовсе не исходная историческая хроника. Это литературно обработанный материал, в значительной мере художественное произведение. Написанное, вероятно, по каким-то старым, кратким, обрывочным летописям, но оформленное как увлекательный роман для салонной читающей публики, для театральных представлений. Нечто подобное историческим Хроникам Шекспира XVII века, тоже красочным, основанным на старинных сухих свидетельствах. Но Шекспир не объявлял свои литературные произведения "древними летописями". Он создавал яркие пьесы для театра и не скрывал этого. А Полибий и его многочисленные комментаторы уверяют нас, будто перед нами - изначальная древняя хроника. Это не так. Конечно, мы извлекаем много ценного и из Шекспира, и из Полибия. Но надо отдавать себе отчет, что "Всеобщая История" Полибия это - позднее творение Эпохи Просвещения XVII-XVIII веков, а вовсе не глубочайшей древности, дескать, задолго до н.э.

8.2. Античные описания много-палубных военных галер фантастичны, придуманы, вероятно, чтобы поразить и восхитить читателей. Это что-то вроде увлекательных романов Джонатана Свифта и Жюля Верна

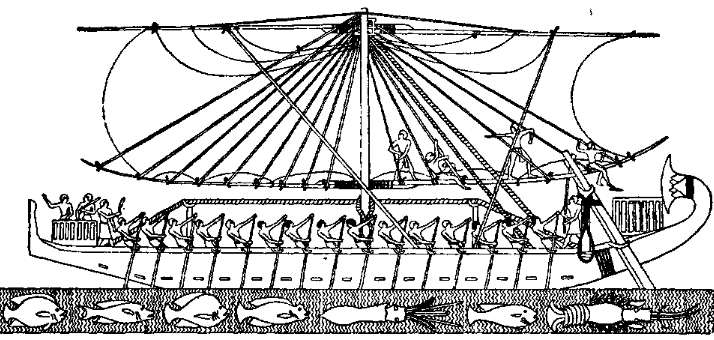

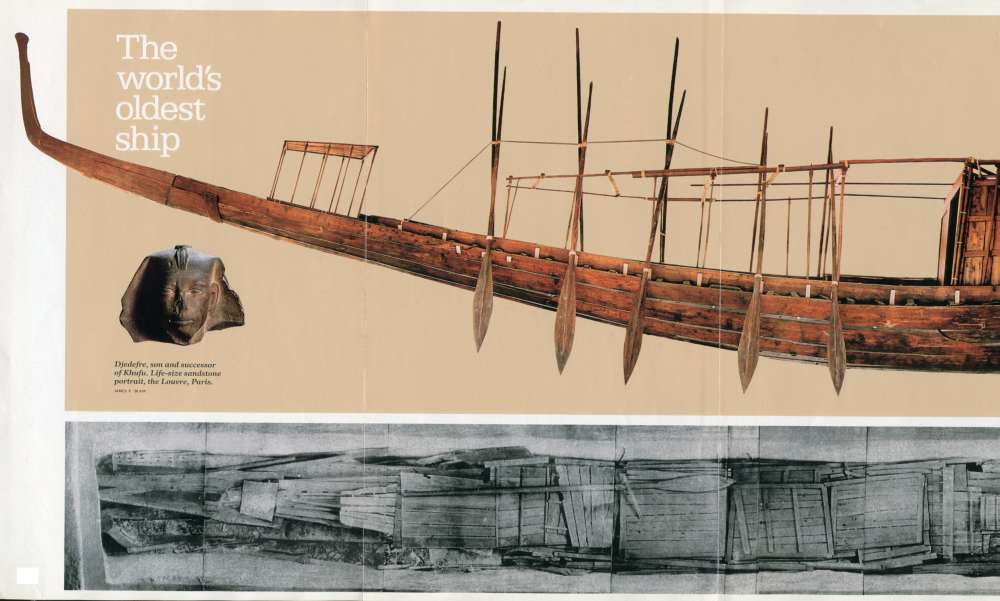

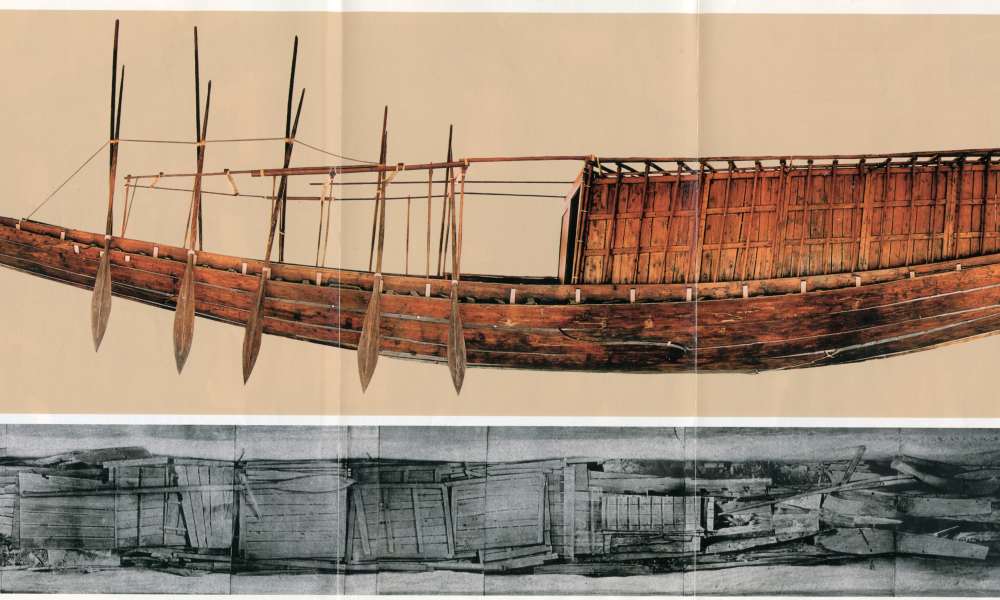

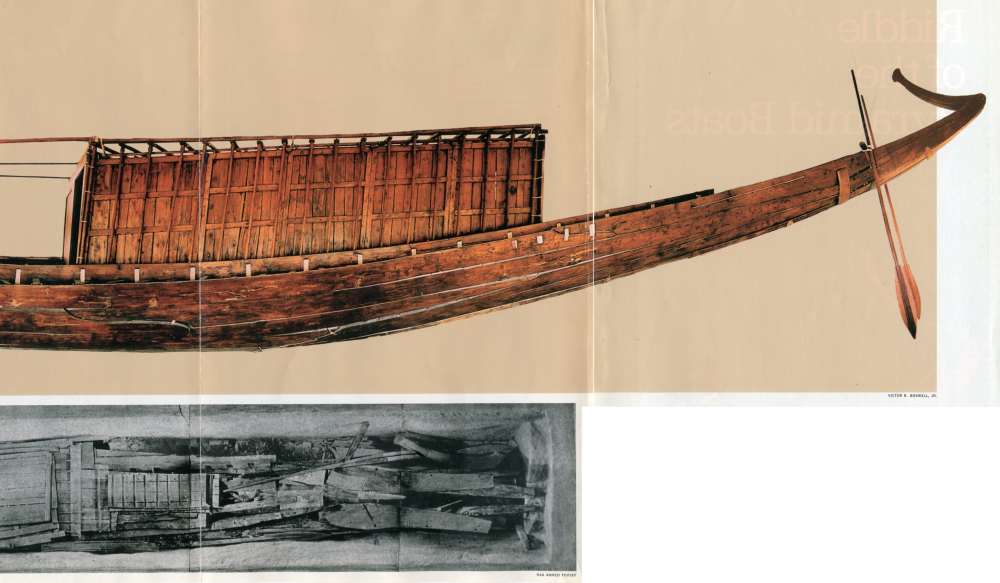

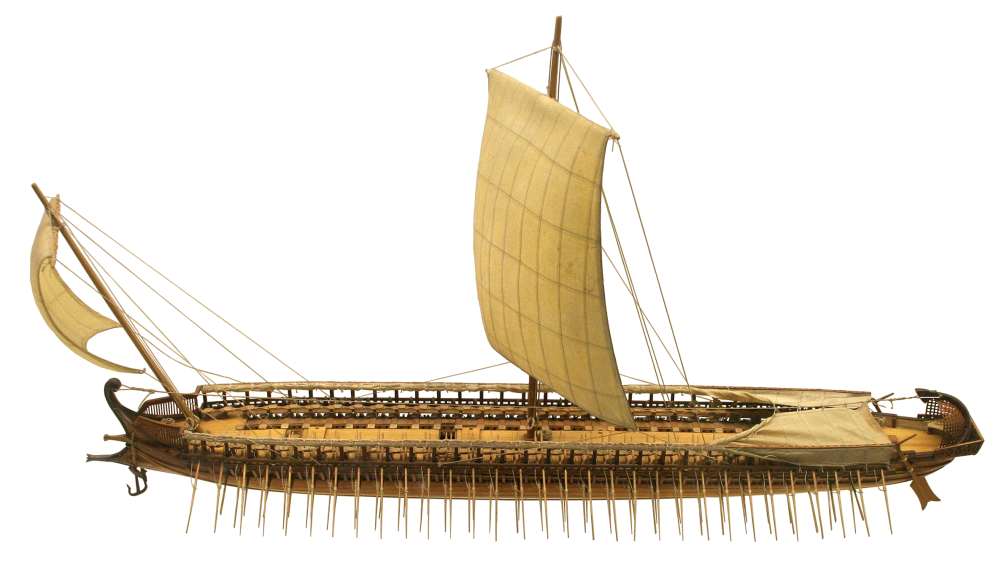

На страницах Полибия неоднократно говорится о морских сражениях греков, карфагенян, римлян. Основным видом морского вооружения являлись галеры. О них написано много. Галера — боевой корабль, использующий главным образом вёсла. Галерами также назывались средневековые парусно-гребные корабли Средиземноморья с одним рядом вёсел и одной — двумя мачтами. На рис.39 показана модель галеры Мальтийского ордена. Один ряд весел, два паруса. Считается, что первые галеры появились еще в Древнем Египте. На рис.40

показана модель галеры Мальтийского ордена. Один ряд весел, два паруса. Считается, что первые галеры появились еще в Древнем Египте. На рис.40 показано старинное изображение египетского мореходного корабля времён Хатшепсут. Один ряд весел, один парус.

показано старинное изображение египетского мореходного корабля времён Хатшепсут. Один ряд весел, один парус.

Согласно нашей реконструкции, ИЗВЕСТНЫЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ДРЕВНЕГО" ЕГИПТА - ЭТО ИМПЕРСКИЕ КЛАДБИЩА РУСИ-ОРДЫ эпохи XIII-XVI веков. См. книгу "Расцвет Царства", гл.7. "Фараоны Египта" были царями-ханами Великой Ордынской Империи. Жили они отнюдь не на территории современного Египта, а довольно далеко от Африки. А именно, в Руси-Орде или в Османии-Атамании. После смерти их бальзамировали и затем везли на значительное расстояние на морских кораблях-стругах. Старинные источники говорят о перевозке умерших через "реку Стикс", то есть через Средиземное море, в Царство Мертвых. Бальзамирование возникло потому, что требовалось сохранять тела умерших при длительной перевозке в Африку.

Повторим, что "древне"-греческие мифы рассказывают о перевозчике мертвых Хароне, который в своей лодке переправлял умерших через реку Стикс в Царство Мертвых. То есть, как мы теперь понимаем, через Средиземное море (Стикс) - в Египет, в долину Нила. Африканский Египет и был Царством Мертвых для "Монгольской" Империи. Имя Харон происходит от русского слова ХОРОНЮ, ХОРОНИТЬ.

В 1954 году рядом с пирамидой Хеопса нашли подземную камеру, где лежала большая деревянная фараонская лодка, длиной около 43 метров. Вскоре недалеко нашли камеру со второй лодкой. Первая лодка была захоронена, будучи разобранной на 1124 отдельные детали. Их извлекли на поверхность и аккуратно собрали заново. Восстановили первоначальный облик лодки. В таком виде ее сегодня можно увидеть в специальном музее рядом с пирамидой Хеопса,

рис.41 ,

рис.42

,

рис.42 ,

рис.43

,

рис.43 ,

рис.44

,

рис.44 . Со второй лодкой исследователи поступили по-другому. Ее не стали трогать. Но в 2011 году ее тоже стали поднимать на поверхность.

. Со второй лодкой исследователи поступили по-другому. Ее не стали трогать. Но в 2011 году ее тоже стали поднимать на поверхность.

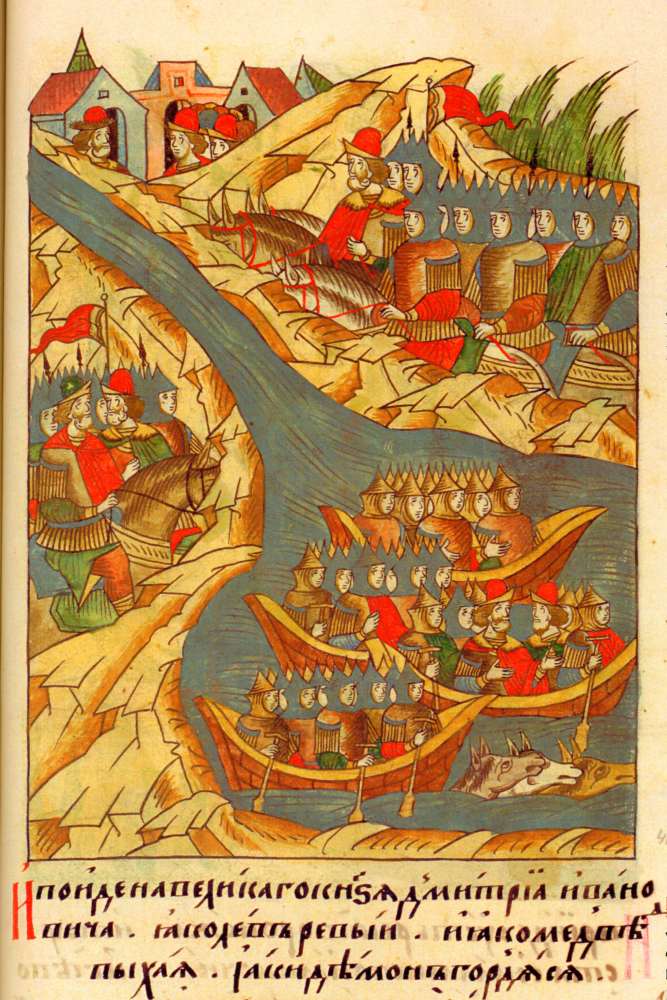

В нашей реконструкции все становится на свои места. Тело умершего ордынского царя-хана переправляли из Европы в Африку через Средиземное море НА БОЛЬШОМ ОРДЫНСКОМ СТРУГЕ. На таких весельных кораблях можно было плавать как по рекам, так и по морю, вдоль берега. Об этом мы хорошо знаем из русской истории. На речных стругах русские ходили до Константинополя. На рис.45 показано войско Дмитрия Донского на стругах. Русские струги имеют такие же очертания, как и лодка фараона Хеопса. На рис.46

показано войско Дмитрия Донского на стругах. Русские струги имеют такие же очертания, как и лодка фараона Хеопса. На рис.46 , рис.47

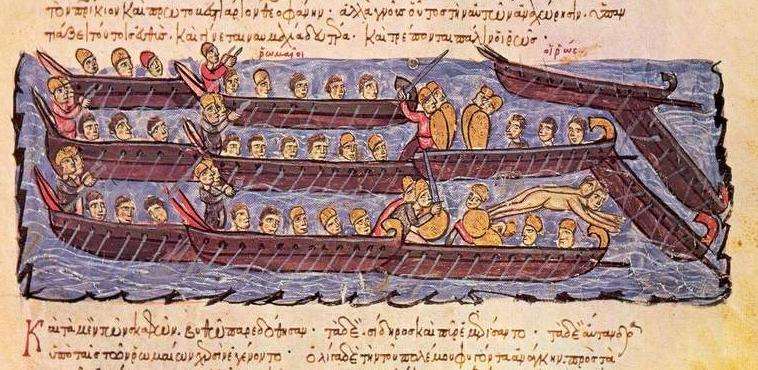

, рис.47 , изображена морская битва между русскими и римлянами-"византийцами". Оба войска воюют в одинаковых стругах с высоко поднятыми загнутыми носами.

, изображена морская битва между русскими и римлянами-"византийцами". Оба войска воюют в одинаковых стругах с высоко поднятыми загнутыми носами.

Казачьи струги выходили в море еще и в XVII веке. Чем длиннее такие корабли, тем легче они переносили морские волны. Возможно, именно этим объясняется большой размер фараонских лодок - около 40 метров. Ведь надо было плыть из Руси-Орды в Египет. А это длинный путь. Весла, кстати, были в один ряд. О количестве рядов весел мы еще поговорим ниже.

Таким образом, история галер-стругов начинается с Древнего Египта, то есть с Руси-Орды XIII-XVI веков. Струги составляли важную часть как военного так и торгового флота Великой Ордынской Империи. Потом флот совершенствовался. В XV-XVI веках войска' Руси-Орды и Османии-Атамании уже на больших кораблях освоили Атлантику, Тихий Океан и колонизировали Америку. В частности, вспомним знаменитые экспедиции Христофора Колумба (Крестоносца Колониста) и Эрнана Кортеса, то есть атамана Ермака. Так что имперские ордынские корабли с несколькими рядами тяжелых пушек по бортам распространились по нескольким океанам.

Это только потом, уже после напористого внедрения скалигеровской - миллеровской истории, нам стали авторитетно внушать, будто ранее Петра I на Руси бытовали лишь примитивные утлые долбленки на пару человек в лаптях, и неуклюжие хлипкие плоты из грубых бревен. И что, дескать, только великий Петр прорубил, наконец, окно в просвещенную Европу и дремучая затхлая Русь впервые (с нескрываемой завистью) увидела там настоящие морские корабли. И начала с трудом пытаться хоть чуть-чуть догнать сверкающую западную цивилизацию (бывшую на самом деле в XIV-XVI веках всего лишь провинцией Великой Империи). Вот так беззастенчиво подделывали всемирную историю. В частности, отправили (на бумаге) Русь-Орду = библейский Египет (вместе большими с морскими стругами) в глубочайшее прошлое.

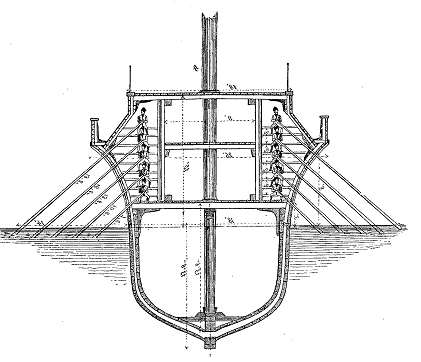

Но вернемся к Полибию. Как мы теперь понимаем, он описывает события XIV-XVI веков. Это и есть античность. В частности, Полибий много говорит о галерах. Которые, следовательно, являются наследницами казацких стругов. Зададимся вопросом: сколько рядов весел было у галер? Эта тема неоднократно обсуждалась историками и комментаторами. Как мы видели, у "древне"-египетских = ордынских стругов был один ряд. Это вполне практично и понятно. Но нам говорят, что были также биремы и триремы, то есть с двумя или даже с тремя рядами весел. Как нас уверяют, с двумя палубами и даже с тремя палубами (одна над другой). Утверждают, что на триремах, в верхнем ряду обычно было якобы по 31 веслу, в среднем и нижнем рядах обычно было по 27 или 28 вёсел соответственно.

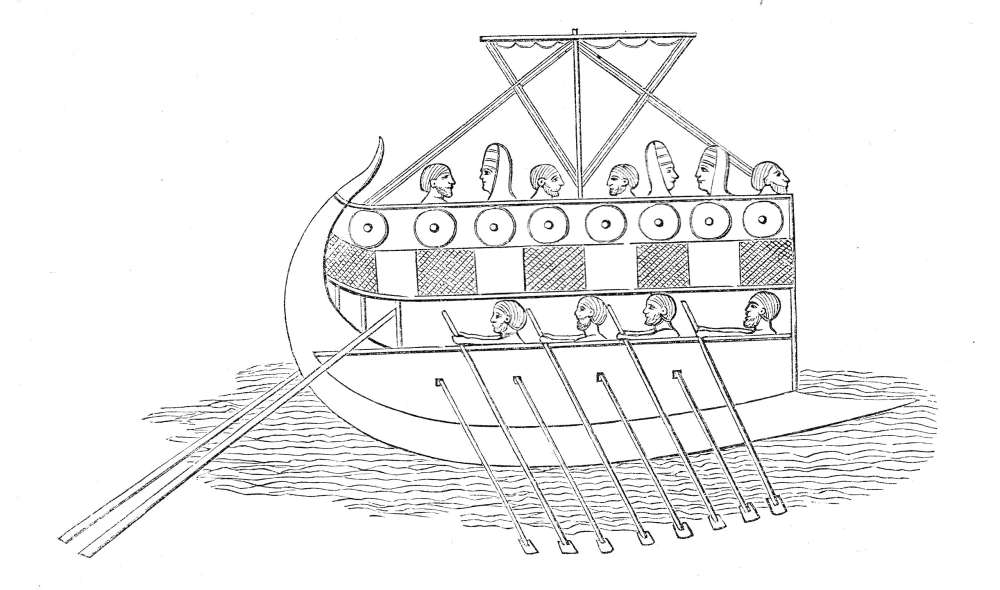

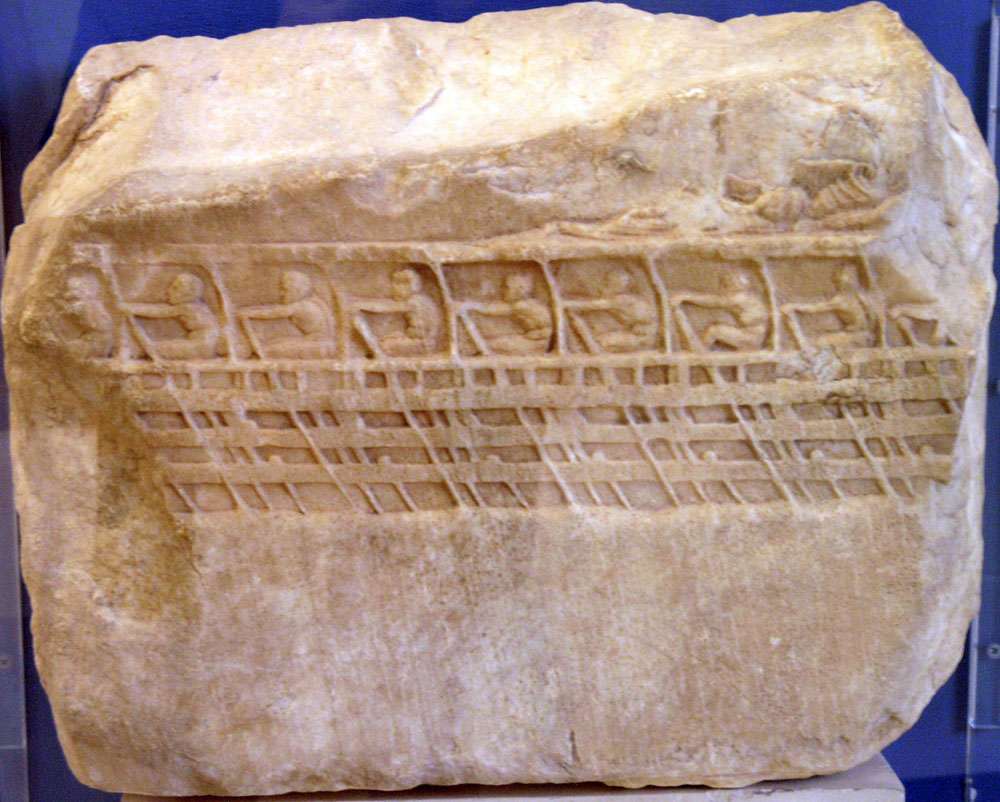

Сохранились редкие старинные изображения кораблей с двумя рядами весел, рис.48 - античный финикийский боевой корабль - и с тремя рядами, рис.49

- античный финикийский боевой корабль - и с тремя рядами, рис.49 - "древне"-греческая трирема с тремя рядами весел. Но таких изображений совсем немного.

- "древне"-греческая трирема с тремя рядами весел. Но таких изображений совсем немного.

Если два ряда весел (то есть с двумя палубами) технически изготовить более или менее понятно как, то с тремя рядами друг над другом всё уже существенно сложнее. Недаром Википедия осторожно пишет следующее. "ТОЧНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТРИЕРЫ НЕЯСНО И ДО СИХ ПОР ОБСУЖДАЕТСЯ. Кроме того, схема размещения гребцов, распределение гребцов по вёслам, да и сама классификация древних гребных судов, основанная на количестве вёсел, ОСТАЮТСЯ СПОРНЫМИ.

Найденные изображения кораблей на скульптурных рельефах и фрагментах керамики НЕМНОГОЧИСЛЕННЫ И В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ ОЧЕНЬ СХЕМАТИЧНЫ И СТИЛИЗОВАНЫ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЛУЧАЙНЫ И ХАОТИЧНЫ, И ПО НИМ ДОВОЛЬНО СЛОЖНО СУДИТЬ О ДЕТАЛЯХ УСТРОЙСТВА ДРЕВНИХ СУДОВ. Также нужно учесть, что существуют вполне ясные и точные толкования античных текстов, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ БОЛЕЕ ПОЗДНИМ АВТОРАМ, КОТОРЫЕ МАЛО РАЗБИРАЛИСЬ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ВОПРОСА и по-своему интерпретировали древних авторов.

Изображения кораблей с двумя рядами вёсел (бирем)... часто встречаются на вазах и фрагментах керамики в VIII веке до н.э.; в конце VIII века до н.э. встречаются первые ЛИТЕРАТУРНЫЕ УПОМИНАНИЯ о триремах". Статья "Трирема".

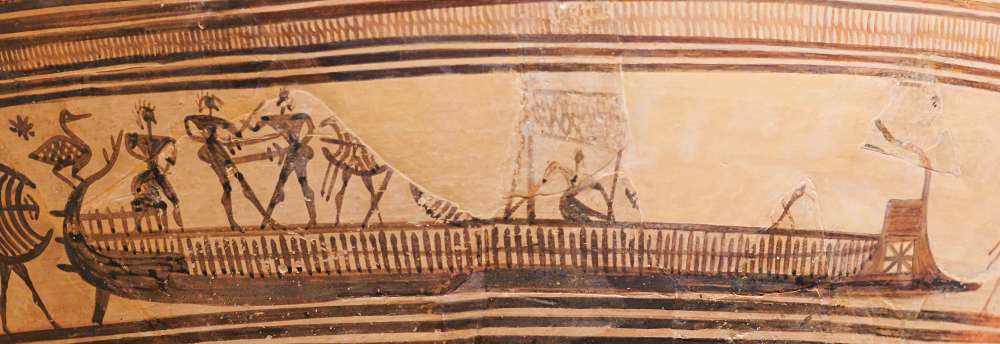

На рис.50 - изображение боевой биремы якобы 800 года до н.э. Показаны два ряда весел. На рис.51

- изображение боевой биремы якобы 800 года до н.э. Показаны два ряда весел. На рис.51 - изображение на античной вазе галеры с одним рядом весел.

- изображение на античной вазе галеры с одним рядом весел.

Подлинных античных бирем и трирем не сохранилось. Взамен для музеев сегодня изготавливают их красивые МОДЕЛИ. На рис.52 показана РЕКОНСТРУКЦИЯ греческой триремы. Весьма изящная. Считается, что римляне строили аналогичные триеры. На рис.53

показана РЕКОНСТРУКЦИЯ греческой триремы. Весьма изящная. Считается, что римляне строили аналогичные триеры. На рис.53 показана современная (очень красивая) реконструкция 170-вёсельной трехпалубной афинской триеры, то есть с тремя рядами весел. Якобы IV век до н.э. Весьма впечатляет. Однако крайне сомнительно, чтобы подобный массивный трехпалубный корабль мог реально сдвинуться с места и приводиться в движение тремя рядами гребцов. Во-первых, надо жестко согласовать ритм движений всех 170 гребцов. Во-вторых, чем выше расположен ряд весел, тем они длиннее, а потому тяжелее. В-третьих, весла трех рядов друг над другом не должны цепляться, что становится сложной проблемой.

показана современная (очень красивая) реконструкция 170-вёсельной трехпалубной афинской триеры, то есть с тремя рядами весел. Якобы IV век до н.э. Весьма впечатляет. Однако крайне сомнительно, чтобы подобный массивный трехпалубный корабль мог реально сдвинуться с места и приводиться в движение тремя рядами гребцов. Во-первых, надо жестко согласовать ритм движений всех 170 гребцов. Во-вторых, чем выше расположен ряд весел, тем они длиннее, а потому тяжелее. В-третьих, весла трех рядов друг над другом не должны цепляться, что становится сложной проблемой.

Все эти вопросы возникают уже для трехпалубных галер. Но поразительно, что Полибий, да и другие античные классики, многократно упоминают четырех-, пяти-, шести-, семи-, восьми-, девяти-, и даже ДЕСЯТИ-палубные галеры. Причем таких кораблей было, якобы, не один-два, а СОТНИ. Вот, например, Полибий сообщает, что "римляне быстро вышли против неприятеля из самого Рима НА СТА ДВАДЦАТИ ПЯТИ ПЯТИПАЛУБНЫХ СУДАХ", III:96, с.249. Во флоте царя Филиппа якобы было ПЯТЬДЕСЯТ трех-палубников, участвовавших в битве, XVI:2, с.123. И тому подобное.

Все это уже совсем странно. Некоторые современные историки и комментаторы частично это понимают. Вот, например, как они растерянно реагируют на античные упоминания ПЕНТЕР, то есть пяти-палубных кораблей античности, рис.54 .

.

"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕНТЕРЫ / квинкверемы, выполненная в конце XIX века... На самом деле даже самые крупные античные боевые корабли имели очень небольшую осадку для плавания на мелководье, которая просто физически не смогла бы скомпенсировать СТОЛЬ ВЫСОКИЙ НАДВОДНЫЙ БОРТ С ПЯТЬЮ РЯДАМИ ГРЕБЦОВ. КРОМЕ ТОГО, ПРИ СТОЛЬ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЕ ВЁСЕЛ БЫЛО БЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО СКООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ГРЕБЦОВ, А САМИ ВЁСЛА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД ТАКИМ УГЛОМ К ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ, БЫЛИ БЫ КРАЙНЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ". Википедия, статья "Галера".

Все верно. Такой корабль не сдвинулся бы с места. А что уж говорить о ДЕСЯТИ-ПАЛУБНЫХ галерах, о которых авторитетно, с серьезным видом рассуждает, например, Полибий, XVI:7, с.127. Он детально рассказывает о морском сражении Филиппа, в котором якобы участвуют пяти-палубники, семи-палубники, восьми-палубники и ДЕСЯТИ-ПАЛУБНИКИ. Подробно подсчитывается - сколько из них были потоплены в Хиосской битве, XVI:5-7, с.125-127.

Но и это еще не всё. Полибий столь же вдохновенно, буквально взахлеб, витийствует далее о ШЕСТНАДЦАТИ-ПАЛУБНИКАХ, см., например, XXXVI:5, с.424. Дескать, большой и замечательный был корабль-монстр. Мог исполнять, в том числе, даже роль плавучей тюрьмы. Например, однажды в его "доки" (трюмы) были заключены ТРИСТА заложников. Давайте задумаемся. Ведь если учесть гребцов, солдат, огнеметчиков, охранников заключенных, матросов и обслуживающий персонал, то такой 16-палубник должен был нести на себе еще несколько сотен человек. Получается почти что современный крейсер.

Современные историки, наивно убежденные, что Полибий излагает тут реальную древнюю историю, вынуждены "выкручиваться", пытаясь хоть как-то оправдать эту явную фантастику. И придумывают теоретические объяснения, оснований для которых нет ни у Полибия, ни у других "античных классиков". Дескать, наверное, он вовсе не имел в виду 10 или даже 16 палуб, расположенных друг над другом, а описывал "что-то другое". И пытаются угадать - как это загадочное "другое" выглядело. Например, стали стыдливо предполагать, будто "число палуб" могло указывать число групп гребцов, расположенных на одном уровне вдоль одной палубы и сгруппированных по секциям, по типу сидений для гребцов (?). Но выяснилось, что античные тексты никак не подтверждают эту "смягчающую гипотезу".

Вот пример таких теоретических адвокатских усилий. Довольно бледных и без реальных подтверждений.

"Расположение гребцов на различных по высоте ярусах вовсе не означало, что они располагались буквально друг над другом или, тем более, на полностью отдельных друг от друга палубах, устроенных на манер многопалубных ПАРУСНЫХ линейных кораблей XVII—XIX веков... Гребцы в их корпусе располагались очень плотно, так что их ряды частично пересекались друг с другом по высоте. Так, у триеры гребцы верхнего и среднего рядов сидели практически на одной высоте, но сидения первых были вынесены к середине корабля, а последних — расположены почти у самого борта", Википедия, "Галера".

Далее, историки вынужденно признаю'т, что показания Полибия и других "классиков" о много-много-палубниках все-таки фантастичны.

<<Что касается того, сколько рядов вёсел и какое расположение гребцов имели корабли крупнее триеры / триремы, то ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗНОЧТЕНИЯ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ НЕ ОСТАВИЛИ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ УКАЗАНИЙ НА ЭТОТ СЧЁТ. КАК УЖЕ УПОМИНАЛОСЬ, ПОЛНЫХ ОСТАНКОВ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ АНТИЧНОСТИ НЕ ИЗВЕСТНО ДО СИХ ПОР, ИМЕЮЩИЕСЯ ЖЕ ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЫЧНО НОСЯТ ВЕСЬМА УСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР.

Начиная со Средних веков и вплоть до конца XIX — начала XX века ГОСПОДСТВУЮЩИМ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЧТО НАЗВАНИЯ АНТИЧНЫХ БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ НАПРЯМУЮ ОТОБРАЖАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ ВЁСЕЛ ПО ВЕРТИКАЛИ, ПО АНАЛОГИИ С ИМЕВШЕЙ ТРИ ЯРУСА ВЕСЕЛ ТРИЕРОЙ. ОЧЕВИДНО, ОДНАКО, ЧТО УЖЕ КОРАБЛЬ С ПЯТЬЮ ЯРУСАМИ ВЁСЕЛ ВЫГЛЯДИТ ВЕСЬМА ФАНТАСТИЧНО, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О 10 ИЛИ 16; МЕЖДУ ТЕМ, УПОМИНАНИЯ О ТАКИХ КОРАБЛЯХ В АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СТОЛЬ ЧАСТЫ, ЧТО ИХ НЕВОЗМОЖНО СПИСАТЬ НА ФАНТАЗИЮ АВТОРА. Поэтому по мере лучшего изучения вопроса и накопления материала ДАННАЯ ТЕОРИЯ БЫЛА ПРИЗНАНА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ.

МЕЖДУ ТЕМ, НЕ НАШЛА СВОЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ... состоявшая в том, что античные гребные корабли... были аналогичны средневековым галерам, то есть, имели все вёсла на одном уровне по высоте, НО РАЗДЕЛЁННЫЕ ПО НЕКИМ ГРУППАМ, ЧИСЛО КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЛО НАЗВАНИЕ КОРАБЛЯ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБЫЧНО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО РЯДОВ ВЁСЕЛ БЫЛО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ-ТРЁХ. Числа же, составлявшие названия кораблей, вероятно обозначали либо количество рядов гребцов в поперечном сечении, без учёта количества различных по высоте ярусов, на которых они сидели, — либо же просто общее количество гребцов в одном поперечном сечении корабля, каждый со своим веслом ИЛИ ПО НЕСКОЛЬКУ ЧЕЛОВЕК НА КАЖДОЕ ВЕСЛО...

МЕЖДУ ТЕМ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОГЛАСНО ЭТОЙ ИДЕЕ КОРАБЛЕЙ, ОБОЗНАЧАВШИХСЯ ЧИСЛАМИ 20, 30 ИЛИ 40 ВЫГЛЯДЯТ УЖЕ НЕ УБЕДИТЕЛЬНО... ВЕСЬМА МАЛОВЕРОЯТНО>>. Википедия, статья "Галера".

Вот мнение инженера А.Козинского. "Трудность реконструкции вида полирем многократно возрастает, когда мы имеем дело с такими монстрами как гексеры (6 рядов), гептеры (септиремы) (7 рядов), октеры (8 рядов), эннеры (9 рядов), децеры или децемремы (10 рядов). Были еще трискайдекеры (13 рядов) и геккайдекеры или седецимремы (16 рядов). А в эллинистическом Египте как-то ухитрились построить даже сорокарядный корабль. Роман Светлов в своей книге пишет, что весло верхнего ряда такого корабля должно было превышать 70 м, если конечно считать, что конструкция состояла из сорока горизонтальных палуб, расположенных одна над другой. Ясно, что грести таким веслом совершенно невозможно не только в боевой обстановке, но и во время морских парадов...

В связи с невозможностью представить себе конструкции всех вышеперечисленных полирем, историки судостроения начали выдвигать теории, в которых они подвергали сомнению представление о полиремах как о многопалубных кораблях. Так британский ученый тридцатых годов прошлого века В.Тарн считал, что античные гребные суда были полностью похожи на средневековые галеры, то есть, имели все вёсла на одном уровне по высоте, но разделённые по секциям, по числу которых определялся тип корабля... Тем не менее, несмотря на то, что последняя теория признается самой удовлетворительной, большая часть историков, в том числе, видимо, и Роман Светлов, не чувствуют к ней особого доверия. Мне она тоже показалась натянутой". См.

http://www.kozinsky.ru/aktualnaya_istoriya/gipoteza_o_realnyh_ konstrukciyah_drevnih_antichnyh_mnogopalubnyh_korablei..html

В общем, у историков и инженеров - серьезная проблема с толкованием "свидетельств" Полибия. А вот Новая Хронология довольно просто объясняет все эти восторженные описания много-много-палубных боевых кораблей. Опять-таки, все дело в неверных датировках. Историки ошибочно относили все это в глубокую древность и пытались нащупать там хоть какое-то здравое, рациональное объяснение. На самом же деле, никогда и нигде не было никаких пяти палуб и пяти рядов весел друг над другом. А тем более десяти. А тем более шестнадцати. А тем более сорока. А было вот что.

Перед нами - ПОЗДНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТЫ эпохи XVII-XVIII веков. Когда кабинетные европейские писатели всеми способами стремились овладеть вниманием читателей. А для этого пускались в ход самые необузданные фантазии. Это нечто вроде увлекательных произведений Джонатана Свифта, Жюля Верна и т.п. Ведь читать старинные сухие хроники мало кому интересно. А вот если их украсить и разбавить яркими сценами, например, грандиозных морских сражений огромных десяти-палубников и шестнадцати-палубников с сотнями весел, восторг читателей обеспечен. Так рассуждали "античные классики". И деловито подсчитывали доходы от быстро раскупаемых тиражей своих бессмертных творений.

Наш вывод подкрепляется характером текста Полибия. Значительная его часть описывает детали передвижения войск, перечисляет завоеванные или освобожденные города, рассказывает о многочисленных посольствах разных царей и городов друг к другу, длительные споры об условиях заключения мира или начала войны, кто с кем о чем договаривался, кто кого обманул, предал или, напротив, поддержал. И тому подобное. Все это - многословно и довольно скучно. По-видимому, Полибий пересказывает здесь попавшие ему в руки сухие архивные документы чисто канцелярского характера. Это действительно ценный материал для реконструкции европейских событий XV-XVI веков. Но вовсе не для массового читателя. И вот, чтобы привлечь такого читателя, Полибий "разбавляет" всю эту рутину красочными рассказами, например, о яростных морских битвах гигантских много-палубников. Полагая, что это повысит интерес к его "летописи".

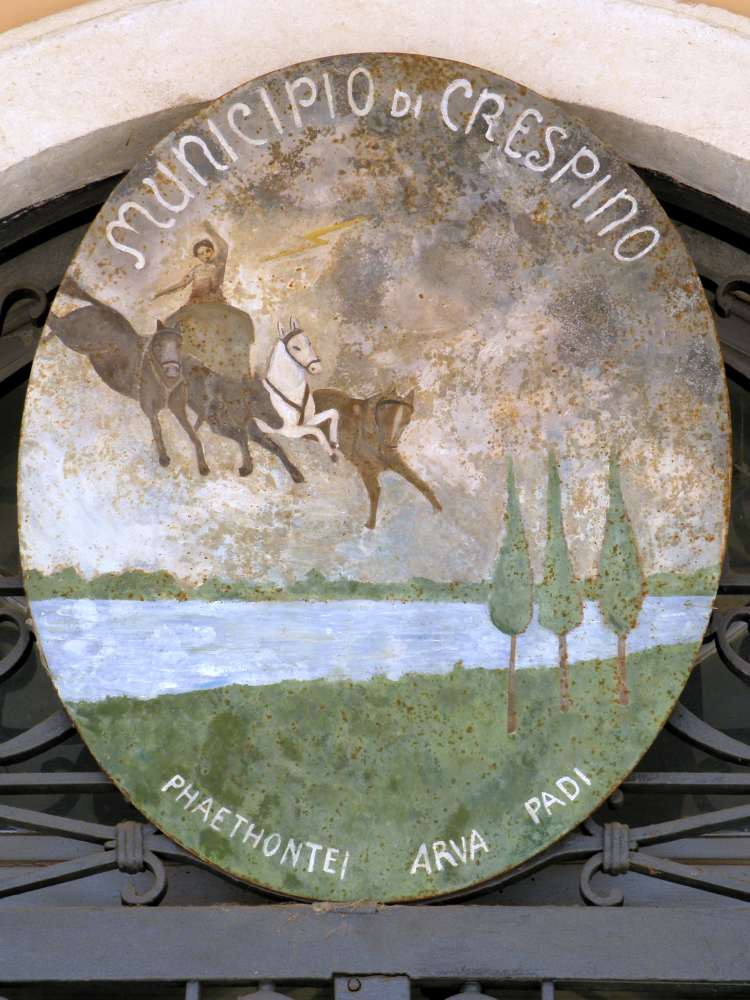

9. Рассказывая о Фаэтоне, Полибий, тем самым, сообщает о большом ярославском метеорите 1421 года

В Истории Полибия есть много фрагментов, доказывающих, что этот текст создан не ранее XV века. В частности, он упоминает и цитирует различных "античных классиков", деятельность которых мы ранее уже датировали эпохой XV-XVI веков (Гомер, Эратосфен, Ксеркс и другие). Или вот, например, еще упоминание о знаменитом падении "античного" Фаэтона с неба.

"Рассказывают эллины о Паде, именно историю Фаэтона и его падения, о слезах тополей и об одетых в черное тамошних жителях, которые, говорят, и теперь носят такое же платье в горе по Фаэтону", II:16, с.115.

Как мы показали в книге "Пророк-Завоеватель", гл.5:13, знаменитый "древне"-греческий миф о Фаэтоне, сыне Гелиоса, рухнувшем в реку Эридан, рис.55 , рис.56

, рис.56 , это - еще один "античный" рассказ о большом железном ярославском метеорите, упавшем около реки Волги в 1421 году. Оказалось, что астрономическая датировка гороскопа, обнаруженного нами на известном старинном барельефе "Падение Фаэтона", хорошо согласуется с датой падения ярославского метеорита 19 мая 1421 года. Кстати, затем Фаэтон, то есть ярославский метеорит, был "перенесен" на звездное небо и изображен на "античных" и средневековых звездных картах как известное созвездие Возничего. При этом реку Волгу представили как созвездие Эридан.

, это - еще один "античный" рассказ о большом железном ярославском метеорите, упавшем около реки Волги в 1421 году. Оказалось, что астрономическая датировка гороскопа, обнаруженного нами на известном старинном барельефе "Падение Фаэтона", хорошо согласуется с датой падения ярославского метеорита 19 мая 1421 года. Кстати, затем Фаэтон, то есть ярославский метеорит, был "перенесен" на звездное небо и изображен на "античных" и средневековых звездных картах как известное созвездие Возничего. При этом реку Волгу представили как созвездие Эридан.

Метеорит, упавший в Ярославле в 1421 году, отразился также в Библии, в исламе, христианстве, в "античном язычестве" Древнего Рима и Древней Греции. Он стал весьма известным. Дело в том, что специфическое железо этого метеорита позволило ордынским мастерам создать знаменитый Булат. Оружие из Булата возвело армии Руси-Орды в то время на недосягаемую высоту. Обломки метеорита - "священные

камни" - стали предметом культа, поклонения.

Таким образом, текст Полибия был создан не ранее XV века. Мы видим, что античный классик был осведомлен о важном событии,